編按:喜歡爬山、在山裡健走,上山時很開心,但下山走下坡路時就擔心膝蓋痛?動作學研究家木寺英史喜歡研究省力的走路法,他提醒,登山上坡路時不要過度使用股四頭肌,下坡路才有肌力可煞車,避免引起膝蓋痛。到底去爬山上山該怎麼走才能真正輕鬆又節能?

登山的種類、方式有很多,像是在地勢較平緩的低山健走、一日來回的登山路線,以及縱走、攀岩、冬季登山等,都是登山的類型之一。

上山若過度使用股四頭肌 下山時容易膝蓋痛

登山時,最常遇到的問題就是膝蓋痛、肌肉痛以及抽筋。膝蓋疼痛通常好發下山時,而且屬於緩慢性疼痛,想必不少人都有相同經驗,我也是其中之一。約莫5年多前,我開始對登山產生興趣,最先遇到的就是膝蓋疼痛問題。於是我對如何「輕鬆爬山」的走路方式感到好奇,皆因自身經驗使然。

爬山時,關節與肌肉比一般步行承受更多壓力,所以最重要的就是得在沒有受傷及發生意外的情況下進行。

登山的走路方式重點,在於不過度依賴肌力,而是能巧妙的利用重力與來自地面的反作用力前進。基本上就是不要將膝蓋打直,腳尖不要蹬向地面,身體亦不過度扭轉。

登山時,最主要使用的肌肉就是位於大腿前方的股四頭肌。因為爬山得將身體往上拉抬,就會用到股四頭肌;下山時,則因向下的加速力道增加,也需仰賴股四頭肌幫助身體煞車。

所以當我們在登山時,若過度使用股四頭肌的肌肉,就會在下山時感到肌肉僵硬,無法正常運作,腳也會跟著不停發抖,造成腳步不穩,此時就容易跌倒或滑落山谷,怪不得這類事故通常發生在下山時候。(相關閱讀:下樓梯腳痛、膝蓋痛,怎麼辦?動作專家:前腳著地位置很關鍵)

期望爬山不費勁 要練核心、下半身肌力與心肺功能

之所以下山比爬山困難,也是基於上述原因,所以爬山時,最理想的狀態就是不要讓股四頭肌承受過度負擔。其實不管是爬山還是下山,都需運用核心肌群與下半身的肌力,加上心肺功能,以及在崎嶇道路上維持身體平衡的能力,而這些都是步行時用不到的肌力與體力。由於肌力與體力會隨年紀增長而衰退,所以想要安全登山,就要好好鍛練身體。

爬山旅程上下山步行4重點

1. 頭往上抬,保持固定不隨意晃動

2. 爬山和下山時腳踝別向地面施力

3. 自然擺手,避免身體和骨盆扭轉

4. 爬山與下山時不要打直膝蓋

爬山跨大步很NG 應降低每一步的高低落差

登山是一種身體抵抗重力、往斜上方行走的運動,所以一定會用到肌力,因此如何保留更多肌力便是關鍵。

此時走路的重點,聚焦於步距與上半身的姿勢。我偶爾會看到跨大步走路的登山客,但這樣會過度使用股四頭肌,所以千萬避免以此姿勢爬山。想要「輕鬆爬山」,就必須縮小步距、輕抬膝蓋。縮小步距可降低每一步的高低落差,也能保留更多的肌力,並讓腳部輕觸地。值得注意的是,如果上半身太過挺直,重心就有可能會偏向身體後側。(相關閱讀:享受爬山不易累,必備體能3力!常被忽略的腳尖力,平常怎麼練?)

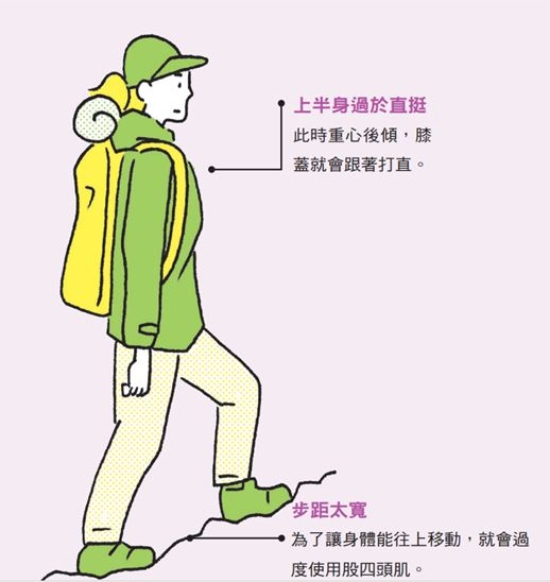

請避免!容易累的上山走法:跨大步、上身挺直

╳上半身過於直挺:此時重心後傾,膝蓋就會跟著打直。

╳步距太寬:為了讓身體能往上移動,就會過度使用股四頭肌。

(圖片來源:《複利走路法》)

(圖片來源:《複利走路法》)

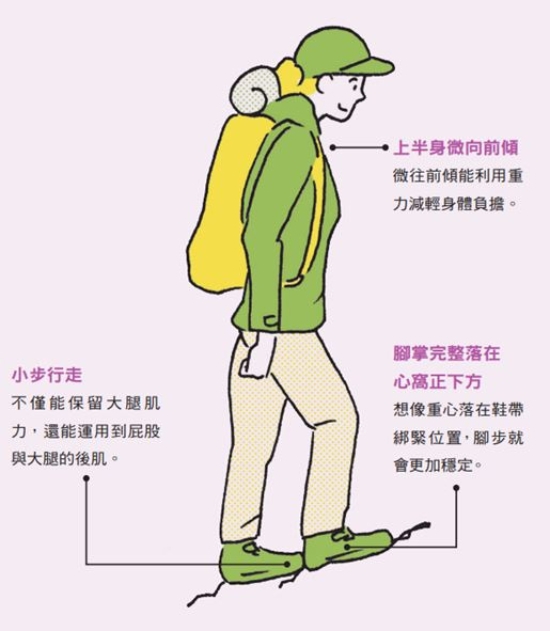

請執行!輕鬆又節能的上山走法:前傾上半身小步行走

○上半身微向前傾:微往前傾能利用重力減輕身體負擔。

○小步行走:不僅能保留大腿肌力,還能運動到屁股與大腿的後肌。

○腳掌完整落在心窩正下方:想像重心落在鞋帶綁緊位置,腳步就會更加穩定。

重點!上半身微往前傾可巧妙利用重力行走,並保留股四頭肌的肌力。

(圖片來源:《複利走路法》)

(圖片來源:《複利走路法》)

(本文摘自木寺英史著,《複利走路法:登山、慢跑不費力,改善體態、提升工作效能的步行提案》,今周刊出版)