編按:40歲後,身體出現各種小毛病──膝蓋痛、眼睛酸、睡不好,你以為是老化,其實可能是經絡卡住了!素有「最難掛號名中醫」之稱的沈邑穎醫師,在「50+學院」開設中醫自我照顧課,只要每天花幾分鐘,就能改善失眠、強心顧腎、防止失智提早上門!本篇整理600人搶學的中醫課精華,教你按對穴道、推對部位,讓你40歲後也能活得自在健康。

素有「最難掛號名中醫」之稱的台北慈濟醫院中醫部主治醫師沈邑穎,今(2025)年9月於「50+學院」開設「中醫自我照顧課」好評加開場,600人次學員一起學習經絡、穴道按摩與拔罐。(相關閱讀:40歲起懂經絡會老得慢!50+沈邑穎中醫自我照顧課精華:用4個最簡單的方法,改善失眠膝蓋痛)

沈邑穎認為,中醫最棒的優點就是「每個人都可以當自己的醫生」。此次課程,她利用2個週日下午分別傳授學員如何照顧上半身、下半身,並新增預防失智症的中醫觀點。

50+學院主辦中醫自我照顧課,由中醫師沈邑穎主講,2日活動共計600人次參與。(圖片來源:孫百毅攝)

50+學院主辦中醫自我照顧課,由中醫師沈邑穎主講,2日活動共計600人次參與。(圖片來源:孫百毅攝)

課程一開場,沈邑穎即以生動鮮活的比喻,闡明經絡和穴道如何相互影響。

根據中醫理論,經絡是氣血運行全身的管道,肩負聯繫內外臟腑的重任。經絡系統的運作原則是「有諸內必形諸外」,當臟腑出現問題時,通常會透過經絡反映在體表;若氣血運行受阻,就可能導致身體疼痛,此即《黃帝內經》所言:「不通則痛。」

沈邑穎說明,穴道則是位於經絡上的點,它們如同手機上的「App(應用程式)」。我們使用App時,不需要知道如何製造手機、寫程式,只要點開App,就能訂車票或叫外送。

同樣的,想自我保健,也不必將手伸進內臟,只要了解經絡的走向,按壓某個地方,就能夠調節對應的內臟,疏通經絡,活絡氣血。

課程開始前,沈邑穎向具備中醫師執照的助教群叮嚀注意事項。(圖片來源:孫百毅攝)

課程開始前,沈邑穎向具備中醫師執照的助教群叮嚀注意事項。(圖片來源:孫百毅攝)

例如,位於兩道眉毛之間的「印堂穴」可調節心肺功能,萬能止痛穴「合谷穴」則有助於緩解頭痛、鼻塞和感冒,並鬆開眼球後面的肌肉。

除講述原理外,沈邑穎更下台走動,親自帶領學員練習如何透過輕柔的手法達到保健功效。分組實作時間,每個小組還有一位中醫師傍身指導正確按壓穴位、拔罐的方法,讓學習更紮實。

學員正在學習拔罐,每個人都能練習。(圖片來源:孫百毅攝)

學員正在學習拔罐,每個人都能練習。(圖片來源:孫百毅攝)

因場地座位有限,難以滿足每位想報名的《50+》學員。為了滿足向隅者,本文節錄課程精華,整理4個自我保健的方法。

《50+》學員專注聆聽沈邑穎講課,聽到幽默處,不禁會心一笑。(圖片來源:孫百毅攝)

《50+》學員專注聆聽沈邑穎講課,聽到幽默處,不禁會心一笑。(圖片來源:孫百毅攝)

沈邑穎幽默提醒,按揉穴位時,務必帶著「慈母心」,動作輕柔緩慢。「將身體當成生命中最需要珍惜的部分,不要太用力。」

沈邑穎不只在台上講課,學員實作時,還會走到聽講區親自指導學員。(圖片來源:孫百毅攝)

沈邑穎不只在台上講課,學員實作時,還會走到聽講區親自指導學員。(圖片來源:孫百毅攝)

一、預防失智 顧好這2個地方

根據衛福部推估,2024年台灣65歲以上失智症人口約35萬。今年5月,林靜芸醫師出版《謝謝你留下來陪我》一書,公開先生、心臟外科權威醫師林芳郁醫師失智的消息,更加引發社會大眾關注如何預防失智。(相關閱讀:最愛的先生失智,一度掙扎是否要送機構!林靜芸:即使不健康,也可以擁有「快樂餘命」)

所謂「治病求本」,沈邑穎指出,許多症狀不能只看表面,因為根源可能在其它地方。以失智症、帕金森氏症為例,這些腦部神經退化性疾病經常是「受害者」,真正的問題根源往往不在腦,必須從根本原因來調理,核心策略在固守先天之本與後天之本,亦即腎和脾。

1. 先天之本先顧好

腎主管骨骼、骨髓、腦髓及記憶力,腎氣充足與先天遺傳和智力密切相關。

腎的元氣藏於下腹部丹田區,預防失智需守住丹田,避免元氣流失。可將雙手掌心搓熱,貼於肚臍(關元穴,陰面)與命門穴(陽面),如前後門般將全身氣血灌注丹田,調和陰陽,守住元氣。

命門穴位於腰部正後方,與肚臍相對的脊椎凹陷處。(圖片來源:AI製圖)

命門穴位於腰部正後方,與肚臍相對的脊椎凹陷處。(圖片來源:AI製圖)

關元穴位於腹部正中線上,肚臍直下三吋(約四指寬)的位置。(圖片來源:AI製圖)

關元穴位於腹部正中線上,肚臍直下三吋(約四指寬)的位置。(圖片來源:AI製圖)

腎經從湧泉穴一路至頭部,足底力量足可如發電機般將元氣送至頭部。因此,經常搓揉足弓與腳刀可強化腎功能,改善頭部血液循環與營養供應,防止腦部病變。

2. 後天之本別忽略

脾乃後天之本,脾胃有「第2大腦」之稱。中醫認為,若長期不照顧腸胃,心神會失常,容易出現躁鬱或神志混亂等症狀。因此,照顧腸道消化系統,有助腦部活化,預防或改善退化。

此外,脾還掌管思慮過度。經常操心大小事,思慮過度會使氣結滯,影響健康,因此預防失智需學會保持心情輕快,減少無謂煩惱。(相關閱讀:50歲後易腰痠頻尿、免疫力差?沈邑穎:按2個穴道搭暖暖包,強心又顧腎!)

二、低頭族脖子痠 靠雙手輕推這部位放鬆

現代人經常滑手機,因此造就不少低頭族,長時間維持同一姿勢,造成眼睛酸澀、脖子痠痛。

想改善上述問題,可將2~3指放在眉心之間的印堂穴,另一隻手放在後腦枕骨,輕輕從印堂往後推,放鬆肌肉。

現場備有大型投影布幕,即使坐在後排,也能看得一清二楚。(圖片來源:孫百毅攝)

現場備有大型投影布幕,即使坐在後排,也能看得一清二楚。(圖片來源:孫百毅攝)

她補充,印堂穴具有安神的效果,能安定神智;枕骨區則是視覺反應區,推按能改善腦部血液循環並幫助放鬆。若晚上難以入睡,在枕骨與枕頭之間放置手掌,輕推印堂,也能安定神智。

印堂穴位於臉部眉心處。(圖片來源:AI製圖)

印堂穴位於臉部眉心處。(圖片來源:AI製圖)

實作時,搭配氣味高雅芳香的精油,效果更加乘。(圖片來源:孫百毅攝)

實作時,搭配氣味高雅芳香的精油,效果更加乘。(圖片來源:孫百毅攝)

三、用眼過度眼睛痠澀 這樣做讓眼球變靈活

長時間盯著螢幕,眼睛痠澀,不妨將雙手掌心搓熱,輕輕覆蓋眼部當成熱敷,再按照以下方法放鬆眼球:

- 向上托:用食指輕貼眼球下方的邊緣,輕輕往上托。

- 往外推:用食指與中指在眼睛內側,沿著眼眶邊緣輕輕往外推。

- 往內推:在外側沿著眼眶邊緣,將眼球輕輕往內推。

- 向下推:用食指輕貼眼球上方的邊緣,輕輕往下推。

完成4個方向的推動後,再轉動眼球,通常會輕鬆靈活。

沈邑穎強調,推動眼球時,力量應柔和地施加在眼眶的邊緣,而非眼球中央。

四、常按手掌2部位 心臟跳動更平穩

想讓心臟平穩地跳動,一定要認識2個穴位:

1. 少府穴

手心向上,小指下的肌肉群稱為小魚際,少府穴位於此。(位置請參下方投影片當中的照片)

當心臟跳動沒力時,按摩或推揉少府穴,可以讓原本微弱的心跳變得強大有力。

平日,亦可按摩小魚際,改善心臟功能。

2. 魚際穴

手心向上,大拇指下的肌肉群稱為大魚際,魚際穴位於此。(位置請參下方投影片當中的照片)

當心跳過快、脈動太過亢奮或胸口有悶塞感時,按摩魚際穴能讓跳得太大的脈搏收下來。

沈邑穎補充,魚際穴亦能快速鬆解喉嚨的緊繃與發癢感,頻頻咳嗽時,不妨多按揉。

沈邑穎指出,常按少府穴和魚際穴,有益心臟健康。(圖片來源:孫百毅攝)

沈邑穎指出,常按少府穴和魚際穴,有益心臟健康。(圖片來源:孫百毅攝)

平日,從以下4個地方,亦可看出身體可能有心血管問題:

1. 小魚際

觀察此處有無淤腫、浮腫或瘀斑。若出現白色的點,代表脂肪太多;若出現紅色的點,表示血液循環不好。

2. 小指末梢

若小指末端腫脹、顏色發暗且彎曲,像沉重的稻穗垂下,心血管可能有阻塞情形。

3. 胸口V字斑

胸口若出現V字形黑斑或瘀斑,可能表示心臟血液循環出現問題。

4. 拇指與食指的夾角小於75度

伸出手掌,打開拇指和食指,若夾角小於75度,可能表示心肺功能不夠,應常做伸展運動擴大胸廓。

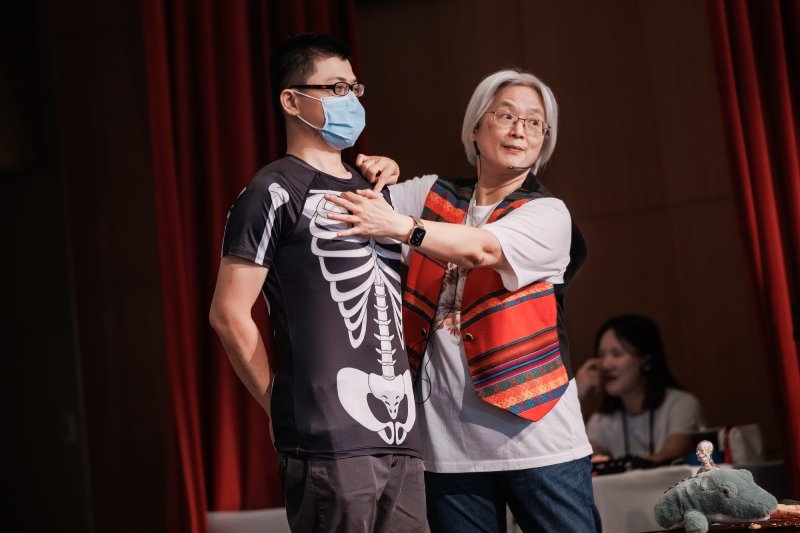

為了讓課程清晰、生動,沈邑穎的中醫師助教特地購買這件服裝上台展示。(圖片來源:孫百毅攝)

為了讓課程清晰、生動,沈邑穎的中醫師助教特地購買這件服裝上台展示。(圖片來源:孫百毅攝)

在台東關山慈濟醫院看診時,沈邑穎曾對一位病人說:「什麼投資都有可能賠錢,只有一種投資永遠不會賠錢,那就是投資健康。」

沈邑穎以「天使走過人間」插畫,期許每位《50+》學員學會了照顧他人的方法後,都像天使一般,帶給身邊的人祝福。(圖片來源:孫百毅攝)

沈邑穎以「天使走過人間」插畫,期許每位《50+》學員學會了照顧他人的方法後,都像天使一般,帶給身邊的人祝福。(圖片來源:孫百毅攝)

她也鼓勵50+學院學員:「我們無法阻止歲月流逝,但透過自我照護,每個人都能在老去的過程中延緩衰退,讓歲月如黃金般珍貴。」