文/林芳如 攝影/日日寫真 責任編輯/王美珍

編按:每個人,都可以當自己的中醫!「50+學院」邀請中醫師沈邑穎開設中醫自我照顧課,她帶領14位中醫師及3位芳療師傳授學員實作保護身體的方法,以經絡理論為本,將針灸功夫化為一般人可做的自我保養之道。

「年輕時,常常是想要的等不到,例如愛情、工作;年長後,不想要的卻一直來,例如高血壓、失眠……。」中醫師沈邑穎如此開場。今(2025)年3月15日、29日,曾舉辦多場專業醫師課程的中醫師沈邑穎,接受「50+學院」邀請,首度開設針對一般民眾的「中醫自我照顧課」,利用兩個週六下午,以淺顯易實踐的方式,傳授學員如何以經絡手法照顧自己的上半身和下半身,吸引600人次報名,現場座無虛席。

《50+》利用3月的兩個週六下午開設沈邑穎中醫自我照顧課,600人座無虛席。

《50+》利用3月的兩個週六下午開設沈邑穎中醫自我照顧課,600人座無虛席。

3月的兩個週六午後,沈邑穎將《黃帝內經》與經絡理論的研究,以深入淺出的方式教學。

3月的兩個週六午後,沈邑穎將《黃帝內經》與經絡理論的研究,以深入淺出的方式教學。

除在台上講解,沈邑穎亦下台指導《50+》學員。圖為拔罐實作。

除在台上講解,沈邑穎亦下台指導《50+》學員。圖為拔罐實作。

課程一開場,沈邑穎就以淺顯、生動的語言,吸引學員的注意力。她說,經絡連結臟腑,若身體疼痛,通常與氣血不通有關,忽視不得。例如,若小指不適,可能代表心經不通,應及時疏通。「疼痛時,不應依賴止痛藥掩蓋症狀,否則將為未來埋下病根。」

受過的傷,也會留下痕跡。情緒恐慌、臟腑痠痛,往往源於累積在身體與心理的垃圾,當年歲漸長,種種不適的症狀將更容易浮現。

50後養成自由的心態 順應自然才能維持健康

《黃帝內經》指出:「年40,陰氣自半,起居衰。」沈邑穎說,40歲是身體的分水嶺,因此,一定要從40歲開始就懂得自己的身體,學會保健。(相關閱讀:女性49歲、男性64歲時,身體開始「折舊」!中醫師沈邑穎:抗老從五臟開始,如何保養肝心脾肺腎?)

從五臟的關係來看,沈邑穎將人體結構比喻成一把傘,腎為先天之本,支持骨骼與生理發育;脾為後天之本,負責飲食運化與氣血供應。兩者穩固,才能如傘一般撐起全身。

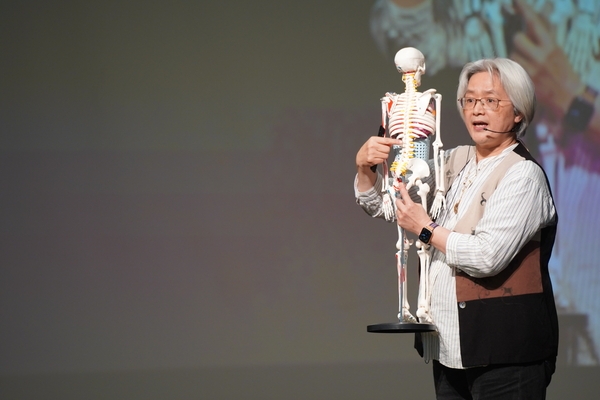

為了向《50+》學員解說人體構造,沈邑穎準備了人體骨骼模型。

為了向《50+》學員解說人體構造,沈邑穎準備了人體骨骼模型。

精、氣、神則是人體健康的3大要素,分別來自腎、脾胃和心,決定了我們的基礎體質、能量與精神狀態。

五臟中,腎至關重要。久病會傷腎,因為腎主藏精,當身體長期生病,氣血不斷消耗,腎精便會被動員來補充,最終導致腎虛。腎氣不足還會影響骨質,出現骨質疏鬆、體力下降、記憶力變差等問題。腎精的虧損也會波及五臟,像是心腎不交導致失眠,肝腎不足引起眼睛乾澀,脾腎陽虛影響消化功能等。

因此,沈邑穎提醒《50+》學員,50歲後,應該更注重飲食、睡眠與運動以養腎,並且學會適時放下,避免過度勉強,以防透支腎精。她說:「養成自由的心態,順應自然,避免過度追求不必要的成就,才能維持身心健康。」

精彩實作回顧 4個方法照顧自己

兩個下午的課程除講述理論,更有融合中醫理論、針灸手法和每日臨床體會而成的實作,甚至讓學員學會實用的拔罐。

《50+》精選4種保護身體的方法,以饗讀者。沈邑穎提醒:「對待自己的身體,一定要溫柔。」不要誤以為會痛才有效,一感到不適,就立刻停止。

1. 保護心臟的方法

心臟好不好,看臉就知道!沈邑穎指出,心經通面部,因此臉是心臟功能的反應區,一般人常以為心肌梗塞是無形的殺手,其實病發前,心臟往往早已發出訊號,只是多數人沒看懂。

冬天天氣寒冷,超過50歲的人,如果有蘋果臉,顴骨呈暗紅色、看得到血絲、有熱感,不是氣色好,而是心臟引擎過熱,應多補充溫開水,並趕緊看中醫。

平日則可鼓起臉頰,由下往上搓,藉此按摩心臟。若心情不好,可把手指放在額頭上,食指輕輕地從中向外、由下而上撥,把心經照顧好,情緒會變平穩。

《50+》學員跟著沈邑穎的示範,伸出食指輕撥眉毛,使情緒平穩。(《50+》提供))

《50+》學員跟著沈邑穎的示範,伸出食指輕撥眉毛,使情緒平穩。(《50+》提供))

2. 改善失眠的方法

沈邑穎指出,上方的心屬火、下方的腎屬水,若陰陽失衡,「心腎不交,陽不入陰」,頭熱腳冷,熱氣無法下降、氣未能歸於丹田,將難以入眠。

因此,睡前可按摩腳部、泡腳,睡覺時可穿著襪子,降低頭部溫度,提高腳的溫度,以助心腎平衡。

沈邑穎以足針灸模型輔助解說,建議有失眠困擾的《50+》學員睡前可泡腳。

沈邑穎以足針灸模型輔助解說,建議有失眠困擾的《50+》學員睡前可泡腳。

壓力大,也會影響睡眠。髮流、頭皮、耳屏是壓力與煩躁的反應區,若髮流不順,則表示氣血不佳,常見於更年期女性或長期照顧家人的中年人,可用梳子和吹風機輔助,把髮流梳順,亦可多撥耳屏、按摩養老穴。

沈邑穎解釋,養老穴位於手背,在小指下方尺骨小頭上方,推揉此穴可放鬆肩頸、舒緩壓力,幫助改善睡眠與身體循環。

課程實作時間,沈邑穎親自指導《50+》學員按摩養老穴的方法。(《50+》提供)

課程實作時間,沈邑穎親自指導《50+》學員按摩養老穴的方法。(《50+》提供)

3. 改善膝蓋痛的方法

膝蓋痛,別輕忽!根據中醫理論,膝蓋外側的犢鼻穴與胃經相連,內側則與脾經相關,腸胃功能較差的人,膝蓋通常也較為脆弱。此外,膝蓋的健康還與心臟息息相關,若長期感到不適,可能影響心血管健康,不妨適度熱敷腓骨、膝蓋內外側穴位,促進氣血流動。

造成膝蓋痛的原因之一,和足弓有關。足弓是人體天然的避震器,當足弓塌陷或隨年齡逐漸消失時,膝關節受力不平均,將導致關節變形,進而引發疼痛與退化性關節炎。為了減少膝蓋的負擔,建議使用氣墊鞋墊或足弓支撐墊加以改善。

沈邑穎指出,多做開跨的動作,讓髖關節靈活,可保護膝蓋。

沈邑穎指出,多做開跨的動作,讓髖關節靈活,可保護膝蓋。

此外,位於腰椎與尾椎中間的薦椎受傷、老化時,也會影響膝蓋。因此,平日除了透過適量運動強化膝關節周圍的肌肉,亦可多按摩薦椎和膝蓋,方法是:

(1)按摩薦椎:以腰椎為起點,用雙手從上往下推開至臀部,舒緩筋膜。

(2)以膝蓋為中心,進行圓形推揉按摩,幫助關節放鬆。

按摩時,方向盡量由上往下,避免反向施力增加負擔。

沈邑穎強調,關節的問題通常只是結果。不管是腰椎、肩關節、膝關節還是肘關節,許多關節問題的根源並不在關節本身。因為骨頭是被動的,讓它動的是肌肉。所以,關節不適時,真正需要關注的往往是肌肉。

4. 強化生命能量的方法

骨盆腔是身體的核心區域,如同一個穩固的碗,承載著內臟與生命能量。它不僅包含消化系統與泌尿系統,也與生殖系統及能量的儲存息息相關。在中醫理論中,骨盆腔匯聚了先天之氣與後天之本,對於整體健康具有重要作用。

其中,關元穴與命門穴是骨盆腔能量的核心。關元穴位於肚臍下4指寬處,主要負責調節元氣,增強體內能量,維護內臟健康。命門穴則位於腰部第2、3節腰椎之間,被稱為「生命之門」,影響腎氣與全身能量的循環。這兩個穴位前後相對,形成能量的樞紐,透過按摩與呼吸鍛鍊,可有效強化骨盆腔的活力。

骨盆腔的健康與整體機能密切相關。如果氣血不足,容易導致能量流失,出現疲勞、腰膝無力、免疫力下降等問題。此外,脾胃運化功能受到影響,會進一步干擾腸道健康與營養吸收。

想要維持骨盆腔的健康,可以從幾個方面入手:

(1)透過按摩關元與命門穴,以溫熱的手掌輕揉,促進氣血流動。

(2)進行骨盆腔呼吸鍛鍊,利用深呼吸帶動下腹部,幫助氣場循環。

(3)天氣寒冷時,在肚臍下與腰部貼上暖暖包,也能夠保護腎氣,減少寒氣侵襲。

沈邑穎帶領《50+》學員做八段錦中的「雙手托天理三焦」,讓身體更有元氣。

沈邑穎帶領《50+》學員做八段錦中的「雙手托天理三焦」,讓身體更有元氣。

課程尾聲,沈邑穎提醒《50+》學員:「我們在診間看過太多生死,死亡沒有辦法避免,但是你可以改變生命的品質。」