文/安柄澤 圖/Shutterstock 責任編輯/吳丹華

編按:40歲後,隨著年齡增長,身體開始出現僵硬與肌肉流失等問題,讓人更容易受傷或疲憊。為了高齡期的健康,40歲就該開始準備!專攻老化和肌少症復健物理治療師建議,40歲後的運動應按照「柔軟度-肌力-平衡-心肺耐力」依序進行。多數人最易忽略的平衡運動,本文也提供2種在家就可訓練的動作。

40歲後的運動應按照「柔軟度-肌力-平衡-心肺耐力」依序進行。由於坐著的時間增加,身體活動不夠,肌肉和關節變得僵硬緊繃,因此在進行肌力訓練前,要先確保有足夠的柔軟度,才能減少損傷發生。為了鍛鍊肌肉量和肌力,有必要進行肌力訓練。為了預防跌倒,需要進行平衡感訓練。最後,藉由有氧運動來提高心肺耐力,效率就會倍增。可以的話,建議遵照此順序來運動,若時間不夠,可以先集中在自己最欠缺的方面。

步驟1. 柔軟度運動 若柔軟度不足,肌力難以強化

柔軟度是指身體可以靈活運動的能力。40歲以後,柔軟度會下降得更快。在日常生活中,重複的動作和長時間不動會導致關節、肌肉和肌腱變得僵硬緊繃。然而,老化也是其中一個原因,老化會導致組織水分減少,肌肉和肌腱的成分發生變化。此外,如果受傷後沒有及時護理,在恢復過程中就會形成組織沾黏,因此為了預防受傷,在運動前應該先做柔軟度運動。

柔軟度下降通常會以關節為基準來說明。在膝蓋彎曲的動作(屈曲)中,關節活動範圍通常為130~140度,如果只有120度,就被認為柔軟度不足。

關節本身固然要柔軟,但因為骨頭和骨頭之間的組織構成了關節,而肌肉和肌腱附著在骨頭上,因此它們扮演的角色非常重要。肌肉在平時要柔軟,在出力時則要收縮變得硬實才是好狀態。肌肉可以分為僵硬、緊繃或結塊的狀態,當肌肉僵硬時,如果直接做靜態伸展就可能會拉傷。

肌肉僵硬的部位,應該先用手或泡棉滾筒予以放鬆。如果肌肉僵硬或嚴重結塊,就算做伸展,該部位也不會伸展開來,所以應集中放鬆僵硬或結塊的部位,在充分緩解後再伸展,這樣可以降低受傷風險,也更有效。

在運動前應避免靜態伸展,因為靜態伸展如果過度拉伸,肌肉會為了保護身體而反射性的變得更短,因此靜態伸展應在進行肌力訓練的中途休息時間或運動結束後再做,才會有效果。

當身體處於柔軟度下降的狀態,肌力無法完全強化。如果只能移動到70度,那麼肌力也只能鍛鍊到70度。在肌肉拉長的過程中出力(離心收縮),肌力會更強,因此為了增加肌力和預防損傷,應先做柔軟度運動。(相關閱讀:起床喝1000cc水好重要!筋肉媽媽:找回肌力與柔軟度的一週運動與飲食課表)

伸展時的注意事項

‧ 伸展時要感覺到肌肉有輕微的拉扯感。如果感到疼痛,可能是組織受損,不過度勉強。

‧ 每次至少保持30秒,才能充分伸展。

‧ 伸展時不應像彈簧一樣產生反彈。在產生反彈時,可能會瞬間拉扯僵硬的肌肉和肌腱而造成撕裂情況,所以應該慢慢的、溫和的進行伸展。

步驟2. 肌力運動 延緩肌少症,增加骨密

雖然走路、跑步等有氧運動也很重要,但40歲後的人一定要做肌力訓練。肌力是指肌肉用力的程度,肌力訓練可以使用器材,也可以徒手進行。尤其徒手運動是利用自身的體重來對抗某種負荷和阻力,所以可以更好的使用到身體,而且徒手運動在任何地方都可以進行,不需花費任何費用。

40歲之後,肌肉每年會流失1%,所以肌力訓練更加必要。雖然單憑攝取蛋白質也可以增加肌肉量,但效果有限。除了肌肉量以外,同時還要強化肌力和生理活動表現,才能延緩肌少症的發生。

骨骼在受到一定重量的負荷時,骨質密度就會增加,而肌力運動恰好可以刺激骨骼生長,從而預防骨質疏鬆症。在40歲之後,若想要維持良好姿勢、提高步行速度、預防跌倒,就需要強化肌肉,而肌力運動便是不可或缺的。

若從剛開始就進行高強度的肌力運動,會導致疼痛和肌肉骨骼系統的問題,因此應從低強度開始。即使只是做一個動作,也要用正確姿勢來做才有效果。如果在運動過程中有疼痛狀況,便可能是姿勢不正確或身體出問題的警訊,應立即停止。如果是剛開始進行肌力運動,最好可以先從徒手的方式開始,等熟悉後再使用槓鈴、啞鈴、彈力帶等器材或設備,進行更多元的訓練。

步驟3. 平衡運動 不只防跌倒,也讓各種運動效果更好

因為跌倒大多發生在60、70歲以後,人們會覺得還很遙遠,所以不會特別做平衡運動。如果等上了年紀、平衡感下降後,才做肌力運動和走路、跑步等心肺耐力運動,效果就會大打折扣。平衡感若良好,不僅有助於預防跌倒,在進行肌力運動時也可以保持姿勢,進行心肺耐力運動時,還能降低扭傷腳踝等風險。

為了保持良好的身體平衡,眼睛(視覺)、耳朵(前庭器官)、小腦和本體感覺都扮演著重要角色。以下來依序介紹:

‧ 我們透過眼睛來保持平衡,若是閉眼單腳站立,或是待在黑暗處,就會很難保持平衡。

‧ 耳朵前庭系統中的三半規管會影響平衡。三半規管可以感知身體的加速和減速,也能感知旋轉,從而保持平衡。

‧ 小腦參與身體的平衡的功能,若小腦產生病變,會導致平衡失調。

‧ 本體感覺的接受器分布在肌肉、肌腱、韌帶、軟骨等肌肉骨骼系統中。本體感覺可以讓自己察覺身體的位置和運動狀態,也能感知關節和四肢在空間中的位置,並讓自己維持直立姿勢。

根據與平衡有關的研究顯示,肌力運動和平衡運動並行,跌倒風險可降低45%。強化腳踝和髖關節周圍肌肉的肌力並增加平衡運動,平衡感就能變得更好,而且運動時保持姿勢的能力也會提高。在平衡感改善後,進行柔軟度、肌力和心肺耐力運動時會更加穩定。建議不要直接做單腳站立的動作,應先有足夠的肌力運動,再進行站立平衡訓練,以避免跌倒。

步驟4. 心肺耐力運動 降低心臟麻痺、中風死亡率

心肺耐力是指心臟和肺功能可以長時間使用的能力。25歲以後,身體攝取氧氣的能力每10年會減少5~15%;70歲時,肺活量通常會下降到20歲的60%左右。根據美國心臟病學會期刊(Journal of the American College of Cardiology),新奧爾良研究小組發表的研究顯示,每週30~60分鐘的慢跑可降低早期死亡率約30%,心臟麻痺或腦中風導致的死亡率也降低了45%,也就是說,即使只是輕鬆跑步也能降低死亡率。

步行也可以提升心肺耐力。在40歲後,可以從步行,再到慢跑,漸進性的鍛鍊心肺耐力。即使基礎體能不足,步行仍可以在生活中毫無負擔的開始,但跑步不行。跑步需要有柔軟度、肌力和平衡等基礎體能的支持,才能安全的提升心肺耐力。在進行心肺耐力運動時,不要一次做太多,如果有疼痛就要立即停止。(相關閱讀:保養膝蓋、賺到友情、順便旅遊,50歲後的跑步運動如何開始?)

根據運動的順序、種類和形式會產生不同效果。40歲以後的運動,最好從柔軟度運動開始,先讓缺乏運動而僵硬的身體變得柔軟。為了延緩肌少症,肌力運動不可少,以大肌肉群為主,從低強度到中強度逐步進行。接下來做各種平衡練習,同時加強平衡所需的腳踝和臀部肌肉。最後,從步行到跑步以漸進方式進行心肺耐力運動,這樣才能培養體能,為高齡時代做好準備。

40歲該開始練習的平衡運動 在家輕鬆練

平衡運動1. 左右交替弓步蹲

運動難易度★★★★☆

運動目的:強化大腿和臀部肌肉,並利用左右交替的動作來提升平衡感。

運動方法

- 起始姿勢

其中一腳向前跨一大步,拉大前後腳的距離。

雙手放在腰側。

Tip

身體不要往前傾。

不必執著於次數而勉強多做,應視情況逐漸增加次數。

- 運動姿勢

彎曲前腳膝蓋,後腳膝蓋跟著自然彎曲。

右腳做一次弓步蹲後,立刻換左腳進行。

一次約保持2秒,再恢復起始姿勢。

可逐漸增加次數。例如10次→20次→30次,最多50次。

Tip

膝蓋不能碰地,運動中如果感到疼痛,應立即停止動作。

如果平衡感和肌力不足,交替進行時容易失去平衡。

需先充分練習弓步蹲的動作,再以左右交替的方式進行。

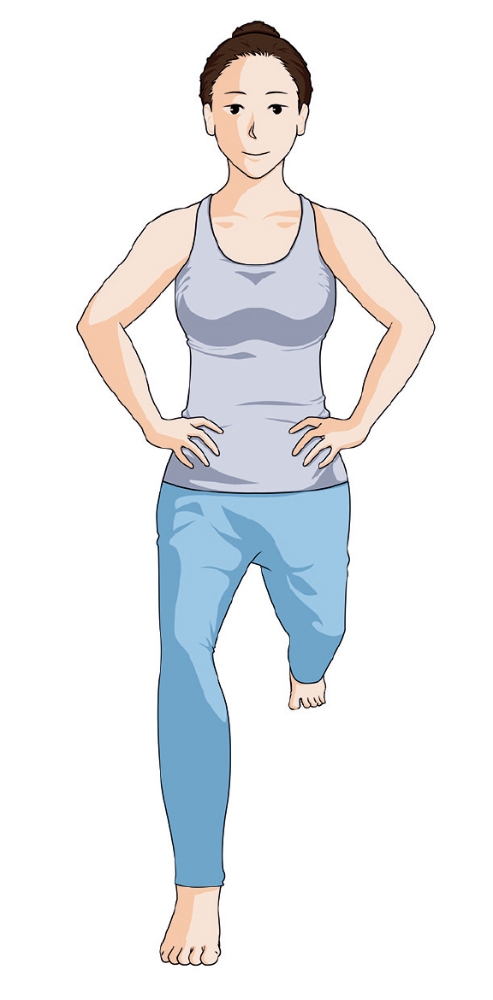

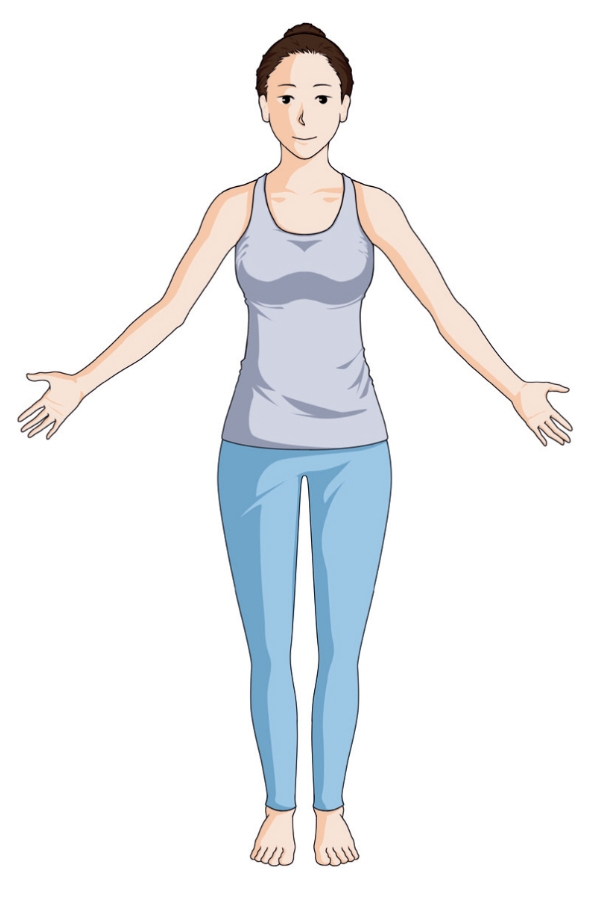

平衡運動2. 側提膝單腳站立

運動難易度★★★★☆

運動目的:透過單腳站立來提升平衡感。

運動方法

- 起始姿勢

站直,雙臂向兩側打開。

Tip

換到下一個姿勢時,注意重心可能會跑掉,且保持呼吸順暢。

- 運動姿勢

膝蓋向側邊抬起彎曲,與大腿保持水平。

一次約保持2秒,再恢復起始姿勢。

可從2秒逐漸增加到40秒。

換另一側重複動作。

Tip

穩住重心,小心避免摔倒。

(本文摘自安柄澤著,《40歲後的低強度全效運動:物理治療師結合「伸展X肌力X平衡X心肺」,全方位增強心臟功能、骨密度與肌肉量的高效動作》,出版)