文/鶴見隆史 圖/Shutterstock 責任編輯/吳丹華

編按:隨著年齡增長,體內酵素減少,需要從飲食攝取天然酵素,尤其是生菜和水果富含天然酵素與水分,對身體很有助益。鑽研酵素營養學的專家鶴見隆史建議,日常飲食中要有一定比例的生食,在不增加壓力下,每天滿足身體所需的各種營養。生食與熟食黃金比例為何?

思考看看,能為人類帶來健康的食物具有哪些條件?

首先,最好是能讓血液清澈、血流順暢的食物,這樣才能把豐富的養分和氧氣輸送到全身各處。

再者是能減少腸內腐敗的食物。腸內腐敗往往是疾病的成因,還會讓微循環惡化,所以要攝取幫助排便順利的食物,調整好腸內環境。

除此之外,具有強力抗氧化及抗發炎作用的食物也很重要。活性氧是健康大敵,最好攝取能幫助去除活性氧的食物。想要維持健康生活,就必須去除活性氧。

更進一步,是要攝取能夠好好轉換為能量的食物。

符合以上條件的食物有:生菜、水果、海藻、芋薯、豆類、穀類和發酵食品。其中發酵食品,我特別推薦黑醋及酸梅乾。而生菜和水果飽含對身體有好處的營養素,膳食纖維、維生素、礦物質和維生素也很豐富,還含有酵素。

多吃生菜、水果 攝取飽含酵素的水分

構成人類身體的元素包括氧、碳、氮、氫、磷……等。驚人的是,人體有65%的氧,由此可知,人類沒有氧氣真的活不下去。

還有,構成人類細胞的分子有70%都是水。不管怎樣,這個比例都不會有太大改變。雖然攝取過多脂肪時,脂肪的比例就會逐漸增加,使細胞本身慢慢變大,造成肥胖。但即使因此肥胖,細胞中水的占比仍不會有太大改變。

人體最需要水的細胞是腦細胞,有85%都是水。腦細胞中的水分一減少,大腦就會出現問題。降到84%時陷入失智,還有危急生命的可能。酵素沒有水也不會活動,水對人類而言就是這麼重要。

吃生菜、水果,能充分攝取到飽含酵素的水分。這就是為什麼我一再強調,日常生活中大量攝取「生食」才是通往健康的正道。

體內酵素會隨年齡減少 要由飲食中補充

我們體內的潛在酵素,會隨年齡增長而減少,消化、吸收食物的能力及解毒能力也會日漸衰退。身體驅除各種細菌的力氣減弱,變得容易生病。

水果和生鮮蔬菜裡,含有許多天然酵素,能夠補充上述日漸減少的潛在酵素。攝取這些天然酵素,也等於同時攝取抗氧化物質。

舉例來說,類胡蘿蔔素(β-胡蘿蔔素)、多酚(花色素苷等)之類的植生素就屬於此類。這些植生素裡存在著負離子(電子),能將活性氧轉變為水。另外,十字花科的蔬菜如高麗菜、白蘿蔔和綠花椰等含有許多抗氧化力,也有豐富的抗壞血酸(維生素C)、α-生育酚(維生素E)等其他營養素。

這些含有酵素和抗氧化物質的生食,在全世界都被用來治療疾病,其中以德國最普及,連酵素療法先進國的美國或其他歐洲國家都比不上。

生熟食比例6:4 均衡攝取營養素

我強烈建議大家吃生食,但並不建議100%吃生食。「吃6成含有酵素的生食,4成加熱烹調過的食物」或許最為理想。

人類原本是「果食動物」,經過幾十萬年的演化,代謝方式也有了改變,人類的雜食性提高了不少。不過,這並不代表吃水果不再重要。

不建議100%吃生食的第一個原因,在於動物性食品中也含有許多營養素,光靠生菜、水果絕對會攝取不足。

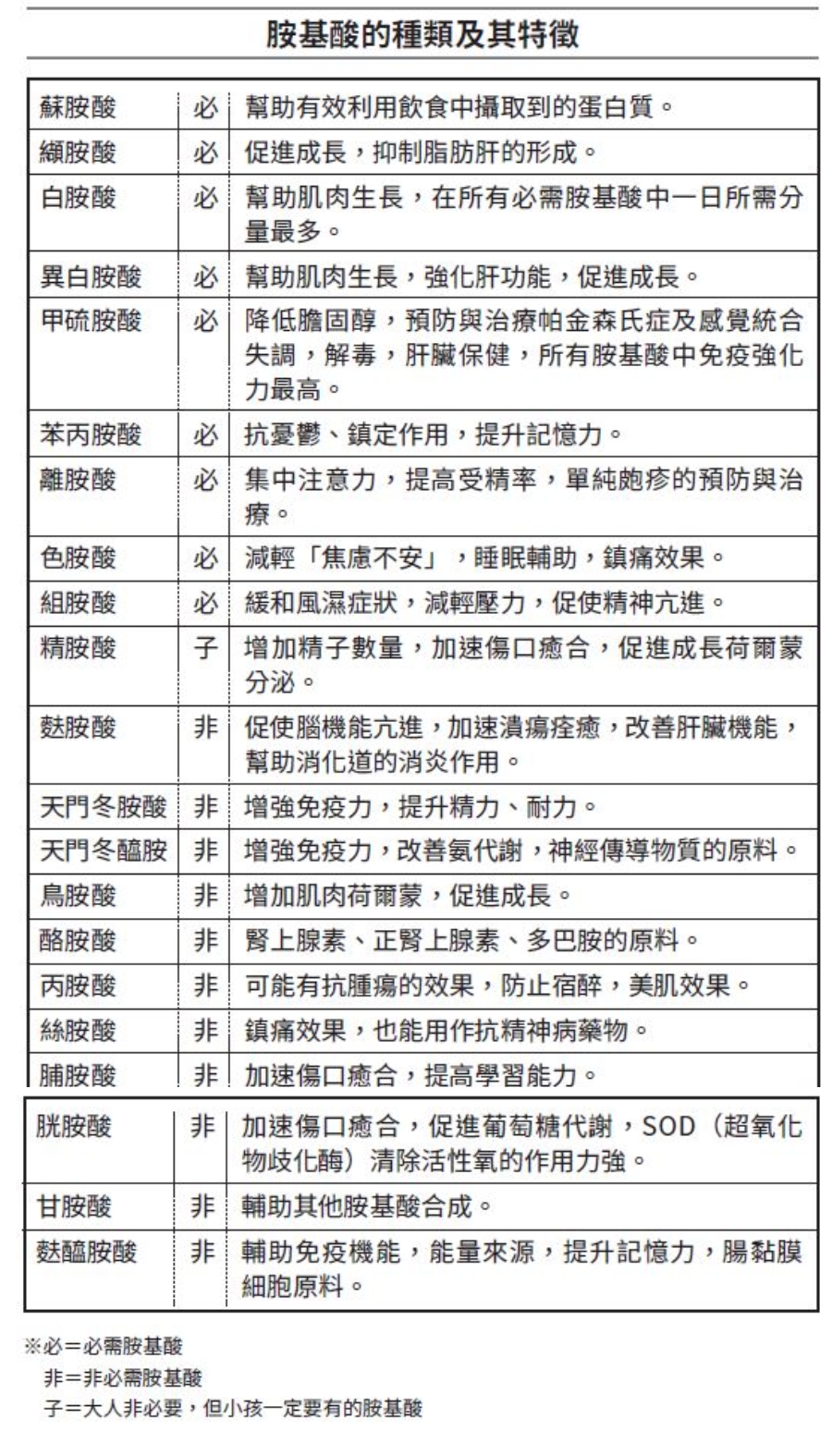

比方說,胺基酸和維生素B群就是這類的營養素。胺基酸共有21種,彼此相互傳遞,保持互助互補的關係。必須均衡攝取所有種類的胺基酸才行,就算只缺少其中一種,也會使其他胺基酸的吸收變差。人類無法像牛那樣分解纖維,從中吸收蛋白質,因此得從動物性食品中補充。

維生素B群也一樣。維生素B12幾乎不存在於任何蔬菜中,而一旦缺乏維生素B12,就可能造成惡性貧血、睡眠障礙、神經系統和消化器官的障礙,出現各種弊端。

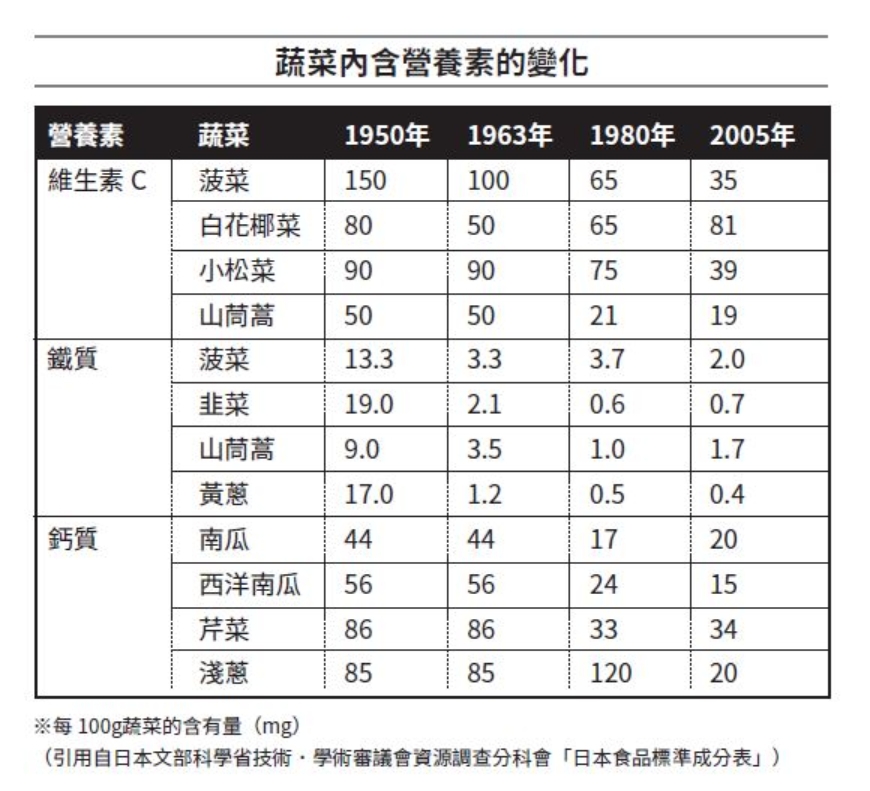

不只如此,蔬菜做為食材,本身的品質也出現了問題。由於種植時大量使用農藥,全球土壤惡化,現今的生鮮蔬菜已經不像從前那麼有營養價值了。

當然,蔬菜內含的酵素量也比從前少了。從營養學角度來看,我認為現代人光靠生菜或水果,已經無法滿足所需的營養,也不足以構成免疫力。因此,動物性食品必須占現代人整體飲食的2成左右,不妨在飲食內適度加入肉類、魚類海鮮和蛋。不過,切記要「適度」。

一星期攝取的份量,大約是肉類100~200公克、魚類200~300公克。同時,吃肉的日子就不吃魚,吃魚的日子則不吃肉。這麼做的原因,是為了防止動物性食品攝取過量,也能保持蛋白質及脂肪等動物性營養素的均衡。蛋差不多一星期吃3到4顆即可。(相關閱讀:自認吃很多蛋白質,卻還是肌少型肥胖或三高?陳月卿:4大重點,選對蛋白質來源增肌不長胖)

不建議100%生食的第二個原因是:避免造成壓力。

任何設定得太過極端的飲食都會產生壓力。壓力是疾病的一大成因,還會造成消化不良。若是以治療疾病為目的,或許還能忍耐著吃100%的生食,但日常生活要這樣吃是不可能的,若因此累積太多壓力,豈非本末倒置。

每日蔬菜攝取以400克為目標 一半生食一半加熱吃

不建議100%生食的第三個原因是:有些食物加熱過後,營養價值變得更高。

比起生吃,曬乾後的白蘿蔔和香菇含有更豐富的纖維質與礦物質。紅蘿蔔炒過或水煮過後,營養也更容易被吸收。

煮過的蔬菜因為細胞已破壞,更方便吸收內部養分,也更好消化。雖然加熱過的蔬菜酵素會失去活性,只要配合吃其他生菜,就能充分兼顧營養與消化兩方面,可說是最正確的飲食方式。

一天的蔬菜攝取量以400到500公克為目標,其中一半吃生菜,剩下一半加熱來吃,這樣最好。(相關閱讀:成為綠色蔬菜高手!日本料理家:5個秘訣,讓生菜沙拉優雅又更好吃)

不只蔬菜,現代人吃肉、吃魚,甚至吃速食等加熱食物的比例壓倒性地高,導入生食當然絕對有其必要。生食與加熱食物的比例抓在6比4,甚至5比5也沒關係,我認為兩者都均衡攝取才是最重要的事。

(本文摘自鶴見隆史著,《酵素奇蹟:不生病、抗老的關鍵祕密》,商周出版)