文/呂紹睿 主圖/Shutterstock 內文圖片/時報出版提供 責任編輯/吳丹華、王美珍

編按:許多人深受退化性關節炎所苦,也一直以為膝蓋的疼痛不適感就是退化造成的。骨科醫師呂紹睿經過多年研究,發現90%退化性關節炎患者的痛苦根源其實是「內側摩擦症候群」。他認為,若能正確使用膝關節,強化肌力與關節穩定度與活動度,膝蓋是可以健康到老不退化的。那麼,日常可做哪些動作來自我保養呢?

「退化性膝關節炎」,是一種好發於40、50歲以上中老年人的關節疾病,症狀是膝蓋會感到深層的抽痛或割裂痛;在彎曲膝蓋、久坐後起身、或突然改變姿勢時,有時會聽到清脆的彈撥聲或摩擦聲;甚至會感到膝關節突然無法使力,或是在某些姿勢感覺被鎖住;嚴重者會逐漸變形,慢慢喪失功能。

退化性膝關節炎 真正的病因不是「退化」

這疾病,學名為「骨性膝關節炎」(Knee Osteoarthritis),「退化性膝關節炎」是從 Degenerative Knee Arthritis 直譯而來,也因此誤導大眾,以為是老化造成膝關節「退化」。實際上,如同保養牙齒般妥善護理並正確使用,膝關節可長久保持健康,到老都不會退化。

歷經百萬年的演化,人體膝關節構造精緻完美,軟骨並不容易受損或「退化」,除非因為意外受傷,結構受到破壞(如半月軟骨破裂、十字韌帶斷裂、軟骨損傷、骨折癒合不良),或是罹患各種關節炎(如類風濕性關節炎、痛風、細菌性關節炎),軟骨才會受到波及而逐漸損壞,這些知道原因的,稱為「續發性」,約占「退化性」膝關節炎患者的10%;然而,絕大部分的患者並沒有這些問題(稱為「原發性」,占了「退化性」膝關節炎患者的90%),為什麼他們的膝關節還是會「退化」?這一直都是醫學界研究探索的焦點。

內側摩擦症候群 對軟骨造成物理性與化學性傷害

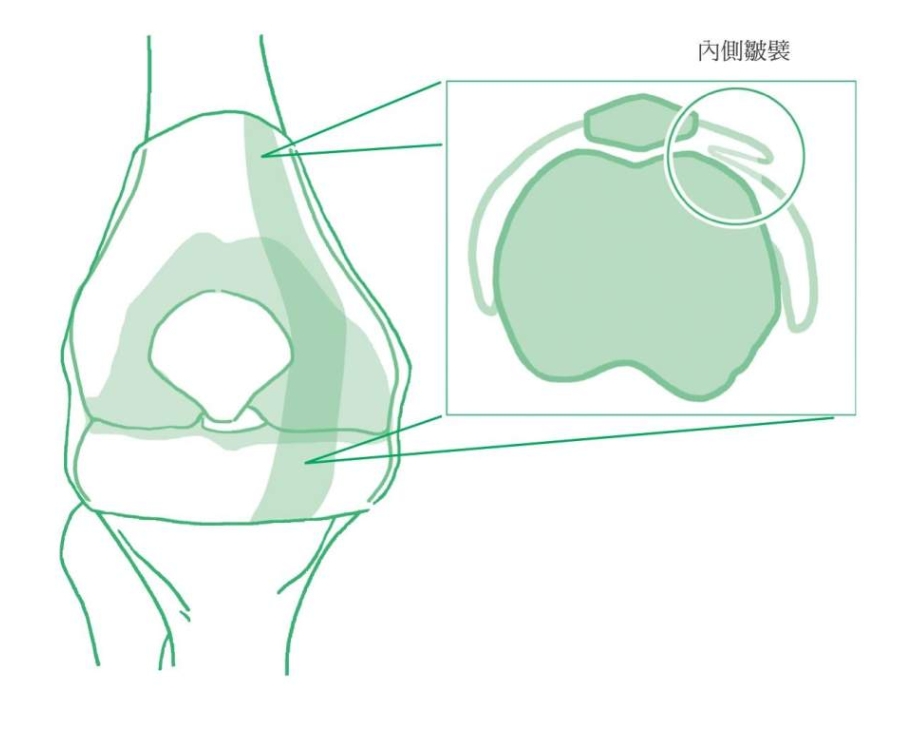

根據筆者長期觀察及超過20年的研究發現,90%患者的痛苦根源並非源自「退化」,而是內側皺襞與關節軟骨之間產生的「內側摩擦現象」引起的「內側摩擦症候群」。內側皺襞是在胚胎發育過程中,殘留在膝關節滑膜腔中的皺襞(圖1),外型像是衣服的皺褶,幾乎每個人出生時都有這個構造。

內側皺襞在關節腔中的位置。

內側皺襞在關節腔中的位置。

我們的膝關節平均每年彎曲多達百萬次,每次膝蓋彎曲、伸直時,內側皺襞與關節股骨內髁會互相摩擦(即「內側摩擦現象」)。

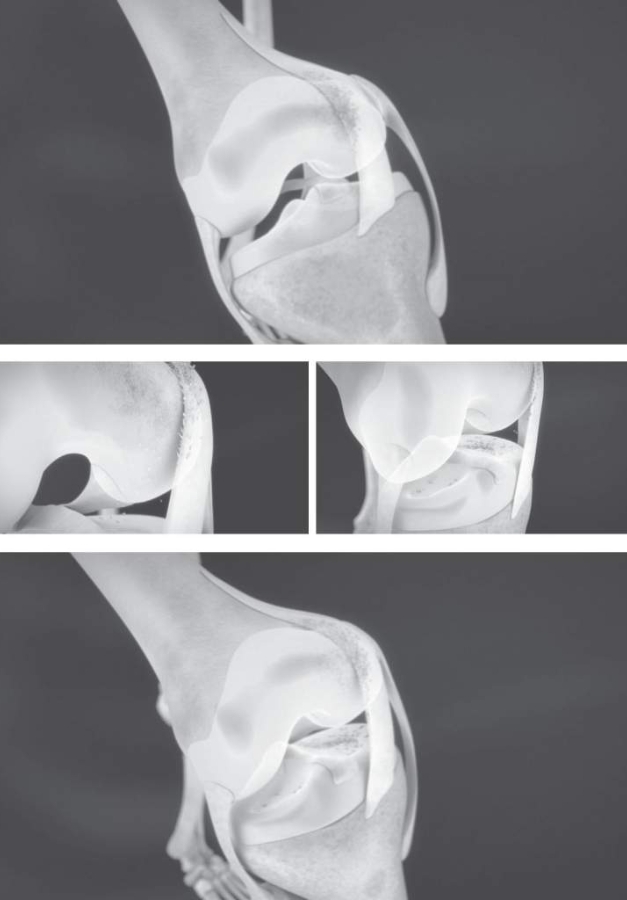

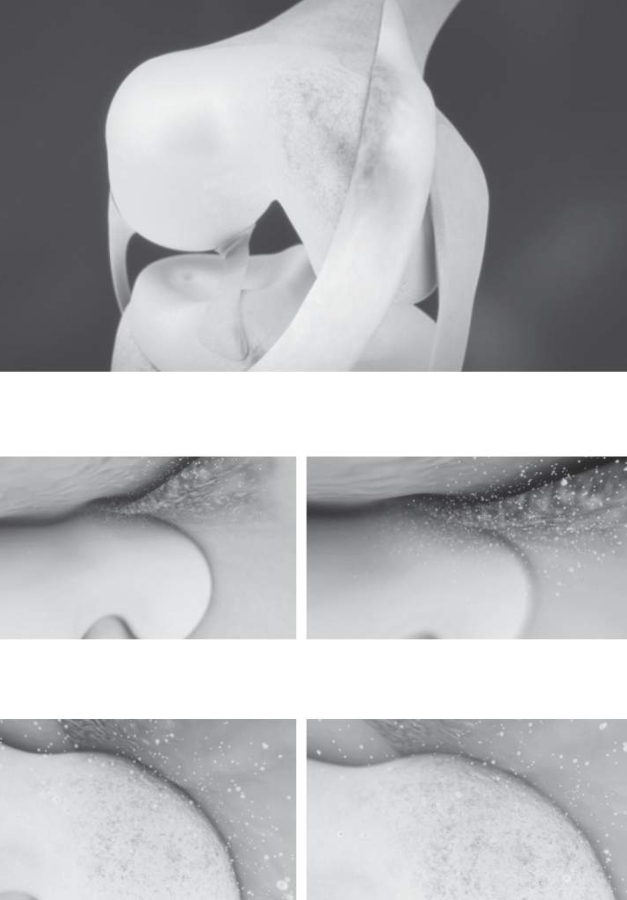

年輕時,內側皺襞平滑、薄如蟬翼,經年累月摩擦、反覆發炎後,會隨著年齡的增加而漸漸失去彈性、變厚、變硬,開始磨損股骨表面的軟骨(圖2);內側皺襞本身被重複夾擊而產生的發炎現象則會釋放出有害的化學物質,使關節軟骨逐漸崩解(圖3);軟骨磨損或崩解後產生的碎片掉到關節中,產生更多不正常摩擦而導致軟骨加速破壞;此外,因為重複發炎,關節囊纖維化而失去彈性,導致軟骨之間的靜態壓力升高而崩壞。這幾個破壞因素相互加成,形成惡性循環,致使膝關節繼續「退化」。

物理性磨損:膝蓋彎曲伸直時內側皺襞與股骨內髁互相摩擦。

物理性磨損:膝蓋彎曲伸直時內側皺襞與股骨內髁互相摩擦。

化學性破壞:內側皺襞發炎會釋放出有害的化學物質侵蝕關節軟骨。

化學性破壞:內側皺襞發炎會釋放出有害的化學物質侵蝕關節軟骨。

傳統療程無法根治 還可能延誤病情

膝關節的彎曲頻率、速度、以及時間會因為每個人的日常活動及工作狀況而有差異,內側皺襞產生的「內側摩擦現象」也因此造成膝關節軟骨不同程度的破壞。中年(40歲)以上的膝痛患者如果去找醫師,由於X光檢查總是會呈現一些軟骨破壞的現象,幾乎都會被診斷為「退化性」膝關節炎。

目前全世界接受正統訓練的醫師對「退化性」膝關節炎病人的標準治療建議依序是:

首先使用消炎止痛藥→輔以葡萄糖胺和軟骨素等營養補充製劑→接著是注射關節液(玻尿酸)→血小板濃縮製劑(PRP)治療→如果病情未見改善,可能會進行關節鏡清洗(無目標的清創手術)→變形較嚴重者,執行高位脛骨矯骨手術(拖延置換關節時間)→最終可能就需要進行人工關節置換手術了。

這樣的傳統療程並不能根治「退化性」膝關節炎,反而讓各種另類療法有很多發揮的空間,花錢事小,因此延誤病情,就得不償失了。(相關閱讀:避免50後常見的退化性關節炎!應該這樣使用膝蓋)

坐著就能保養膝蓋!3個動作強化肌力、關節穩定度與活動度

針對膝痛患者,呂紹睿醫師設計了一套簡單方便的膝關節健康促進操,包含3組動作,其中一組是鍛鍊肌力的直抬腿運動,另外2組則著重於增加膝關節的靈活度,分別為壓膝和抱膝動作。呂醫師強調,加強關節附近的肌力能有效增強關節的動態穩定性,對軟骨起到良好的保護效果。

增加關節靈活度可以降低軟骨之間的靜態壓力。對於長期膝痛的患者,由於關節囊反覆發炎而失去彈性,靜態壓力逐漸累積,最終可能導致軟骨的崩解與退化,類似於皮膚長期受壓而產生的褥瘡現象。

持之以恆地進行這套護膝3運動,可以有效增進軟骨健康,減少膝關節的退化風險,為膝痛患者提供一個簡單可行的預防方案。

運動 1. 直抬腿

此運動目的是強化股四頭肌力量,確保膝關節的穩定性,從而達到保護軟骨的效果。

坐在有靠背的穩固椅子上,單腿伸直抬高,腳踝勾向身體方向,保持10秒後放鬆2~3秒然後放下,雙腿各做10次,每日4回。

直抬腿:股四頭肌強化運動。

直抬腿:股四頭肌強化運動。

運動2. 壓膝

此運動有助於糾正膝關節因長期疼痛導致的屈曲狀態,改善膝關節活動的靈活性,同時降低軟骨間的靜態壓力。

坐在椅子上,將小腿放在另一張高度相同的椅子上,讓膝關節下方懸空。用雙手穩定壓住膝關節,直到後膝窩有拉伸甚至痠痛的感覺,保持10秒後再放鬆,雙腿交替進行,每日4回,每回10次,每次保持10秒。

壓膝運動。

壓膝運動。

運動3. 抱膝

此運動目的在維持膝關節的靈活度,除了一般民眾的日常保健,對於接受過膝關節手術的病人尤其重要。可以有效預防手術後疤痕過度纖維化,並減輕軟骨間的靜態壓力。

一般民眾可坐在椅子上做,剛動過手術的病人,建議坐在床上進行,臀部盡量靠近椅背或牆壁,雙手緩慢將大腿拉向身體,當感到緊繃或輕微疼痛時,雙手固定在小腿上,保持10秒後,逐漸增加彎曲角度,每日4回,每回1次,每次持續30秒~2分鐘。

透過這3項運動,能加強膝關節周圍的肌肉力量,提高穩定性及靈活度,可以有效的預防和減緩膝關節相關病症。

抱膝運動。

抱膝運動。

(本文摘自呂紹睿著,《自己的膝蓋自己救:退化性膝關節炎的真相【暢銷增訂版】》,時報出版)