編按:今(2025)年9月,花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成多人傷亡和嚴重災損。然而,在這場災害中,光復鄉唯一長照機構「光復老人長照中心」中47位行動不便的長者卻毫髮無傷,在7小時內安全撤離到30公里以外的吉豐老人養護所。他們怎麼辦到的?「災害不會只有一次,下一次還會發生。」光復長照中心主任許玉華說。《50+》獨家追蹤當日關鍵,希望能為極端氣候下長照機構如何做好防災應變,提供台灣社會學習的基礎。

9月22日下午,光復老人長期照顧中心依舊一片寧靜。只有窗外逐漸加大的風雨,預告著一場考驗即將來臨。

剛過4點,長照中心主任許玉華突然接到花蓮縣政府社會處的緊急來電——通知她立即準備撤離,將47位住民和工作人員轉移至30公里外、車程約40分鐘的吉豐老人養護所。

光復老人長照中心的住民中,只有1位輕度失智住民能自行行走,另外有近20位長者臥床,其餘須倚靠輪椅,還有3位長者需要氧氣設備維生。

「我剛聽到撤離的時候想:怎麼撤啊?」回憶當天,許玉華苦笑。

幸好,在縣政府調度、花蓮縣長期照護發展協會等各方協助之下,光復老人長照中心在8小時內完成撤離行動。不僅全體住民和工作人員毫髮無傷,就連吉豐老人養護所的床位、棉被、設備等都在一天內安排妥當。

「那天的情景,有點像一部漫威電影……很熱血,也很真實、感動。」平復心情後,許玉華在臉書寫道。

這場撤離成功的關鍵是什麼?極端氣候之下,難以預測的天災愈來愈多,其他長照機構能從這次行動中,學習哪些經驗?

重點1:與官方保持最新訊息暢通,別猶豫行動

護理出身、投入長照多年的許玉華,對於緊急狀況應變並不陌生。回想當天,她認為,相信政府提供的避難資訊、馬上行動很重要。

許玉華表示,接到縣政府撤離通知時,她本來還有些徬徨,沒想到,社會處已同步安排好安置處,並啟動機構互助支援機制。因此,她第一時間立刻動員全體工作人員,過程毫無猶豫。

其實,當時的風雨還並不大,許多家屬也還有疑慮。此期間最困難的,主要是和家屬溝通。「有些家屬會覺得莫名其妙,會一直murmur(碎唸),不知道為什麼要撤離。」因此,她果斷告訴家屬,「再不走,老人家會有危險!」

如果當時她因家屬反對有所懷疑猶豫,47位長者可能就來不及保命。

水災後,光復老人長照中心的門口一片泥濘。若當初沒有及時撤離,後果不堪設想。(圖片來源:光復老人長照中心)

水災後,光復老人長照中心的門口一片泥濘。若當初沒有及時撤離,後果不堪設想。(圖片來源:光復老人長照中心)

長照中心內的走廊上,堆積了滿滿的汙泥。(圖片來源:光復老人長照中心)

長照中心內的走廊上,堆積了滿滿的汙泥。(圖片來源:光復老人長照中心)

重點2:平常就要廣結善緣,第一時間才有人幫忙

撤離失能臥床長者,需要調度11~13輛車,包括花蓮縣長期照護發展協會等團體都加入動員。

但是,短時間內哪來那麼多車可以用?這時,平時建立的互助網路顯得特別重要。這次撤離,就動員了民間救護車協助。許玉華說:「不管什麼車,只要大家能讓老人家安全抵達就好了啦!」

光復老人長照中心的住民多為中重度失能,撤離時需要大量車輛運送。(圖片來源:光復老人長照中心)

重點3:平時的防災演練與員工訓練要確實

根據法規,長照機構每半年會舉辦一次防災演練,以應對火災、地震或複合式災害。撤離過程中,她深感,平常做好員工訓練很重要。誰要負責通知家屬、誰負責整理住民清冊、怎麼把臥床老人搬出,平日的演練都派上用場。

當天有位失能臥床、130多公斤的長者,完全是靠女性外籍看護搬上車。「我們直接用床墊扛上車,」她笑說:「我們的外籍看護很棒,力氣很大,手臂和我的大腿一樣粗!」

許玉華認為,平時的防災演練和員工訓練在災害發生時,發揮了很大功效。(圖片來源:光復老人長照中心)

許玉華認為,平時的防災演練和員工訓練在災害發生時,發揮了很大功效。(圖片來源:光復老人長照中心)

光復老人長照中心是光復鄉唯一的長照機構,這次撤離,全靠她們拼命將47位長者搬上車。前排中央者為主任許玉華。(圖片來源:許玉華)

光復老人長照中心是光復鄉唯一的長照機構,這次撤離,全靠她們拼命將47位長者搬上車。前排中央者為主任許玉華。(圖片來源:許玉華)

重點4:分組作業明確,一塊200公分白板「可視化」調度

負責要承接47位長者的吉豐老人養護所,主任黃品瑜則分享承接端該有的應變措施。

黃品瑜具多年急診與加護病房護理經驗,對於緊急應變相當嫻熟。一接到縣政府通知後,她立刻將同仁分為總務組、社工組、護理組,目標是1小時內完成所有規劃,迎接光復住民到來。

首先,總務組同仁負責整理養護所3樓的獨立空間,讓光復長者入住,並清點床位和設備是否足夠。社工組負責確認住民清冊,依照不同照護需求規劃住房、動線,並製作床卡。護理組則負責盤點住民的醫療耗材,例如,護理工作車、尿布、管灌配方、簡易傷口換藥等物資。

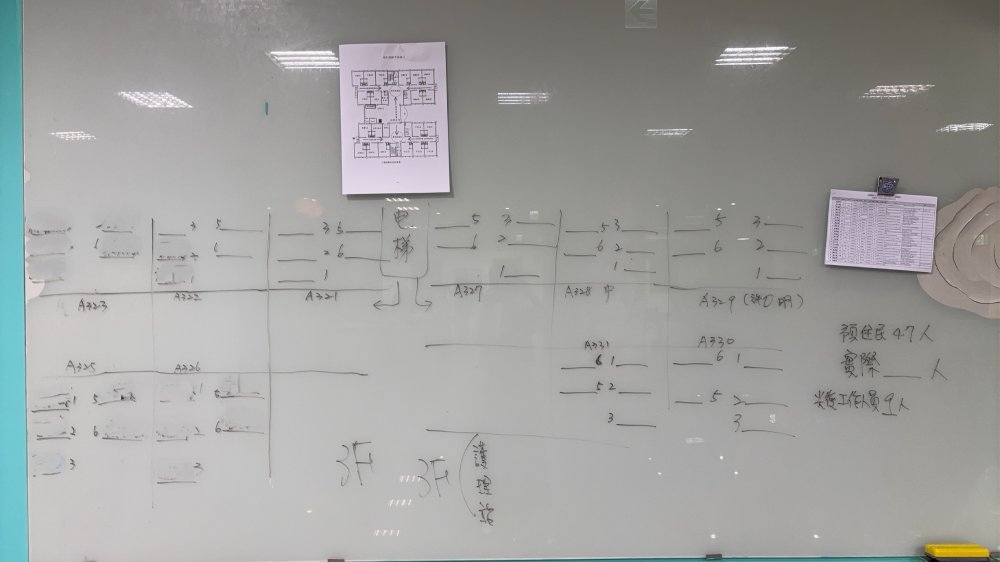

過程中,有個不起眼的東西立了大功:1樓大廳一塊長約200公分的大白版。

「我們本來印了機構平面圖,但是一張小小的紙,很難快速溝通。所以我們把住房規劃、動線、需求等通通寫在白板上,確保大家訊息一致。」黃品瑜表示,這樣做的優點是全體人員都能清楚理解,接下來有哪些任務尚未完成。此外,當她跟縣政府回報時,只要手機一拍就好,非常方便。

一塊200公分的大白板在這次安置中發揮極大功效。(圖片來源:黃品瑜)

一塊200公分的大白板在這次安置中發揮極大功效。(圖片來源:黃品瑜)

重點5:台灣民間力量強大,要懂得調度資源

然而,黃品瑜盤點物資後發現,仍缺30多台電動床,因此,吉豐老人養護所董事長陳秋英立刻聯絡廠商支援。結果,各家廠商義不容辭協助,甚至遠從西部送貨,隔天中午前就全數備妥。而幾個月前,黃品瑜才接收了一批由花蓮飯店業者捐贈的床具用品,這次剛好派上用場。

心思縝密的她,連光復老人長照中心的工作人員都想到了。「他們沒有自己休息的床。」因此,她馬上聯繫慈濟基金會,調動多張慈濟「福慧床」進駐。

此外,由於長者撤離時只帶了一套衣物,為了讓大家有足夠換洗衣物,她聯繫花蓮縣志願服務協會理事長、曾經營洗衣店的黃愛伶請求支援。

「衣物送來的時候,我眼淚都快掉下來了。」黃品瑜回憶,每件衣服不僅摺得整齊、以塑膠套包好,還清楚標示分類和數量。「真的非常專業和貼心。」

而這些外部資源,都是靠平時累積而成。「資訊越寬廣多元,有需要時就能派上用場。」(相關閱讀:地震、颱風,甚至戰爭,家中該準備的避難包清單!周育如:避難,也要優雅有尊嚴)

重點6:不拘泥SOP,比起量體溫,心理支持更重要

SOP固然重要,但黃品瑜認為,遇到緊急狀況應適度調整,不該拘泥。

為了做好感染控制,一般來說,住民進入機構內都須先量體溫、快篩。「但說實在話,當天車子來時,住民的眼神都非常驚恐。」再加上光復長者床位在3樓獨立空間,不會接觸到原本住民。

因此,她決定先不篩檢,以情緒安撫為優先。「我們要讓長者覺得溫馨,而且步調是從容的。」後續,她也安排志工團體為光復長者舉辦精油按摩、心靈關懷等活動,提供心理支援。

下一次災害來怎麼辦?機構撤離時的2大挑戰

在各方盡心付出之下,這次撤離總算順利完成。但若下一次天災再發生,如何做得更好?政府與台灣各地的長照機構該注意哪些事?

1. 是否有更近的撤離地點?大型醫療院所是否可能?

許玉華認為,撤離到吉豐老人養護所固然安全,但是兩者距離長達30公里,十分遙遠,移動過程多了許多風險與變因。她建議平日可盤點是否有更近的撤離所,甚至醫院也可以考慮。例如,以光復鄉為例,15分鐘車程就有榮總鳳林分院。當長者身體出狀況時,也可就近處理。

黃品瑜則點出一個問題:小型機構移往大型機構較容易,但當大型機構遇到撤離時,該往哪裡去?「我們可能要移到醫療院所,空間才夠。」

長泰老學堂健康照顧體系旗下有雲林同仁仁愛之家,住民約160多人,距離濁水溪約1~2公里,因此水災早就在風險評估之中。

執行長林金立表示,由於同仁仁愛之家的建築共2層樓高,一般狀況下,會以垂直疏散為主。若真的因淹水需要疏散,會優先將照顧密度較高的長者送出機構,行動不便的長者則在2樓避難。目前,同仁仁愛之家已和鄰近幾家機構建立協力關係,也和地區醫院簽約,以備不時之需。

此外,半年一次消防演練時,他們會主動向當地消防分隊回報住民人數;若遇到天災發生,也會預判風險、擬定疏散計畫。更重要的是,他們已針對機構所在地的水文、地質做過調查,還在園區內建了疏洪池。

「這些都是公開資料,我建議機構都應該先了解。」他說:「因為這是結構性問題,你做再多防範都沒辦法避免。」(相關閱讀:挑選安養機構前必知!4個原則快速判斷好壞,安養中心、養護機構、長照機構、護理之家有何不同?收費比較懶人包)

2. 如何盡可能減少財物損失?

除了撤離動線與安置選擇,另一項關鍵挑戰是如何降低財物與設備的損害。

許玉華表示,撤離當天由於時間緊湊,根本無法顧及機構物資,事後回想,才發現損失慘重。黃品瑜則說,看到光復老人長照中心的案例後,已開始思考,如何將緊急應變物資往高處囤放,而非放在1樓。

林金立則提醒,床鋪、設備等物資還算好處理,若不幸損失,再添購也很快可備妥。「但最難的是配電系統,不但最昂貴又需要時間。」

一般裝設配電系統時,多半以維修方便為主,不太考慮淹水風險,因此大多設置在1樓。「所以我們至少要把緊急發電機、通訊系統的主機盡量放高,最好放2、3樓。」

這一夜的平安,不靠運氣,而是多年演練、人脈與判斷的總和。防災不是一次性任務,而是長照體系日常運作的一環。唯有將「韌性」落實在日常,當下一場天災再來時,才能以更穩定的力量,將長者安穩帶到明天。