編按:已經表明不急救、不插管,為何卻未必能如願善終?台北慈濟醫院預立醫療照護諮商醫師常佑康,從夏韻芬回顧母親離世的一則貼文談起,指出「限時醫療嘗試」觀念的重要性。在急診室,是否插管往往只在幾分鐘內決定。但醫療難道只有「救到底」與「立刻放手」這2種選項嗎?什麼是限時醫療嘗試?我們該做好哪些準備,才能守護家人的善終?

2025年6月25日,知名主播夏韻芬女士在母親逝世百日當天,在自己的臉書上貼出一篇沉重的貼文。

夏媽媽長期在醫院擔任志工,早已簽署「預立安寧緩和及維生醫療抉擇意願書」,選擇在生命末期時「不急救、不插管」,並註記在健保卡上,家人也都知道與支持夏媽媽的意願。不幸夏媽媽因吸入性肺炎住進加護病房,因尚未進入生命末期狀態(註1),接受了抗生素、氣管內管給氧以及鼻胃管灌食的治療,以維持生命,同時等待抗生素發揮效果。

由於夏媽媽意識清醒,這些管子讓她極度痛苦,常常試圖拔除,甚至拍打自己的鼻子。醫護人員只能將她的雙手綁起來,加上網拍固定。衛教資訊都說這些管子是暫時措施,等抗生素發揮效果與病情穩定後都可以拔掉,恢復進食以及自主呼吸,然而,這些管子一直跟著夏媽媽到生命的盡頭。試問發生了什麼事,阻礙了夏媽媽在生命末期時「不急救、不插管」的心願?

醫療充滿不確定性 第一時間很難說準可不可逆

在回答這個問題前,筆者先說明,醫學是一種「不確定」的科學,有著多種複雜多變的可能性。同樣的疾病發生在條件類似的病人,即使給予相同的治療也常有不同的結果、副作用與預後。

因此在疾病或傷害剛發生的時候,還沒有經過檢查、評估、甚至一段時間的治療,即使經驗豐富的醫師也無法馬上判斷出最後的結局,高齡長者常見的吸入性肺炎就是一個例子。當長者出現肺炎症狀,甚至血氧下降至危急程度,也不代表病情已經進入不可逆階段。

筆者朋友97歲的奶奶,因心臟衰竭早已簽署「預立安寧緩和及維生醫療抉擇意願書」及病人自主權利法(簡稱病主法)的預立醫療決定,連生命末期時照顧的安寧團隊都找好了。

某一天因肺炎突然喘起來送急診,15分鐘後因急性呼吸衰竭惡化、缺氧須要插氣管內管給氧;當時主要照顧的子女一時無法決定治療方向,其他家屬也意見分歧。照顧者與家屬正在猶豫時,急診醫師果斷地說:「現在就要決定要不要插管,血氧太低了!再不插管病人就要死了!」當時筆者建議朋友選擇先插管及抗生素治療7天(限時醫療嘗試,time-limited trial),進加護病房治療後再看治療反應。幸運的是,奶奶在加護病房治療後狀況逐漸穩定,使用的氧氣濃度逐步下調,10天後拔管轉一般病房,再1周後出院。(相關閱讀:何時該進行安寧療護?亞洲首次研究:醫師判斷正確機率只有88%,談善終要趁早)

限時醫療嘗試 在救到底與放手之間做出合理處置

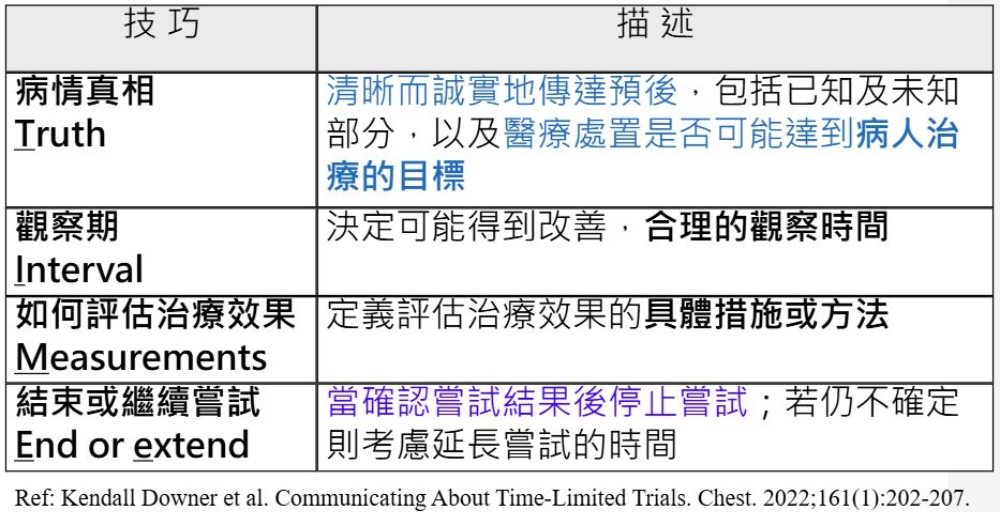

前段提到的「限時醫療嘗試」,正是面對瞬息萬變的臨床情境,「不確定性」的治療策略。筆者搜尋到TIME溝通框架,如下表。

限時醫療嘗試的TIME溝通框架。(圖表來源、翻譯:常佑康)

限時醫療嘗試的TIME溝通框架。(圖表來源、翻譯:常佑康)

限時醫療嘗試的要素為誠實、完整、即時地傳達病情預後,評估目前的醫療處置是否可能達成病人治療的目標?在合理的觀察時間之內,依據客觀的評估結果,決定繼續嘗試治療,或是停止嘗試、轉向符合病人價值觀,以提升生活品質為治療的目標?

限時醫療嘗試策略可以免除家屬與醫療團隊「什麼都沒做就放棄病人」的壓力,同時給予有機會恢復的病人治療,並在嘗試不成功、無法達到病人治療的目標、決策點或停損點出現時,提醒家屬與醫療團隊適時轉向提升生活品質與死亡準備。

限時醫療嘗試可視為在「所有治療都不做,視為0」與「所有治療都要做、做到最後,視為1」之間,廣大而多變的可能性,我們可以選擇0.5、0.6、0.9、0.95……,但當決策點或停損點出現,仍然可以轉向符合病人價值觀的治療目標。

善終很難做到?醫病溝通、家人沒共識、利益衝突都會影響

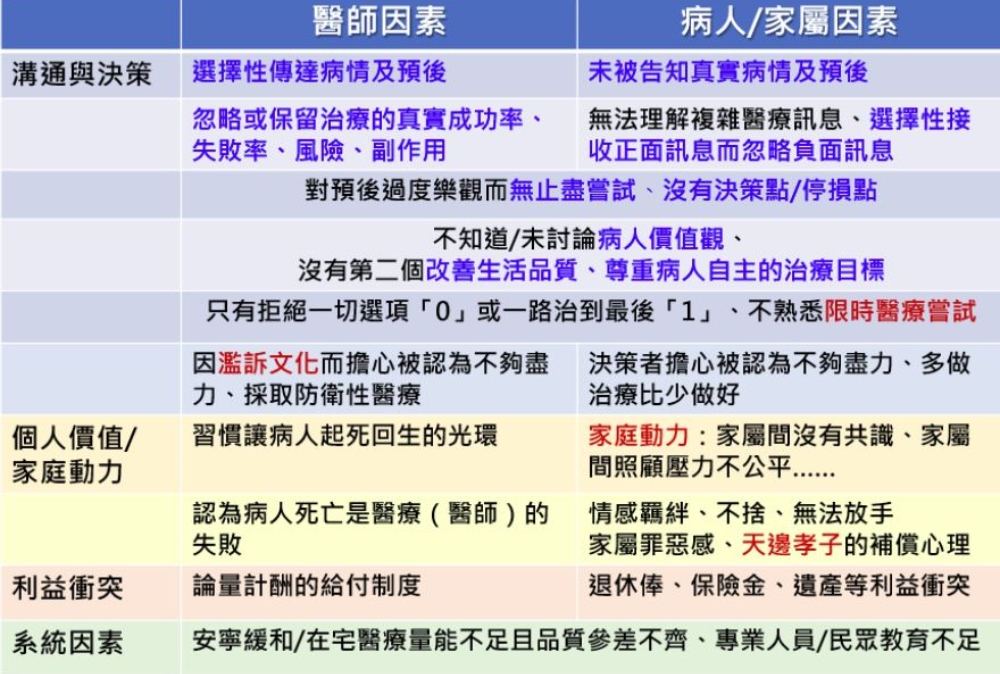

然而,實務上仍然有許多干擾因素,影響著臨床決策歷程,而偏離了病人治療的目標,造成沒有停損點、無止盡嘗試到最後。筆者將這些干擾因素整理為溝通與決策、個人價值/家庭動力、以及利益衝突等3大類(第4類為系統因素),如下表。

影響著臨床決策歷程的干擾因素。(圖片來源、整理及製表:常佑康)

影響著臨床決策歷程的干擾因素。(圖片來源、整理及製表:常佑康)

回到夏韻芬女士的臉書貼文,家屬們殷殷期盼病情好轉,在夏媽媽耳邊說;「快點好起來,我們來慶祝母親節!」但在對醫療較有概念的乾弟媳探視夏媽媽後,才告訴夏韻芬女士說;「媽媽要走了,你不知道?」、「夏媽媽的生命跡象很弱,靠機器維生…」夏女士回應;「沒有人告訴我啊!」可見,上述的干擾因素真的發生了。

不論溝通與決策過程中出現哪些干擾,家屬們一直抱著錯誤的期待到病人離開,導致家屬們在承受失去至親的哀慟外,雪上加霜地再加上違背病人善終意願、沒有為病人即時喊停的罪惡感,以及錯失最後四道人生(道愛、道謝、道歉、道別)的機會。

為所愛之人也為自己 練習告別的勇氣

以下引述夏韻芬女士臉書文章:

「(略)……但如果我們的醫療現場仍然不敢誠實地與病家溝通,那麼不論簽不簽病主法,誤會甚至悲劇將一再發生。我在母親今天過世百日,除了思念母親,也陳述我們這一代照顧者最深的痛:『我們不是不愛,而是太愛,才捨不得;但我們也需要被提醒,何時該是放手的時候。』」

最後,夏韻芬女士呼籲;「真正的預立醫療決定,不是一紙文件,而是社會集體學會的一種告別勇氣。希望我們都能為所愛之人,也為自己,練習這樣的成熟與慈悲。」

善終是需要準備的 3個建議

最後,筆者提出3點建議給一般民眾:

1. 和家人溝通想法、簽署文件

健康時與家人溝通價值觀(延長生命vs.生活品質)、生命末期決策、限時醫療嘗試的嘗試時間、停損點╱決策點等,及早簽署「預立安寧緩和及維生醫療抉擇意願書」及病主法的預立醫療決定。(相關閱讀:與你有關的服務|不想插管延命,現在就要簽!50歲後必知的預立醫療決定是什麼?諮商費用多少?和DNR有什麼差異?)

2. 家屬須主動請醫療團隊說明的細節

與醫療團隊溝通病情時,請醫療團隊具體說明病情與預後,量化醫療選項成功與失敗的機率(如百分之多少),對生活品質的影響;決定萬一嘗試治療失敗時,第二個改善生活品質且尊重病人自主的治療目標;民眾應主動告知病人的價值觀與生命末期決策。

3. 善用 TIME溝通框架與醫療團隊溝通

討論限時醫療嘗試時,參考本文第一張圖表TIME溝通框架,請醫療團隊誠實地傳達預後、醫療處置是否可能達到病人治療的目標、決定可能得到改善,合理的觀察時間、定義評估治療效果的具體措施或方法,當確認決策點或停損點後停止嘗試或轉向生活品質。

註1:依據我國《安寧緩和醫療條例》對「末期病人」定義,須經2位相關專科醫師診斷符合「指罹患嚴重傷病,經醫師診斷認為不可治癒,且有醫學上之證據,近期內病程進行至死亡已不可避免者」。然而此定義中的「嚴重傷病、近期內」皆相當主觀,導致許多醫師為避免爭議,在逼近生命終點時數天或數小時才願意診斷符合末期病人,且並未考量病人的生活品質與治療意願,導致許多案例的爭議出現。