文/顏理謙 圖/Shutterstock 責任編輯/王美珍

編按:根據統計,台灣不健康餘命長達8年。一生最後一段路,為何會因疾病、失能或臥床所苦?隨著台灣邁入超高齡社會,長壽已不再稀奇,此刻,或許我們該思考的是——如何才能活得健康、活得快樂。(本文出自「超高齡社會來了!如何打造健康不失能的老後?」專題)

台灣人,為什麼不夠健康?

根據全球資料庫網站Numbeo公布2025年全球「醫療照護指數」(Health Care Index)排名,台灣以醫療照護指數86.5分、醫療照護花費159.2分,已連續7年在醫療照護指數和醫療照護花費排名第一。

此排名的調查指標包含:醫療所在地點的易達程度、醫療人員的技術與能力、完成檢查與報告的速度、醫療設備軟硬體的優劣、報告的準確性與完整度、工作人員友善禮貌的程度、排隊與等待的時間。

許多媒體會引用報告稱「台灣醫療世界第一」,但這份評比的調查方式是以線上填寫調查的主觀滿意度為主,只能反應台灣的相對醫療水準、可近性與費用性價比讓使用者滿意。

但台灣人民實際的健康情況呢?數據顯示,台灣的不健康餘命高達8年,在多項健康指標落後許多國家。

關於健康,台灣與先進國家的距離,相差多遠?

PwC「2023台灣健康投資報告」比較了加拿大、德國、日本、韓國、英國等5個OECD(經濟合作發展組織)國家的健康指標,發現台灣在平均餘命、癌症死亡率、癌症存活率等主要指標均屬落後。

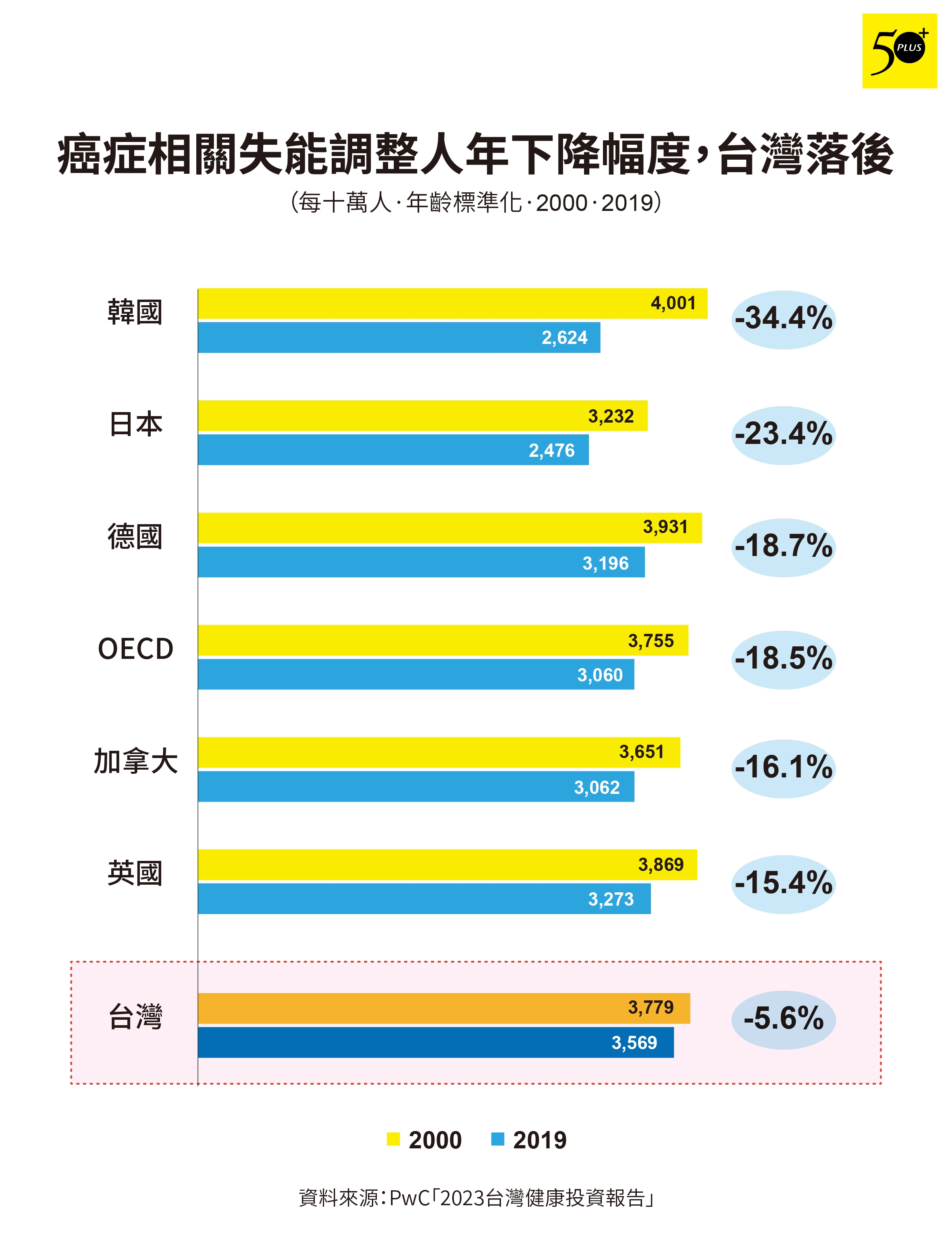

其中,癌症長期居於台灣主要死因第一名,影響國人健康甚深。而「癌症相關失能調整人年」(disability-adjusted life year)這項指標代表因癌症疾病導致殘疾和提早死亡而損失之健康及存活年數。台灣自2000年以來已有所改善,但下降幅度偏小,而且近期損失年數高於所有比較國家(見圖1)。

圖1:2000年以來,台灣「癌症相關失能調整人年」已略下降,但幅度偏小。

圖1:2000年以來,台灣「癌症相關失能調整人年」已略下降,但幅度偏小。

以鄰近的韓國為例,差距更為顯著。

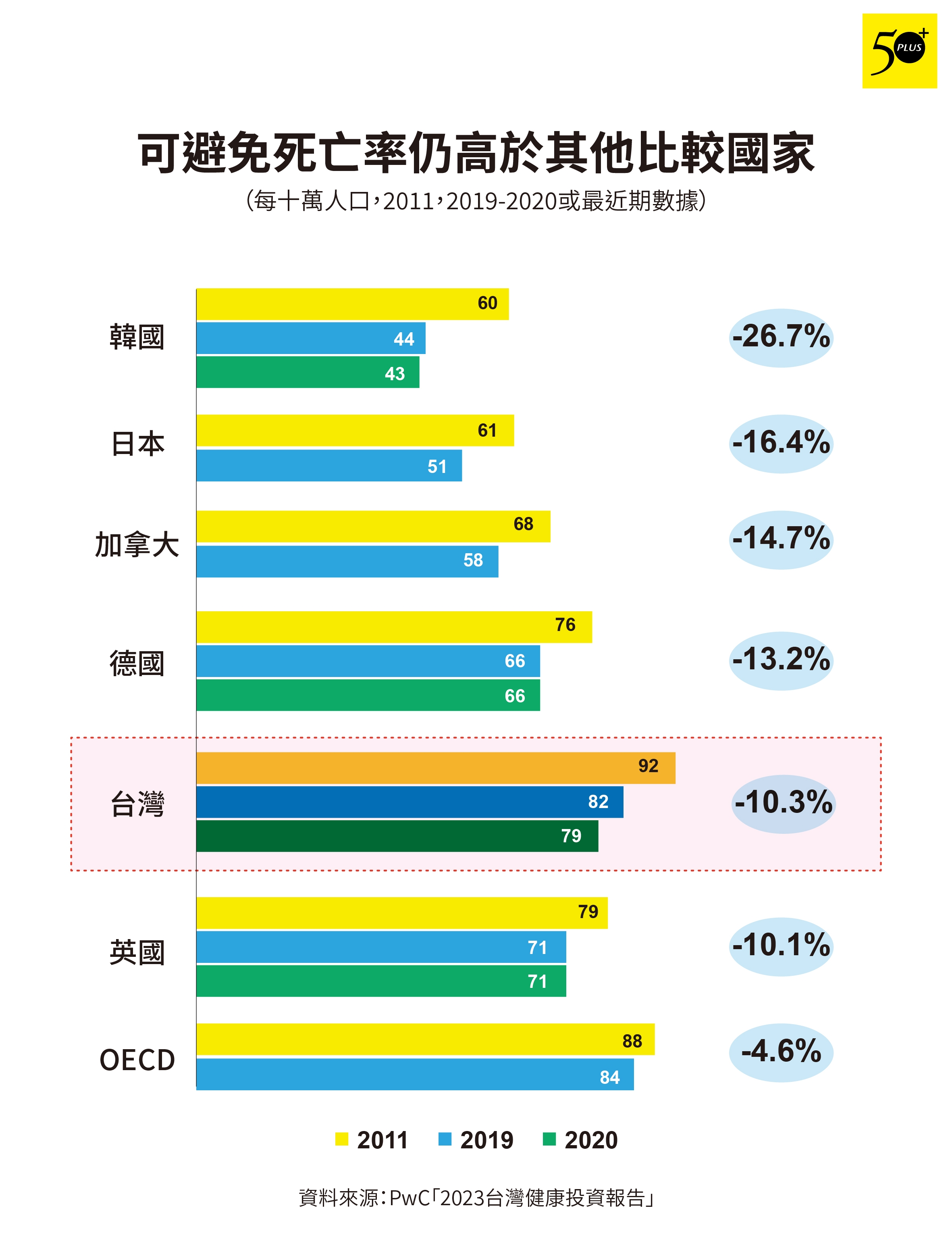

若比較同份報告中的「可避免死亡人數」與「可避免死亡率」,可明顯看出韓國之成效遠優於台灣。

所謂可避免死亡率,是指透過及時有效之醫療干預措施可避免之死亡。報告顯示,台灣從2011~2019年的可避免死亡率僅減少10%;同時期,韓國的可避免死亡率下降26.7%(見圖2)。

此外,2019年,OECD國家的平均每10萬人口「可避免死亡人數」為84,台灣為82,韓國可避免死亡人數則已降至44。

圖2:2011~2019年,台灣「可避免死亡率」僅減少10%。

圖2:2011~2019年,台灣「可避免死亡率」僅減少10%。

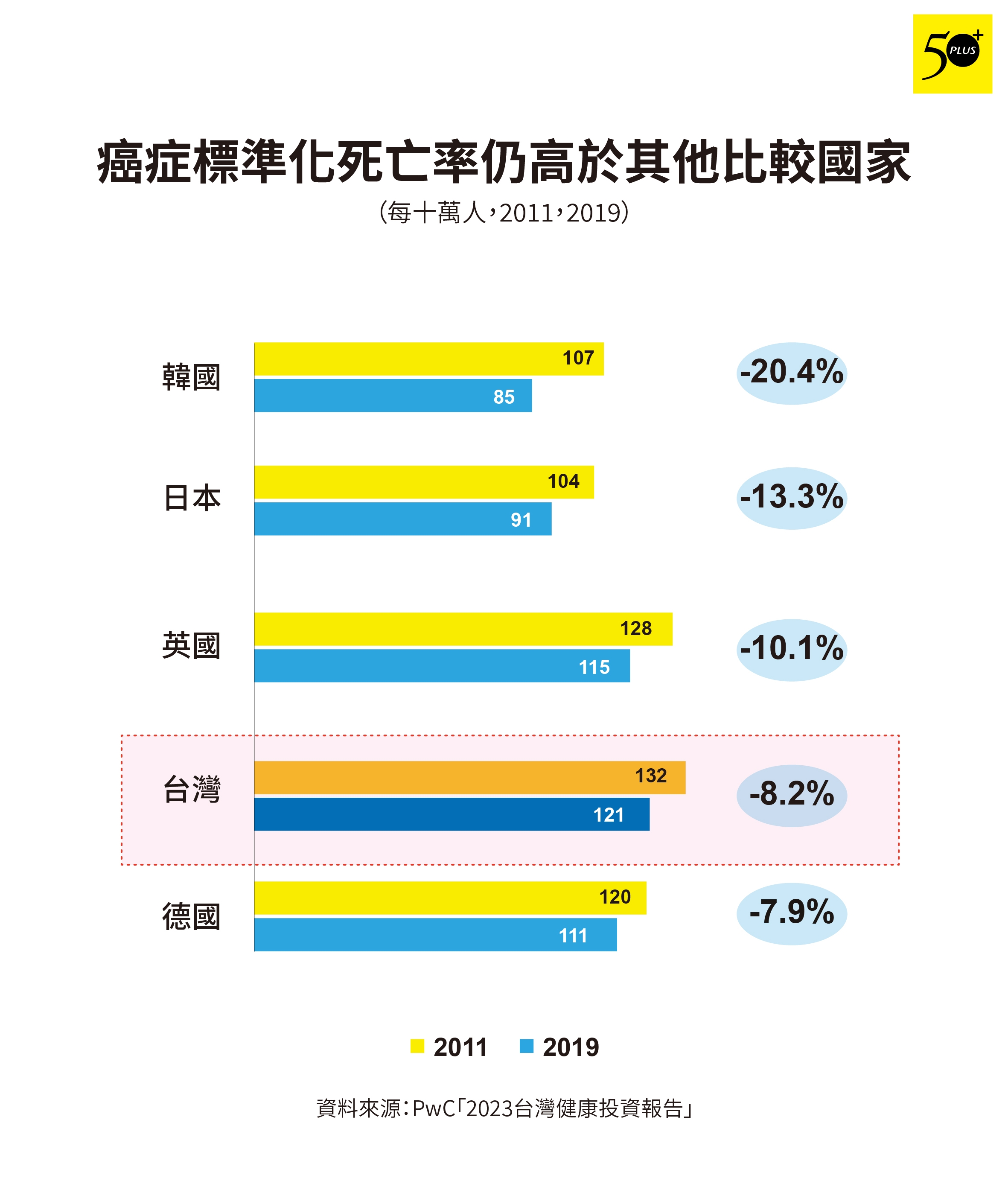

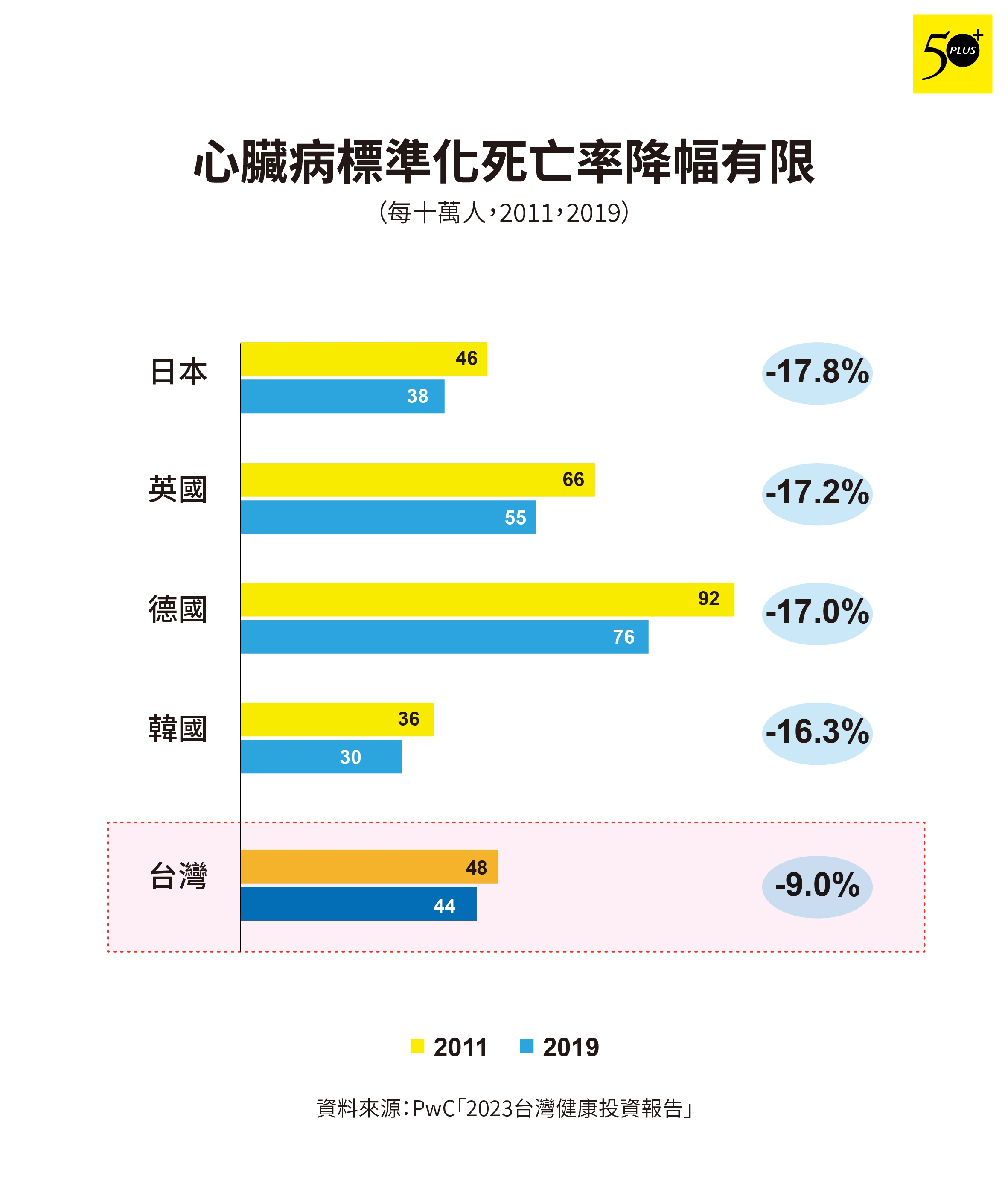

癌症和心臟病占台灣主要死因前兩名,但在2011~2019年,台灣的癌症標準化死亡率僅減少8.2%,韓國減少20.4%(見圖3)。 相同時間內,台灣的心臟病標準化死亡率僅減少9%,韓國減少了16.3%(見圖4)。

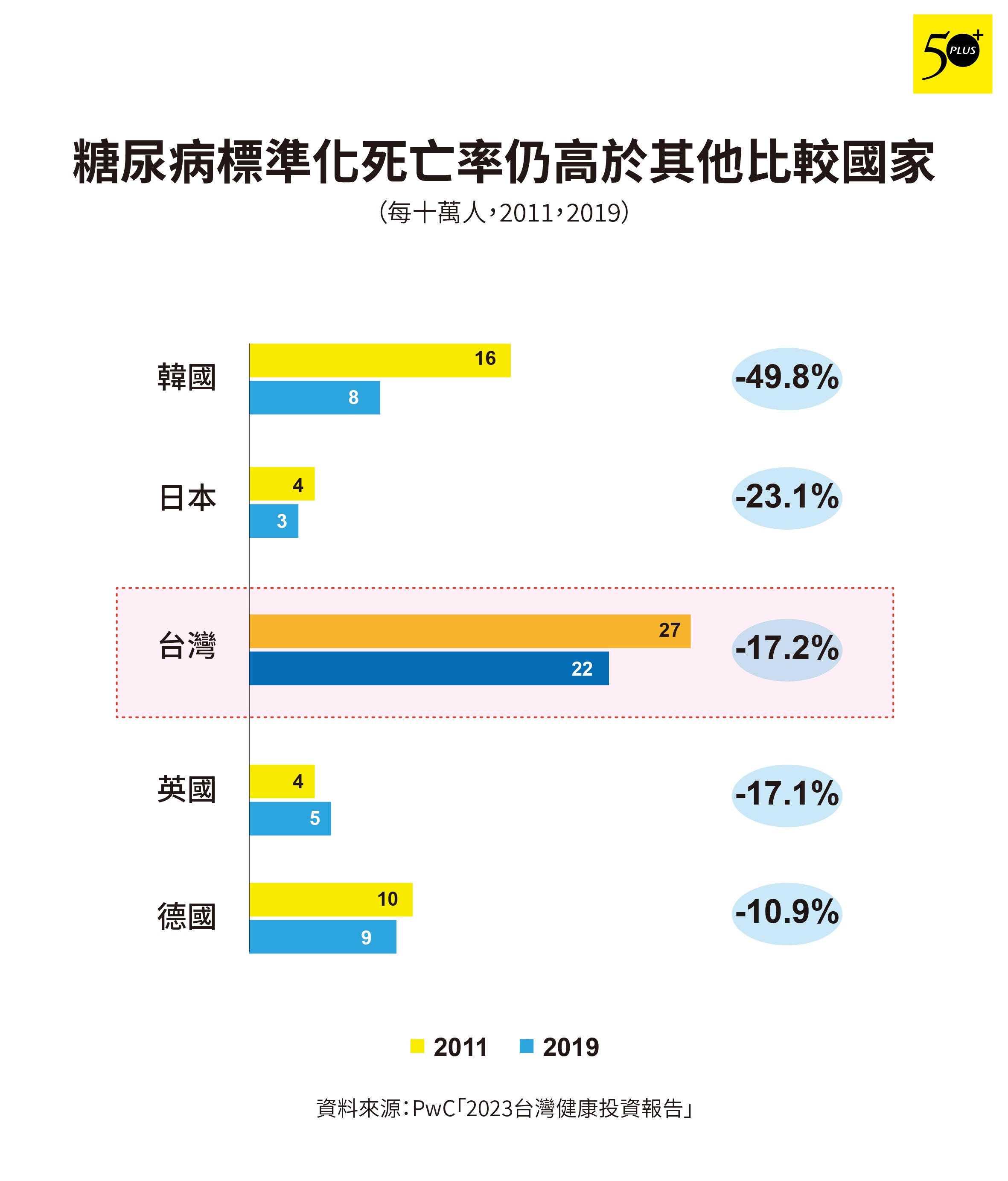

至於糖尿病,台灣的成績更不理想。2011~2019年,台灣糖尿病標準化死亡率僅減少17%,但韓國大幅減少了49% (見圖5)。

圖3:2011~2019年,台灣「癌症標準化死亡率」僅減少8.2%。

圖3:2011~2019年,台灣「癌症標準化死亡率」僅減少8.2%。

圖4:2011~2019年,台灣「心臟病標準化死亡率」僅減少9%。

圖4:2011~2019年,台灣「心臟病標準化死亡率」僅減少9%。

圖5:2011~2019年,台灣糖尿病標準化死亡率僅減少17%。

圖5:2011~2019年,台灣糖尿病標準化死亡率僅減少17%。

「三高、癌症等重要死亡原因的疾病,我們沒有控制得很好。」健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻坦言:「雖然我們的醫療世界第一,但是從結果來看,還是要謙卑面對。」

台灣醫療先進 為何不健康餘命仍高?

1. 健康投資不夠,經常性醫療保健支出占GDP僅6%

「過去10~20年來,韓國的平均餘命往上拉、不健康餘命往下走。這跟他們的健康投資是有關係的。」台大醫院北護分院院長詹鼎正表示。

他認為,要提升健康餘命,系統性投資不能少。過去,韓國的經常性醫療保健支出占GDP比重低於台灣,但2021年已提升至約9%。而依據衛福部資料顯示,2022年台灣經常性醫療保健支出占GDP之比例約為6%,落後韓國。

他指出,台灣需增加健保投資,並整合資源,經過3~5年中長期執行後,才有機會看到成效。

2. 自我健康管理不足,健保方便卻也被濫用

想活得更健康,個人和家庭也需擔起責任。

「我們的健保太好了,造成有些人濫用。」台北醫學大學董事長陳瑞杰點出醫療體系面臨的處境。他指出,若國人缺少自我健康管理認知,健保又缺少踩煞車的機制,等於將責任丟到醫療體制上。「不能只從結果來看不健康餘命,然後怪台灣的醫療不好。其實台灣的醫療夠好了。」

3. 台灣人無微不至的孝順觀念,反而失能更快

此外,台灣人傳統孝順的觀念,常會幫了「倒忙」。

推廣「自立支援」照顧模式20多年的長泰老學堂健康照顧體系執行長林金立認為,家庭引進外籍看護、希望長者獲得無微不至的照顧,也是台灣不健康餘命高於日韓的原因。「很多移工帶長輩去醫院做2小時復健,長輩一回到家就坐著、躺著10幾個小時,當然不會進步。」

4. 延命醫療普遍,未來應思考善終

此外,「延命醫療」的狀況,也該重新省思。馬偕紀念醫院副院長許希賢則指出,善終,是未來該思考的方向。

「台灣人愛惜生命,沒到最後一刻不輕言放棄。從醫療角度來看,病人可能已經撐不到1個月,但家屬覺得要盡量救。」許希賢分析,在醫療技術先進、醫藥費便宜的前提之下,醫師一方面得依照家屬意願,努力救治;另一方面,也不忍心放棄病人,期待有機會等到新藥出現。但在這種狀況下延續生命,不一定是最佳選擇。(相關閱讀:與你有關的服務|不想插管延命,現在就要簽!50歲後必知的預立醫療決定是什麼?諮商費用多少?和DNR有什麼差異?)

三高、癌症影響健康餘命 「健康台灣」如何降低可避免死亡人數?

要扭轉台灣不健康命運,從國家層級投入實質資源,是第一步。

因應超高齡未來,總統賴清德提出「健康台灣」政策,目標在未來8年內,國人平均餘命增加3歲、不健康年數占平均餘命比例下降至8%。第一階段實施重點,在於降低國人癌症死亡率、做好慢性病控制並提升心理健康。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻便引用PwC「2023台灣健康投資報告」指出,若能在三高、癌症的「可避免死亡率」多做努力,對提升健康餘命將有莫大幫助。他認為,降低公費篩檢年齡、增加健康投資是關鍵。

以韓國為例,成人免費健檢年齡為20歲,有顯著成效。台灣2025年已經將成人免費健檢年齡從40歲下調至30歲,是第一步的突破。

另一方面,公費癌症篩檢年齡也降低,並以公務預算成立「百億癌症新藥基金」,協助國人對抗癌症。目標在2030年前,癌症死亡率減少1/3。

2024年8月起,針對慢性病防治則提出「三高防治888計畫」,即以8年時間,將8成三高病患加入整合照護網,讓8成加入照護網的民眾都接受生活習慣諮商,並讓三高控制率達到8成。

為此,健保署也提出「大家醫平台」,透過AI將病人依照條件和風險高低分類,將高風險族群轉診到規模較大的醫院,風險較低的族群則在社區診所或地區醫院追蹤。

今年的健保支出總額,也比2024年增加了700多億元。「未來,我們健康投資占GDP的占比一定會提高。」陳志鴻說。(相關閱讀:與你有關的政策|台灣人不健康餘命長達8年!如何減少生病,快樂增加?「健康台灣」怎麼做?健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻專訪)

他山之石:新加坡如何創造「地球上最長壽且健康的生命?」

要成為更健康的國家,鄰近新加坡的作法值得借鏡。

新加坡近年被「藍區」(Blue Zones)機構創辦人、長壽研究專家丹.布特納(Dan Buettner)列為藍區之一,擁有全球最高的「健康調整預期壽命」(health-adjusted life expectancy)。

「新加坡的政策,創造出地球上最長壽且健康的生命。」布特納接受外媒《CNBC Make IT》採訪時指出。

布特納分析,新加坡為了打造健康的生活環境,在運動、飲食方面下了不少功夫。例如,政府創造友善步行、自行車和公共交通的都市環境,讓國民自然而然增加每日運動量。另外,也制定獎勵措施,鼓勵人民購買營養豐富的糙米、全穀物等健康食材,而非加工食品,並系統性減少飲料中的糖含量。

除了維持身體健康,心理健康也沒有忽視。在社會支持方面,新加坡政府透過「近居購屋津貼」(Proximity Housing Grant)鼓勵跨世代的家人同住或就近居住,增加長者的社交互動;此外,多元宗教信仰也為人民帶來歸屬感,降低高齡社會中的孤獨感。比起僅針對健康醫療領域的投資,更為全面。

新加坡政府自2014年推動「健康飲食計畫」(Healthier Dining Program),鼓勵餐飲業者加入,為消費者提供低糖、無糖、全榖物含量較高等更健康的飲食。(出自Health Promotion Board)

新加坡政府自2014年推動「健康飲食計畫」(Healthier Dining Program),鼓勵餐飲業者加入,為消費者提供低糖、無糖、全榖物含量較高等更健康的飲食。(出自Health Promotion Board)

增加健康投資是關鍵 但如何運用才更好?

為健康醫療注入更多資源,能迎來更多機會。但運用過程中,哪些地方需要留意?

根據最新調查,在台灣,糖尿病盛行率已超過10%,大約270萬人罹患糖尿病。平均發病年齡落在64~65歲,對國人不健康餘命影響甚廣。中山醫學大學校長、糖尿病學會理事長黃建寧指出,早自2001年起,政府便推動「糖尿病醫療給付改善方案(Diabetes Pay-For Performance)」、建立糖尿病共照網,透過醫師、護理師、營養師、藥師等專業團隊合作,讓病患獲得持續性、結構性照顧。數據顯示,相較於未加入者,加入共照網者的全因死亡率下降約25~30%,成效明顯。

但他表示,根據學會定義,目前整體病患中,加入共照網者僅占半數,主要來自醫學中心、區域醫院和地區醫院,但目前約有44%糖尿病患者在基層診所照顧。過去,由於共照網並非強制參與,而是由醫師自由選擇,當基層診所人力不足,不一定會加入。「但『大家醫平台』等於是透過政策強制驅動,可望帶來更好效果。」

不過,政府提出的「888計畫」達成率該如何定義,還有解釋空間。「以血糖來說,糖化血色素如果要小於7%,定義就比較嚴,但如果小於8%就比較寬鬆。另外,我們要3個項目同時達標,還是各別達標?」黃建寧指出。

另一方面,癌症是威脅國人健康的重大風險。大腸癌曾居國人10大癌症發生率首位長達15年,直到去年才被肺癌擠下。國內大腸鏡專家、台大醫學院內科臨床教授邱瀚模過去接受《50+》採訪時指出,想降低癌症死亡率,需更注重預防和篩檢,但目前的資源分配仍不理想。

他表示,大腸癌盛行率高,而且第3、4期的治療費用高,若能早期發現,可以省下可觀醫療費。台灣一年花在大腸癌的治療費用約為160億元,但篩檢預算僅2~3億。「如果可以把這2~3億增加到5~10億,治療費用可以直接減少一半。」

至於健保財務問題,則是另一個隱憂。

臺北醫學大學公衛學院教授、前健保署長李伯璋認為,在談「健康台灣」之前,做好健保改革才是重點。「我們希望減少不健康餘命、降低國人慢性病,可是,如果醫生沒時間好好幫病人看診,如何減少?」

他強調,在不調漲保費的前提之下,需解決藥品和檢驗檢查的浪費問題,並落實分級醫療,才能在超高齡社會中繼續往前走。但這一點,必須仰賴國人和醫療體系共同努力。「壓力不能只放在醫院和醫師身上,民眾也要做出改變,才能一起創造好的醫療生態。」(相關閱讀:民眾若拿藥、檢查只為心安,健保會垮!超高齡社會下,你該怎麼正確看醫生?臺北醫學大學公衛學院教授、前健保署長李伯璋專訪)

預約健康老後 50歲開始為自己塑造新生活!

確實,無論國家挹注多少資源、醫療如何發展,終究還是要靠自己多加努力。

「大部分人都希望自己可以坐著不動就減肥,或認為只要每天吃藥,高血壓、糖尿病就會好。」長庚紀念醫院桃園院區副院長葉集孝苦笑說,曾有家人問他,醫師每天花這麼多時間做研究,為什麼沒辦法讓大家打一針就瘦下來?「現在可以了。只是不打針就復胖,打了也可能有副作用。」說到底,從根本改變生活型態,為自己累積健康財富,才能遠離疾病。

而在安養照護領域服務30餘年的雙連安養中心前執行長蔡芳文則提醒,一個人是否健康,得從身、心、靈多方檢視。

身體不健康,甚至失能、需要他人照顧者,勢必需要提供符合需求的服務。但若生理功能無虞,自己能否在生活中找到價值感和成就感、是否過得正向積極,更是健康的一環。「我們服務過很多長輩,有些長輩就算坐輪椅,還是可以當老師,擁有自己的舞台。」蔡芳文說。

健康,是最值得的長期投資。付出多少,最終也會回饋到自身。50歲正處人生中場,此刻,正是為自己做出改變的時候!