採訪/王美珍、顏理謙 文/顏理謙 攝影/影巷26號 內文圖片/中華音樂人交流協會提供 責任編輯/王美珍

編按:對於4、5年級生來說,民歌,就代表青春,是無可取代的年少記憶。中華音樂人交流協會將舉辦「民歌五十」演唱會,連續3天,邀請超過50組歌手演出上百首歌曲。籌辦此活動的音樂人、協會理事長丁曉雯感性地說:「民歌可以傳唱這麼久,是因為聽眾還在唱。這些歌,一直都在大家心中。」

1970年代,民歌的出現,不僅為當時的年輕學生帶來一陣新氣象,也深深影響了華語流行音樂的發展。直至今日,只要提起民歌,每個4、5年級生的腦中,都會響起一段無可取代的旋律。

「老實說,我覺得民歌很難定義。它並非一種曲風,而是那個時代裡,創作者自動自發寫的歌,唱出了大家的生活。」一談到民歌,知名音樂人、中華音樂人交流協會理事長丁曉雯便熱情四溢。「想想看,哪個年代的歌,可以傳唱50年?」她說。

52年次的丁曉雯,剛好趕上了民歌「後段班」。1985年,她以陳文玲創作的〈告白〉在第2屆大學城創作歌謠比賽拿下最佳演唱獎,又以自創曲〈神話〉拿下創作組第2名,展現了音樂天賦。輔大傳播系出身、原本打算進入廣告界的她,儘管完全不會讀樂譜,卻就此踏上音樂之路。

「民歌可以傳唱這麼久,不是因為歌手在唱,而是因為聽眾還在唱。」她說:「這些歌,一直都在大家心中。」

4年前的「民歌四五」活動,丁曉雯認為,這是一場屬於歌手和聽眾的音樂同學會。

4年前的「民歌四五」活動,丁曉雯認為,這是一場屬於歌手和聽眾的音樂同學會。

民歌是集體時代特有產物 文字精煉如短篇小說

一個人,一把吉他。丁曉雯認為,民歌的表演方式很簡單,但潛藏其中的魅力卻無窮。

「音樂,就是一種能量很強的媒介。」她回憶,在70、80年代,社會環境單純,學生沒有太多娛樂。團康時間,只要有人彈起吉他,大家自然就會跟著唱。

當時的年輕學生著重群體,不習慣鶴立雞群。她認為,這種集體感,充分為當時的青年學子帶來心靈的滿足。「但現在是分眾時代,每個年輕人都不一樣、是『散裝』的。我常覺得,現在社會充滿焦慮,缺乏讓人放鬆和安慰的音樂。」

此外,民歌的歌詞雖然白話,卻言之有物,將真摯情感精煉於文字之中。

「一首歌的歌詞不過100多字,但可以講完一個故事,就像一篇短篇小說。」她笑說:「民歌的參與者都是當時的知識份子,大家聽了很多西洋音樂,創作的內容和旋律都跟以往不一樣,為歌壇帶來質變,可以說是早期的文青!」(相關閱讀:71歲陶曉清:病人不用把自己當病人 生命才好玩)

國中自學吉他 赴香港擔任梅艷芳製作人

而丁曉雯與民歌的羈絆,受家庭影響甚深。

她的爸媽喜歡音樂,每逢假日,家中就會播放黑膠唱片,大人也會和孩子們一起看《群星會》。而長她7歲的哥哥,則熱愛西洋歌曲。因此,從小就熟悉國語和西洋音樂。

國中時期,恰逢民歌開始盛行。丁曉雯深愛李建復的〈歸〉,簡單卻深刻的樂曲,令她大為震撼。「夕陽餘暉在天際,兩三襲白雲浮移,晚風伴暮色沉寂……是怎樣的人,可以寫出這麼美的旋律和文字?」那時,她也開始讀現代詩,余光中、鄭愁予等人的詩作都帶來很大影響。而在她收到哥哥送的全白吉他後,創作之路也就此開啟。「原來,只要一把吉他,就可以自己寫歌、自己唱!」

後來,她在因緣際會之下,到了滾石唱片擔任製作人助理。白天負責行政工作,晚上則跟著李宗盛、沈光遠、李泰祥、王新蓮等人製作專輯。「我的座位就在李宗盛斜對面,每天就看他拿著吉他在寫陳淑樺的歌。」她回憶:「那時候事情多到嚇死人,但真的開了眼界。」

約莫半年後,勤奮又有天賦的她,從李宗盛手中接到一個任務:到香港幫梅艷芳製作國語專輯。「我聽到都傻了!我是新人,但那時梅艷芳已經是大牌了耶!」她大笑。

為了做好這張專輯,她收集了梅艷芳所有作品,一張張仔細聆聽,從中理出適合台灣市場的切入點。配唱時,更是精雕細琢,扛住種種壓力,只為呈現最好效果。「其實,梅艷芳的年紀還比我小8天。因為出道早,當時她才20多歲就很成熟了。不過她雖然很有架勢,但沒有架子,很好相處。」她回憶。

丁曉雯赴美國洛杉磯混音葉蘊儀專輯。(丁曉雯提供)

丁曉雯赴美國洛杉磯混音葉蘊儀專輯。(丁曉雯提供)

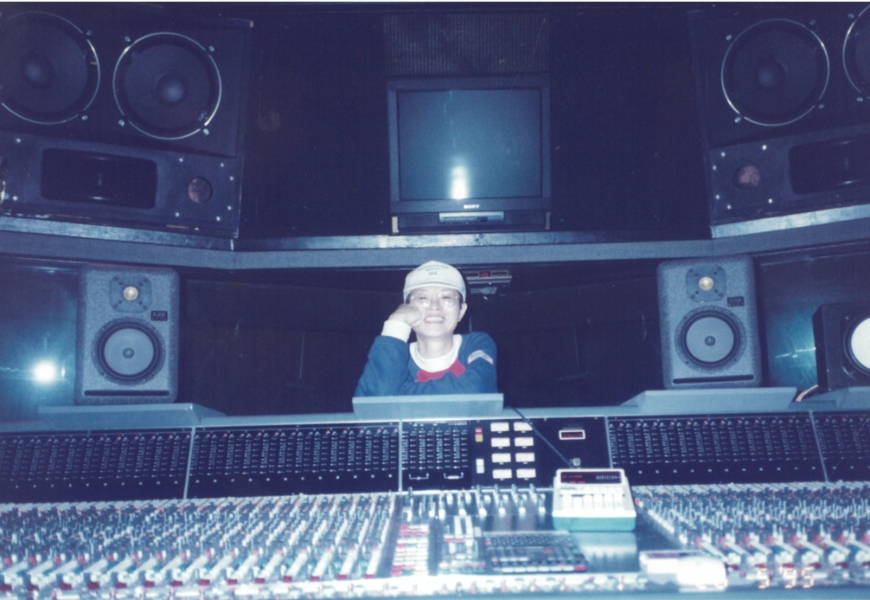

丁曉雯在美錄音錄音室與錄音師合照。(丁曉雯提供)

丁曉雯在美錄音錄音室與錄音師合照。(丁曉雯提供)

以「歌」為主的演唱會 3天連唱100多首經典歌曲

丁曉雯的認真態度,在「民歌五十」活動籌備中也展露無遺。4年前,她接任中華音樂人交流協會理事長後,便開始思考這場極具意義的活動。

「『民歌五十』是一個里程碑,就像人生過了半百。」她說:「什麼歌,可以傳唱50年?而且不只是一首歌,還是『一票歌』。這在台灣流行音樂史上可是絕無僅有。所以,演唱者很重要,但歌更重要。」

如何在有限的表演時間裡,盡量滿足觀眾需求?為此,她從2023年開始「複習」民歌。聽了好幾百首歌曲、列出歌單後,才發現曲目竟多達100多首。「這麼多歌,一天怎麼唱得完?可是我認為,這些歌必須完整記錄下來。所以,我們決定分成3天演出,盡量讓每位歌手唱到2首歌。」

她以策展概念,將這100多首歌以主題分類。例如,在「詩詞譜曲」章節中,可以聽到以民初作家徐志摩作品譜曲的〈再別康橋〉,還有詩人席慕蓉作詞的〈讓我與你相遇〉。而在以「自然情懷」為主題的章節中,則能聽到〈讓我們看雲去〉、〈一條日光大道〉等以風、雨、雲抒懷的歌曲。此外,由於表演首日剛好碰上西洋情人節,當然也少不了雋永的情歌。

為了這場難得盛會,歌手們也不辭千里來相聚。

丁曉雯指出,例如,李宗盛便為了「木吉他合唱團」的好友們回台演出,而且不問酬勞、義氣相挺;很少參加民歌演唱會的齊豫,這次也爽快答應出席;而李建復則將與〈龍的傳人〉原作者侯德健合體演唱。另外,參加金韻獎時不過14歲,被稱為「金韻四小合唱團」成員之一的黃韻玲,也會和當年的夥伴同台表演。

「這是她們有史以來第一次合體。小玲老師(指黃韻玲)很辛苦地號召大家,有人還特地從國外回來。」丁曉雯說:「這就是一場民歌家族的同學會!」(相關閱讀:50後一樣愛做白日夢、敢衝!黃韻玲:遇到困難沒關係,但不要白白浪費情緒)

李宗盛與木吉他合唱團一同在民歌四五表演。

李宗盛與木吉他合唱團一同在民歌四五表演。

鮮少參加民歌活動的齊豫與潘越雲曾在民歌四五同台演出。

鮮少參加民歌活動的齊豫與潘越雲曾在民歌四五同台演出。

而歌手共襄盛舉,全是因為心中的使命感。

「民歌演唱會未來還是有,但這種規模真的不容易。」歲月無情,人事逐漸凋零。因此,每位歌手都希望把握當下,為觀眾、為時代留下美好回憶。「『民歌五十』可能是最後一次登上大舞台,所以,大家對自己的演出都非常謹慎。」她說。

丁曉雯此言不假。採訪進行到一半,一旁開完會的黃韻玲就走過來,當場和她討論起金韻四小的演唱曲目,神情認真。這時的她,不只是掌管台北流行音樂中心的領導者,而是當年那位一心熱愛唱歌的女孩。

時光流逝,每個人的生命都不得不被推著往前。但在音樂裡,永遠可以找回當時那個純真的自己。「我希望觀眾來『民歌五十』,不是只是看著台上的歌手唱歌,而是能在生命中留下一個屬於自己的回憶!」丁曉雯笑說。