文/堀田秀吾 圖/Shutterstock 內文圖片/春天出版 責任編輯/蔣德誼

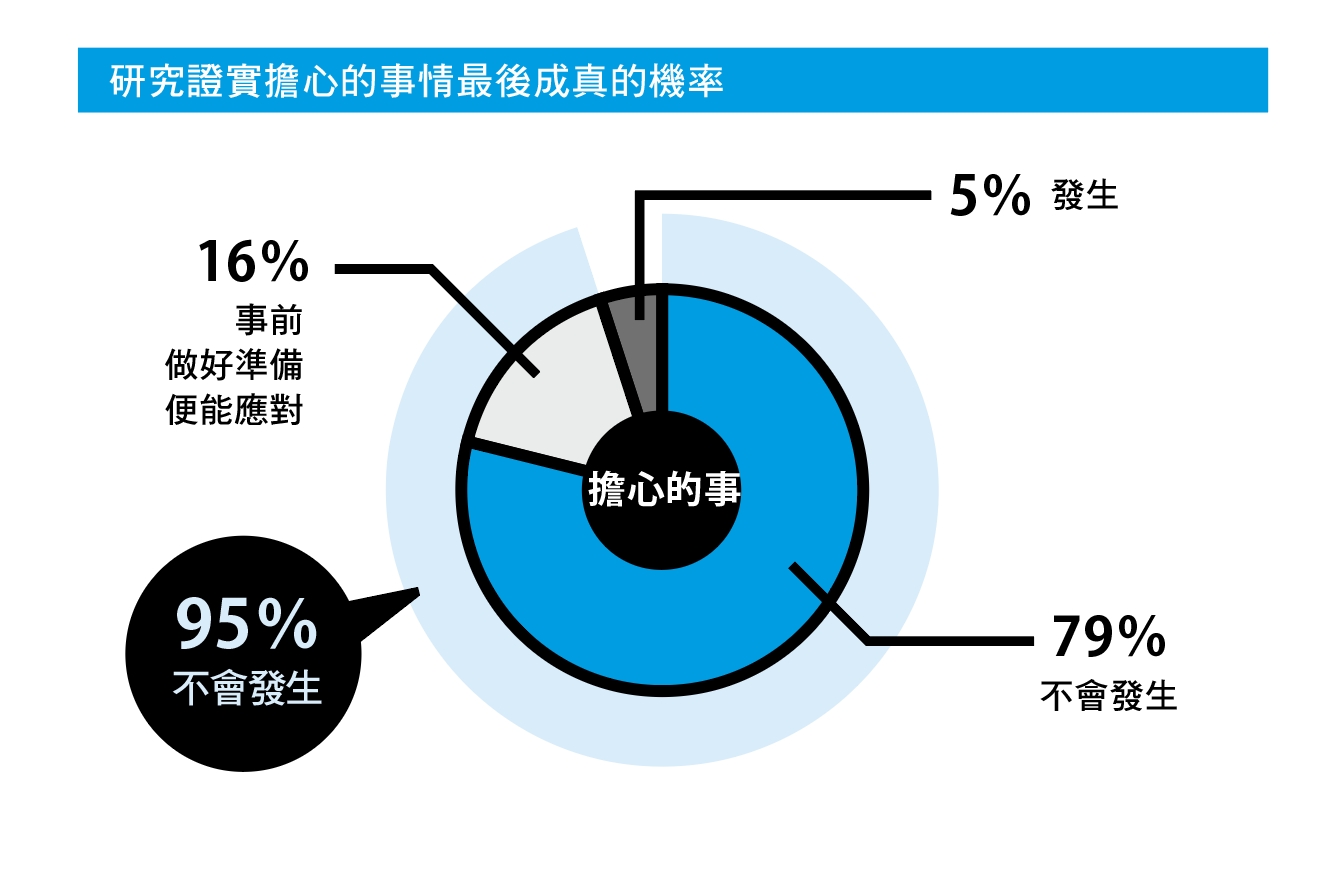

編按:你是否經常對於周遭的事感到焦慮,擔憂或是不安?根據研究統計,其實我們擔心的事情,最後通常只有5%會真的發生!不想活得這麼累,專家建議可以運用「若則計劃法」,對於無法控制的先想好對應策略,即使真的遇到狀況,也不會不知所措。

「不安」是現代人在競爭社會中生存下來的武器。雖然說是這樣,個性容易擔心的人,還是經常會覺得生活很累、很辛苦。

成天擔心這個、擔心那個,各種焦慮不安的心情變得綁手綁腳,漸漸限制了自己的行動,嚴重的話甚至會演變成「強迫症」,不得不小心。

那麼,要怎麼做才能避免過度擔心,減輕活得很累的感覺呢?

找出擔心的真正原因 消除造成不安的因素

千葉大學的石川等人就曾經針對有加害恐懼(覺得自己對他人造成傷害的症狀)的患者,進行了強迫症的認知行為治療。

實驗其中一名男性患者,他因為強迫思考(obsession)的關係,老是擔心自己的側背包會不小心勾到瓦斯爐開關,導致點火而造成火災,所以每一次從朋友家離開時都會反覆再三確認爐火。

於是,為了確認用側背包是否能轉動瓦斯爐開關,石川等人和這名患者一起實際做了實驗,試著用側背包去勾動瓦斯爐開關。結果證實,瓦斯爐的開關相當堅固,不管背包碰到或是壓到,都沒辦法輕易轉動而點火。

見證了這個結果之後,漸漸地男子到朋友家作客,再也不會因為擔心火災而再三確認爐火了。

這個實際經驗讓他一步步消除心裡的不安因素,最後成功放下擔心。

從這個例子可以知道,經常累積「就算○○也不會有壞事發生」的經驗,對於改善容易擔心的個性非常有效。

容易過度擔心?你所擔心的事情79%都不會真的發生

實際上,根據賓州大學的博科維奇等人的研究,一般人擔心的事情,有79%都不會真的發生。至於剩餘的21%,當中有16%只要事前做好準備便能應對。換言之,擔心的事情最後成真的機率只有5%。

容易過度擔心的人,可以隨時提醒自己這項研究結果,盡可能地放下心裡的擔憂。

如果是不敢行動的人,可以透過一些自我鼓舞的句子,像是「實際去做比想像中容易」、「寧願做了之後後悔,也不要後悔沒有做」等,每當自己躊躇不決的時候,就用這些句子鼓舞自己,讓自己勇敢放手去做。(相關閱讀:活得瀟灑,就是專注在最重要的事!這9件事不妨從日常生活刪掉吧)

無法控制心情的時候 試試「若則計畫法」

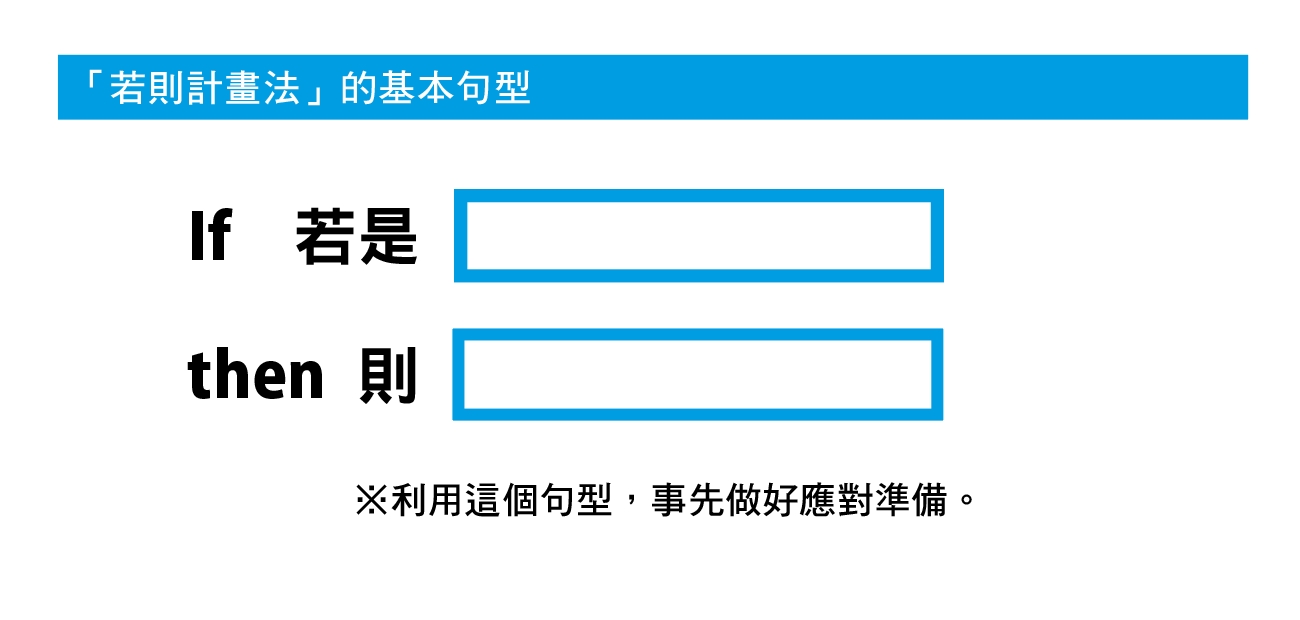

心情煩躁,忍不住想大吃一頓;壓力太大,忍不住想亂買東西……抵擋不了這些誘惑的時候,不妨可以嘗試「若則」計畫法(if-then-planning)。紐約大學的戈爾維策認為,事先告訴自己「若是(if)~則(then)~」,可以有效對抗誘惑。

舉例來說,跟自己約定好「若是覺得壓力大大,想吃高熱量甜點!」(if)的時候,「則馬上做10下深蹲」(then)。又例如「若是覺得心情煩躁,想抽菸」(if)的時候,「則大灌一杯水來克制想抽菸的念頭」(then)。

簡單來說就是,事先決定好面對難以抗拒的誘惑時,讓自己冷靜下來的方法,這就是「若則」計畫法。

康斯坦茨大學的艾特基卡等人的實驗找來94名學生,要求他們告訴自己「假如我很想吃○○(高熱量食物),我就會忘了這件事!」,並且反覆說3次,然後經過一個星期之後,調查學生們最後吃了多少東西。結果發現,採取「若則計畫法」的學生,比起沒有這麼做的學生,最後吃下的分量減少了將近一半。

在另一個以107名網球選手為對象的實驗當中,研究人員在比賽當天將選手分成以下3組,比賽結束之後再請選手自己和教練、團隊人員一同為選手的比賽表現打分數。

第1組:請選手在寫有「我會全心全意投入比賽,以求勝利」的字條上劃線並簽名

第2組:目標同上,並且採取若則計畫法(例如「假如出現『專注力不夠』等負面情緒,我會『想辦法冷靜下來』等)

第3組:什麼事都不做

結果,第2組採取「若則計畫法」的選手,最後的比賽表現遠遠優於其他選手。

有研究指出,若則計畫法對於大腦前額葉皮質出現功能障礙的患者,也很有效。如果你總是抵擋不了誘惑,建議一定要試試「若則計畫法」的驚人效果。(相關閱讀:心情焦慮、不安時,擁抱身體能安撫情緒!心理師:如何為自己創造心理的防護罩?)

(本文摘自堀田秀吾著,《圖解壓力紓解大全:消除焦慮與煩躁的100個科學方法》,春天出版)