文/林芳如 攝影/日日寫真 責任編輯/王美珍

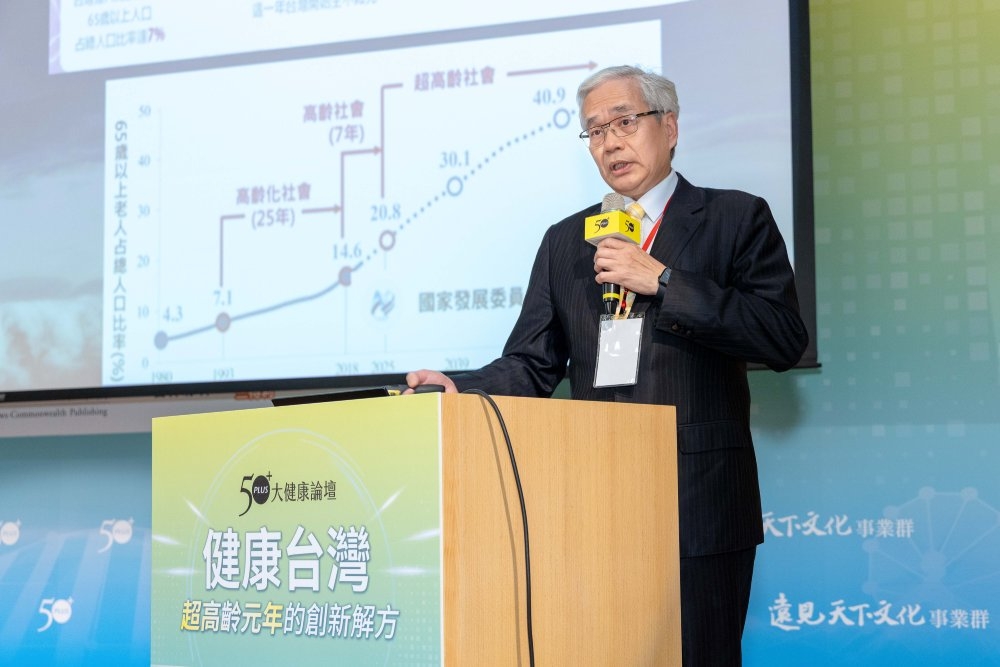

編按:台灣在2025年正式邁入超高齡社會元年,如何減少不健康餘命成了人人都該關注的議題。為此,《50+》於2025年4月16日舉辦「健康台灣.超高齡元年的創新解方」論壇,邀請台北榮總院長陳威明等5位專家針對關鍵議題提出見解。陳威明從政策、臨床到生活經驗,提出醫護人力留任、長照整合、醫養合一等見解,並分享預防失智的具體建議,以下為演講精華。

台北榮總今年2月甫獲得「2025年全球最佳醫院」(World's Best Hospitals 2025),是台灣唯一上榜前250強的醫院,北榮院長陳威明甫上台,即提出當今台灣醫護短缺整體現象。他說:「重症科醫師、護理師、藥師……人力都短缺。」對此,他指出,應給予護理師等醫療人員更好的待遇與福利,才有機會留住人才。

《50+》舉辦大健康論壇,現場300位貴賓和講者合影留念。

《50+》舉辦大健康論壇,現場300位貴賓和講者合影留念。

此外,陳威明也提到自己的岳父已經101歲,如果不是外籍移工幫忙,他今天不可能站在台上演講、在醫院貢獻自己的專長。所以,他說:「我們一定要尊重看護、移工,台灣要善待他們。」

至於都會區長照機構不足的問題,陳威明說:「在台北市,只要醫院裡面設有護理之家,就一床難求。」因此台北需要更多長照機構,但受限於法規,補助若未因地制宜,將影響業者意願。陳威明說:「台北地價這麼貴,政府應該在補助、照顧的費用有所調整,不要一刀砍,才能讓私人機構願意設立長照機構,光靠公家是不夠的。」

為落實醫養合一,減少病患在不同醫療院所間奔波、重複檢查與領藥的困擾,目前各大醫院積極推動整合門診。這項整合服務不僅提升醫療效率,更能有效銜接術後照護,降低病患失能的風險。(相關閱讀:台灣醫療評比世界第一,健康卻遠落後先進國家!專家:如何逆轉邁向健康台灣?4大觀念應改變)

以台北榮總為例,患者骨折開完刀後,會盡速安排轉至骨折專責病房,接著依照需求轉介至榮家或關渡醫院,提供持續性的照顧,降低未來失能的可能性。同時,社區照護的整合也在進行中,透過讓高齡者共同生活、參與社區活動,有助於延緩老化、提升生活品質。

榮總醫療體系下,目前設有4間榮總分院,總計提供1萬2,000多張病床。此外,全台共有16間榮家,另設有19個榮福處,分布在各地,主動關懷退役軍民與其家庭,協助處理健康與生活問題。

榮總也是台灣最早成立高齡醫學中心的單位之一,目前照顧對象包括31萬名一類退役人員,其中百歲人瑞多達1,091位,這正是醫養合一的具體成果。

台北榮總支援經營的關渡醫院,即在當地社區建構完整的整合照護模式,包括開設益智學堂,提供社區居民多樣化課程,例如由知名鋼琴家陳毓襄教授長者鋼琴,促進學習與人際交流,改善長者身心健康。

目前,台北榮總正積極推動將關渡模式複製至全台輔導會分院,實現一鄉鎮一醫院的願景,讓醫療與長照資源深入在地。

北榮院長陳威明指出,想預防失智症,一定要多運動、多動腦、多與人互動。

北榮院長陳威明指出,想預防失智症,一定要多運動、多動腦、多與人互動。

預防失智要3動:多運動、多動腦、多互動

對民眾而言,因應醫護缺工最立即可執行的因應之道,就是把自己的身體照顧好,縮短被照顧的時間。除了善用政府提供的健檢資源,陳威明認為,另一重點即是預防失智。

對此,陳威明指出:「多運動、多動腦、多互動,這3動比吃任何保健品或延緩失智的藥物都有效。」

因此,他建議民眾多參加能與人互動的課程或活動,就不容易感到孤單,「孤單會顯著增加高齡者失智的風險,這已經是全世界的共識。」(相關閱讀:每天只睡5小時,卻充滿活力的秘密!台北榮總院長陳威明:多吃虧,有「量」才有福)

身為骨科醫師,陳威明亦呼籲台下聽眾:「女性進入更年期後,骨質將快速流失,所以一定要把骨本建立好,多運動、曬太陽、補充維他命D3。」如果視力有問題,也要及時治療,以免跌倒。同時,浴室應保持乾燥,導入智慧住宅,規劃無障礙的居家空間。否則,高齡者一旦跌倒,脊椎、髖部、手腕或肩關節這4個部位可能骨折,而這類骨折每年花費國家超過100億元的醫療支出!