編按:當人生中出現了令人期待的事,生活也會更有光彩!詩人、作家焦桐的母親陳錦釘曾中風40年,右手無力,身體也虛弱。沒想到,她在90歲後第一次拿起畫筆,竟然從此愛上揮灑色彩的感覺,每天作畫不間斷。整個人不僅有精神,連尿失禁、失眠都改善,頭髮也變黑了!

颱風過境前的午後,詩人焦桐的母親、93歲(2024年)的素人畫家陳錦釘坐著輪椅,在小女兒和外籍看護陪同下,來到大安森林公園。

話不多的她,興味盎然地看著水池裡的烏龜和小魚,有時則抬頭望樹,在步道間穿梭1個多小時也不喊累。陳錦釘的女兒說,媽媽向來喜歡接觸大自然,從前甚至會獨自跑去住家附近的公園,對著大樹唱歌、說話。而當媽媽開始作畫後,這些景緻,也成了畫筆下的繽紛世界。

「無(bô)啦,我都黑白畫的啦!」被問到畫作時,陳錦釘總是害羞地回應。

女兒表示,陳錦釘小時候沒機會讀書、學識字,後來又中風長達40年,身體虛弱、右手癱瘓無力。不過約4年前,在女兒鼓勵之下,陳錦釘以左手拿起畫筆,從此就捨不得放下,至今已累積近700幅畫作。

2024年夏天,孩子們幫陳錦釘舉辦了個人畫展,陳列出這段時間的作品。而她的精神也感染了下一代,像是兒子焦桐,就將這段過程寫成詩作〈阿母畫圖〉:「阿母90歲開始用蠟筆畫圖,用伊的左手導演9歲的世界──囡仔時陣,牽袂牢的那隻水牛嘛行來,參加森林舞會鬥鬧熱。」

第一次畫水彩就毫不猶豫 每天繪畫不間斷

陳錦釘第一次拿起畫筆時,年紀約90歲。而且那時,她已中風約40年,右手、腳行動不便。

女兒回憶,當時,她將陳錦釘接來同住。為了讓媽媽的生活過得更豐盛一些,她找了許多事讓媽媽嘗試,例如,鼓勵她唱歌、練習用右手寫字等。「她沒讀過書,也不識字,尤其中風之後,再也沒有拿過筆,也沒辦法用筷子。」為了讓媽媽練字,她甚至去找了小學生的習字範本,讓媽媽練習寫自己的名字。

半年後,女兒突發奇想:何不讓媽媽嘗試繪畫?

她先拿了幾張紙讓媽媽隨意塗鴉,發現媽媽並不排斥。剛好又有位朋友是留法繪畫老師,因此便邀請朋友來家裡教媽媽畫畫。沒想到,第一堂課,媽媽就用水彩畫出一幅過年桌花。用色鮮明,色彩掌握也渾然天成。

「老師當場說:『我從來沒有教過一個學生,跟阿嬤一樣下筆這麼不猶豫。』」女兒笑說:「別人上1堂課,畫1幅畫,她1堂課就畫了2幅。」(相關閱讀:步行數據取代早安圖,75歲媽初跑馬拉松就分組冠軍!當父母年老腦袋僵化了,如何陪他重啟人生的更多第一次?)

陳錦釘的第一幅畫作。(圖片來源:陳錦釘)

陳錦釘的第一幅畫作。(圖片來源:陳錦釘)

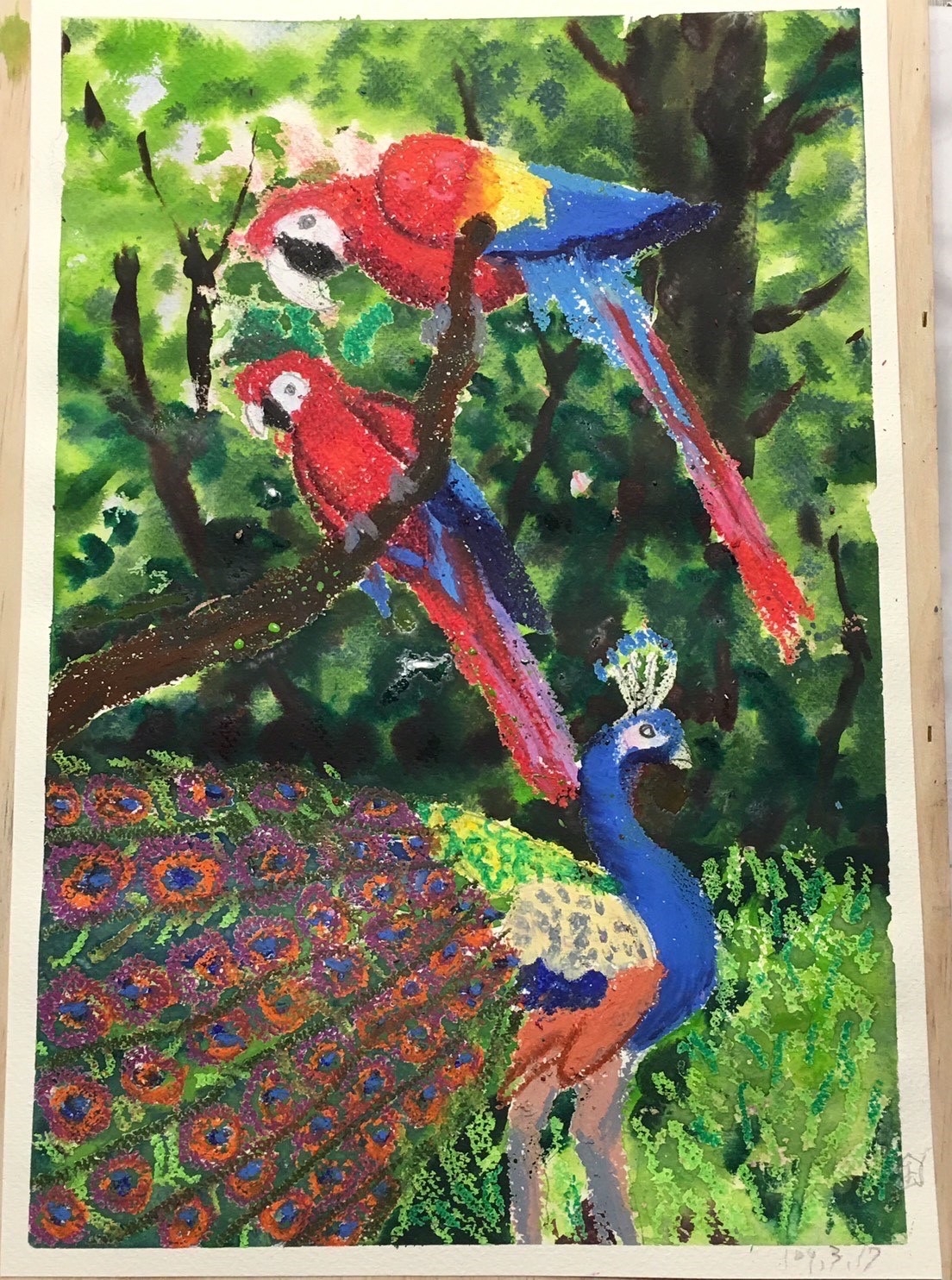

後來,每隔1~2個禮拜,老師便會來家裡帶著陳錦釘畫畫。老師沒來時,她也每天認真練習,只要是手邊看得到的素材,都是她臨摹的範本。她對媒材來者不拒,蠟筆、水彩、色鉛筆等都是常用的工具。繪畫時,最喜歡使用能呈現大自然景色的綠色和藍色。「我每個月會去圖書館借繪本讓她畫,她看到包裝紙、餅乾盒、郵票……只要覺得可以,她就會畫。」女兒說。

陳錦釘對於繪畫的天分和熱愛,也讓子女們驚訝。

媳婦看她喜歡繪畫,送了她一本陳澄波的畫冊,陳錦釘便以色鉛筆在自己的素描本上臨摹。相較於一般人繪畫前會先思考整體構圖,陳錦釘卻全憑直覺。「她直接從左邊的一根電線桿開始畫,一直畫到右邊。我嫂嫂說,她看了當場起雞皮疙瘩。」女兒笑說。

從2020年2月2日第一次拿起畫筆後,陳錦釘就像著了迷一樣埋頭畫畫,一天連續繪畫6~7小時,甚至畫到肌肉受傷,得去治療和復健。後來,子女為了她的健康著想,規定她每天只能在早上畫畫,不能一次畫太久。

「這段時間,除了她有陣子生病起不了床,她每天早上都畫畫,沒有間斷。」女兒將陳錦釘削下的色鉛筆屑收集起來,裝成兩大瓶,記錄下媽媽努力的痕跡。

陳錦釘每天繪畫不間斷。(圖片來源:陳錦釘)

陳錦釘每天繪畫不間斷。(圖片來源:陳錦釘)

這輩子吃太多苦 愛上繪畫後尿失禁、失眠都改善了

陳錦釘從小就去田裡務農,種植番薯、花生。長大一些後,則去幫忙顧雜貨店,從沒機會讀書識字。

「她這輩子吃太多苦了,」女兒感嘆:「不過,她開始畫畫以後,我覺得她放下了過去的苦難,心思很單純。神情專注,好像在靜坐一樣,進入忘我的境界。」

繪畫,意外成為療癒陳錦釘身心的方式。

開始畫畫後,家人發現,陳錦釘的慢性病也獲得改善。原本尿失禁嚴重,一天需要多次更換衣物,但現在,她可以整天在外面活動,連睡覺時也不用穿紙尿褲。另外,她本來需要靠安眠藥才能好好睡覺,這幾年下來,不需要藥物也能一夜好眠。女兒也觀察到,陳錦釘的頭髮越來越黑了。

開畫展時,焦桐有幾位高中同學來到現場。相隔幾十年未見,同學們卻說,和從前相比,媽媽簡直變了一個人。

「我覺得,這是因為她現在是放鬆的,沒有煩惱、焦慮,該起床時就起床,該睡覺時睡覺,生活很規律。」女兒說。(相關閱讀:74歲還要賺錢、照顧沒血緣96歲媽媽,其實很幸運!葉桑:有母親每天陪我,有喜歡的事可投入,夕陽無限好)

陳錦釘在個人畫展現場留影。(圖片來源:陳錦釘)

陳錦釘在個人畫展現場留影。(圖片來源:陳錦釘)

陳錦釘的繪畫用色鮮明大膽。(圖片來源:陳錦釘)

陳錦釘的繪畫用色鮮明大膽。(圖片來源:陳錦釘)

了解高齡父母的需求 找到能讓他們開心的事

陳錦釘的改變,必須歸功於子女的用心。她的女兒為專業心理諮商背景,很能同理媽媽,互動時,態度也溫柔有耐心。

許多人想帶高齡父母社交、參加不同活動,但卻發現長輩總是意興闌珊,不願意配合。久而久之,子女也會因此感到挫敗。這一點,女兒很有共感。(相關閱讀:照顧年邁父母,是理解他們的最佳時機!別等到成年孤兒階段才懂:光是父母活著,就是很大安慰)

「我們可以多試,先找到能讓長輩開心的事。」女兒認為,長輩之所以不肯嘗試,很可能是因為內心有未竟事物還沒解決,所以快樂不起來。子女如果不先理解父母,一味勉強,雙方都不會好受。

「比方說,有些長輩很節儉,捨不得花錢。如果我們叫他去做一些活動,那只是我們一廂情願,但並沒有了解長輩的需求。」她建議,子女若能多和父母說話、理解對方,將父母的心結打開,便有機會邀請他們去做不同的活動。

當然,會讓長輩開心的事情也因人而異。「對一些長輩來說,你只要回家陪他說話,或是吃飯、下棋,他就很開心了。」女兒笑說,平時在家吃飯時,她會好好擺盤、播放音樂,再點上蠟燭,讓媽媽感覺就像在餐廳裡用餐。「你讓她覺得好玩,她的心情自然也會轉變,很多問題就會解決了。」

照顧高齡父母,子女絕對不輕鬆。不過,若能找對方法,一切可以事半功倍,雙方的關係也更融洽。畢竟,這些努力,都是為了彼此。「媽媽吃了那麼多苦,現在,我要盡我所能寵愛她。」女兒微笑道。