編按:孩子離家後,王貴梅面臨空巢期,2口之家成1口之家,雖然自由,但不想出門的時候,可能一整天都找不到說話的人。不過,6年前,王貴梅的家意外成了失智者的照顧服務據點,白天生活雖然受到限制,作息卻變得規律,而且在家就能與人互動。如今68歲的她建議,獨居者試著改變自己,讓家成為共享空間,例如開私廚或民宿,好處會大於壞處。

當家中人口減少,房子是否也該賣大換小?或許,你可以考慮把家變成與人分享的空間。

68歲(2024年)的王貴梅,從事空間設計多年,也在大學擔任講師。10年前與好友在社區成立了社團法人台灣左鄰右舍關懷與照護協會,從事共助共學共老社區營造的推動。從明新科大退休後,她開始擔任協會執行長,但可在家工作,不一定要出門。

王貴梅住在桃園楊梅二重溪大金山一帶、半開放式的山城社區。她住的房子順著山勢一層層往上建造,形成公寓式梯樓,她家在5樓,那是公寓頂樓,面積約20坪,還有10坪大露台。

幸運的是,因地勢關係,5樓正好貼近更高處的另一條路面,從那條路進入,房子好像位在地面樓。不必爬樓梯,就能沐浴在陽光下,毫無遮蔽地飽覽山城美景,王貴梅很感恩。

王貴梅家位於山城5樓,但從更高處的臨街那面看,房子又好像位於一樓,九份、北投也常見這類房子。(圖片來源:影巷26號攝)

王貴梅家位於山城5樓,但從更高處的臨街那面看,房子又好像位於一樓,九份、北投也常見這類房子。(圖片來源:影巷26號攝)

22年前,為了讓孩子居有定所,王貴梅買下這間房子。幾年後,孩子長大了,外出求學、就業,留在美國工作,這個2層樓的山中小屋就由王貴梅獨居。

從2口之家到1口之家,生活很自由,可是不出門的日子,連閒聊的人也沒有,3餐也不一定按時吃,不忙的時候,雖可盡情追劇,但追久了,也不免兩眼發痠,腦殼發脹。

不過,這樣的情形,在6年前有了轉變。

當時,王貴梅服務的協會向政府申請失智據點,並找好承租空間,但流程跑了很久,好不容易跑完,對方已然改變心意,不願出租。

臨時要找到合適的空間委實不易,陰錯陽差之下,王貴梅決定開放自家樓下的公共空間,當成失智者的照顧據點,不僅意外多了一筆小小的租金收入,生活也變得更加規律。

現在,每週一到週五,早上8點半到4點,王貴梅家中樓下會有10位失智等級介於極輕微到中度、有行為能力的長者在此活動,她自己則在樓上辦公。

王貴梅說:「22年前設計這個房子,沒想到現在會成為失智據點。」

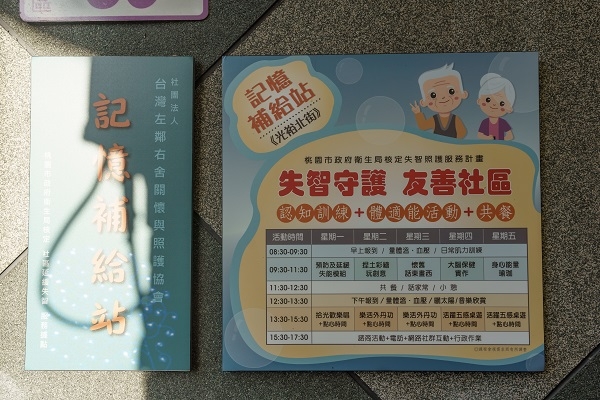

王貴梅的家意外成為失智照顧據點,門前張貼相關資訊。(圖片來源:影巷26號攝)

王貴梅的家意外成為失智照顧據點,門前張貼相關資訊。(圖片來源:影巷26號攝)

自動冷熱飲水機 是老後最實用的設備

這個2層樓的房子,樓下是公共空間,有廚房、客廳、餐廳、書房和陽台,但空間具穿透性,一眼望去就能看到每個區域,客廳再以一塊大羊毛地毯界定出工作區,供白天照顧據點的同仁辦公。王貴梅說:「空間要流暢,不要有太多隔間。」

房子雖然不大,看著卻很開闊,訣竅在於運用窗景製造延伸感。做設計的時候,王貴梅會抓住外面的景,在室內框出一幅畫,借此手法提升空間品質,達到內外合一的效果。

去掉非結構性的隔間牆後,樓下公共區域的空間有了穿透感。(圖片來源:影巷26號攝)

去掉非結構性的隔間牆後,樓下公共區域的空間有了穿透感。(圖片來源:影巷26號攝)

客廳是開放式空間,王貴梅用大地毯界定出辦公區。(圖片來源:影巷26號攝)

客廳是開放式空間,王貴梅用大地毯界定出辦公區。(圖片來源:影巷26號攝)

王貴梅運用窗外景色在客廳框出一幅畫,並使空間具有延伸感。(圖片來源:影巷26號攝)

王貴梅運用窗外景色在客廳框出一幅畫,並使空間具有延伸感。(圖片來源:影巷26號攝)

王貴梅家中的景色之一,即是客廳面向陽台的窗戶。陽台上,王貴梅種了好幾盆多肉植物,有唐印、珊瑚大戟、龍舌蘭等,照她的話說,這些植物是「天養的」,不太需要照顧,就能長得很好。陽台外,有大片樹景,凹陷處有小溪流經山谷,雖看不到小溪,但起伏的綠意別具生氣。

走出客廳站在大陽台上,放眼望去進是綠意。(圖片來源:影巷26號攝)

走出客廳站在大陽台上,放眼望去進是綠意。(圖片來源:影巷26號攝)

客廳旁邊2坪不到的開放式廚房,讓王貴梅一個人能活得很好,聖誕節開派對的時候,在小廚房煮20~30人份的餐點也不成問題,還能烤出美味的火雞大餐和披薩。王貴梅說:「我的廚房小小的,但什麼都有,幾乎不用移動,就能使用瓦斯爐、烤箱、水龍頭、冰箱。這是小廚房的好處。」

廚房裡,還裝了一個接上自來水管的自動冷熱飲水機,王貴梅建議獨居的人添購此一設備。因為,上了年紀後,燒開水既麻煩又容易出意外,有了自動冷熱飲水機,需要熱水的時候,只要轉開就好。

唯一讓王貴梅不滿意的,是冰箱稍微小了些。她說:「年紀大了以後,不喜歡上街,但現在冰箱的位置太小、被櫥櫃牆卡死了,很難擴大。」

小廚房的石英磚地板上,鋪了一塊180公分乘80公分的地毯止滑,還可防止碗盤摔破。

王貴梅說:「以前瓷器一掉下去,碰到石英磚就碎了,現在有了地毯比較不易碎。」她強調,地毯不能買太輕薄的,也不能買太小的,底部需止滑,邊角也可以加強固定,才不會被絆倒。

廚房左側的櫃子,界定出客廳和開放式廚房的區域。櫃子旁邊的椅子,本來是楊梅當地醫院淘汰的木椅,材質還很好,只是有些老舊木黃色,王貴梅將其重新打磨,混合油漆、壓克力和油畫顏料,重新塗上顏色。她說:「這樣每張椅子有不同彩妝,比較有特色。」

王貴梅將舊木椅重新打磨,妝點不同顏色。(圖片來源:影巷26號攝)

王貴梅將舊木椅重新打磨,妝點不同顏色。(圖片來源:影巷26號攝)

小廚房讓王貴梅幾乎不必走動,就能開冰箱、煮食、洗碗,大地毯則可防滑、防碗盤摔碎。(圖片來源:影巷26號攝)

小廚房讓王貴梅幾乎不必走動,就能開冰箱、煮食、洗碗,大地毯則可防滑、防碗盤摔碎。(圖片來源:影巷26號攝)

除了廚房,王貴梅也在浴室鋪地毯,她說:「浴室乾濕分離,從濕區跨到乾區,有塊大地毯,不容易滑倒。」不過,浴室的地毯就不必買羊毛的,可至Costco、IKEA添購。

樓上則是私領域,有主臥、次臥和浴室,以前王貴梅住主臥,兒子住次臥,兒子到美國工作後,次臥空了出來,白天樓下租給照顧據點,樓下書房不能用,王貴梅就在樓上的次臥工作。

次臥旁邊是浴室,本來裝了浴缸,擔心滑倒,已經打掉,改為淋浴空間,使用有框的玻璃拉門,方便進出外,也做到乾濕分離。

浴室隔壁是洗衣、曬衣房,房間小小,卻有個大大的面西窗戶。洗澡後,衣服直接拿到隔壁,洗好直接曬,不用再走一段路到陽台,王貴梅認為這個設計超級方便,很適合老後的家。她提醒:「曬衣房一定要有大窗戶引進足夠光線,而且最好是面西,下午西曬太陽很烈,衣服才會快乾,天氣夠好時還常常會有酥酥的太陽味;陰雨天氣時,小房間也可以很有效率地用除濕或電暖器烘乾衣服。」

白天的家成為失智照顧據點 不必出門就能與人互動

無論樓上或樓下,王貴梅都盡可能地想辦法引進自然採光,因為她認為房子有自然採光不是只為了明亮,還把外面天氣變化的光影帶到室內,讓空間有生氣、有變化,這樣才不會把自己悶在裡面,有憂鬱症還搞不清楚。

以前自己住,一樓公共空間她甚至沒裝窗簾,因為她希望早上起床一下樓,就能看到樹在動、雲在走。後來,家成為失智照顧據點,有些長者畏光,才裝了窗簾。為了盡量放大空間,原本放在客廳的古董櫃、老茶桌也撤走,並加裝兩台電視供上課使用。

王貴梅說:「我有我的生活習慣,所以剛開始始想到如何與那麼多人共用一個空間很擔心。」想不到,試著調整自己一段時間之後,她發現這些限制竟然變成每天早上起床的動力。

因為共用廚房,王貴梅必須早早起床吃早餐、收拾環境,所以以前可以睡到10點才起床,現在7點就要起來;以前可以一天洗一次碗,現在要順手把東西整理好;以前想熬夜就熬夜,現在必須晚上11點睡,隔天早上才起得來。

到了週末,王貴梅會告訴自己:「可以放假了。」這時候,她可能會稍微熬夜,或者約朋友到家裡,週日晚上又恢復規律的作息,開始一週的循環。

選擇與人生活,勢必得改變習慣相互配合,雖帶來一些限制,卻也有意想不到的好處。

例如,下樓喝水、吃飯的時候,王貴梅免不了和長者寒暄幾句。她說:「不用出門找朋友,就能跟很多人互動。」(相關閱讀:單身老後,如何在社區找到支持系統?陳沅蓀:修理小家電、社區團購,走出家門就有朋友心情好)中午長者訂餐,王貴梅也跟著訂,吃飯不再不定時。王貴梅有空時也會參其它據點活動,長輩上課做運動,她也跟著參加。

既然是共用空間,家中環境免不了受影響,但因為理解失智者的行為是無心之過,王貴梅學會坦然接納。

例如,家中餐廳放了好幾幅畫,一位失智者添了一筆,王貴梅會想:「沒關係,我再多補幾筆。」

失智者躁動的時候,王貴梅會請他們餵烏龜,藉此轉移注意力。結果,有一位失智者堅持餵烏龜吃白米飯,王貴梅會想:「沒關係,等一下再幫烏龜換水。」

失智者看到庭院的盆栽,以為是雜草,在裡面塞了一團衛生紙,王貴梅會想:「沒關係,撿起來就好。」

長者進門時,常常扶著門邊牆壁,日子一久,牆壁就髒了。王貴梅乾脆把汙漬和顏料混合,漆出一面藝術牆。

進門的牆壁被手摸髒了,王貴梅乾脆創作出一面藝術牆。(圖片來源:影巷26號攝)

進門的牆壁被手摸髒了,王貴梅乾脆創作出一面藝術牆。(圖片來源:影巷26號攝)

家中養烏龜,失智者躁動的時候,可以餵烏龜轉移注意力。(圖片來源:影巷26號攝)

家中養烏龜,失智者躁動的時候,可以餵烏龜轉移注意力。(圖片來源:影巷26號攝)

老後的家 要有可散步的空間

家成為失智社區服務據點,長時間、近距離和長者相處,也讓王貴梅對於老後的家如何住得安全有更切身的體會。

在王貴梅家,每一把椅子都很厚重,因為她發現,上了年紀的人,累的時候會往後靠著椅背,如果椅子太輕,整個人可能往後翻。

此外,長者快跌倒的時候,反射動作是抓旁邊的傢俱,如果傢俱太輕,也很容易跌倒。

按照房子的原始格局,客廳本來是長方型,王貴梅在不影響結構的前提下,將隔間打通,使空間變得開闊。沒想到,如今家成了失智據點,她發現家中有個可以遊走的空間,對長輩來說真的很重要。

「我發現長輩有時候會想走一走,也有人是走到停不下來。」王貴梅說,這個空間不一定要很大,但要有個迴廊,不妨把傢俱放在中間,讓長者可以繞著一直走。

總結與人共享空間的經驗,王貴梅認為好處多於壞處。她說:「不一定要租給照顧據點,也可以開民宿、私廚,或者做預約制無菜單料理,重點是想辦法與人共用空間。」