文/顏理謙 攝影/日常散步.李盈靜 內文圖片/鄭秋豫提供 場地協力/田野咖啡 責任編輯/王美珍、陳莞欣

編按:當摯愛的另一半失智了,該怎麼辦?前中央研究院語言學研究所所長、74歲(2024年)的鄭秋豫與年長6歲、同樣擔任學者的先生相知相守,最愛一起喝咖啡、分享生活。沒想到先生罹患失智症,只換來對方空洞的眼神與生活失序、甚至隨處便溺。她提早離開研究生活,每天光為了哄先生洗澡、吃藥就心力交瘁,自己也得憂鬱症,最後決定將先生送到機構照顧。這段煎熬的日子裡,她如何堅強自己,迎接提早到來的「獨老」?

事後回想,鄭秋豫發現,一切都是有徵兆的。

那時,鄭秋豫還是中研院語言學研究所所長。某天上班,先生說想搭便車去理髮,兩人於是一起出門。到了中研院門口,先生下了車。正當鄭秋豫準備目送他離去,先生的舉動卻讓她困惑不已。「他應該要過研究院路二段的馬路,怎麼沒過,反而走回頭呢?」

趕著開會的她沒時間多想,只是那一整天,先生都沒接手機。晚上回家後,她問:「你不是要理髮嗎?怎麼走掉了?」先生卻反駁:「我哪有要理髮?今天早上要去看心臟科,都是你把我帶到那裡。」

後來,兩人幾次跟朋友出國。可是每到一個新地方,先生都說「這裡來過了」。此外,先生原本方向感極佳,外出都由他帶路,但兩人卻怎麼也走不到旅館。「最後我覺得不對了,提議搭地鐵。一到地鐵站才發現,我們反方向走好幾站了。」

連哄帶騙之下,她帶著先生去醫院檢查,證實是失智症。

「我沒有詫異,但卻害怕。」婆婆和先生的三個兄弟都已確診失智症,先生的病,她並不特別意外。只是,接下來的照顧過程還是讓她身心俱疲,甚至得了憂鬱症。(相關閱讀:心情低落、聽力變差⋯都是失智危險因子!健腦守則「4護+6養」活化腦力、延緩神經退化)

先生病況走下坡連內褲都不願換 自己失眠得了憂鬱症

74歲(2024年)的鄭秋豫一輩子投身語言學研究,學術成就傲人,國際獲獎無數。然而回到家裡,她仍是傳統女子,天天洗手作羹湯。長她6歲的先生病了,也由她一肩扛起照顧責任。

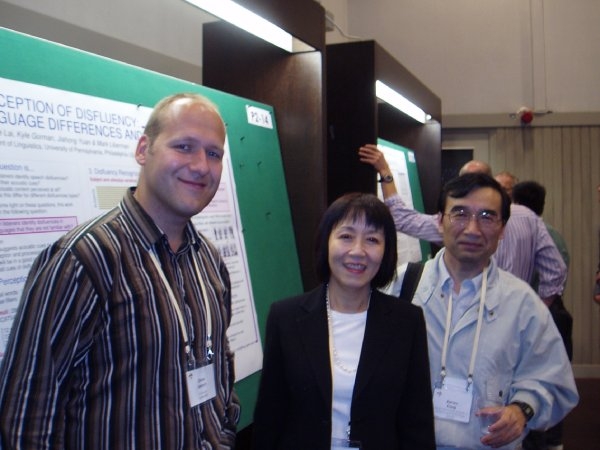

鄭秋豫(中)是享譽國際的語言學學者,曾任中研院語言所所長。原本在學術生涯擁有一片天的她,因為照顧先生而提早退休。

鄭秋豫(中)是享譽國際的語言學學者,曾任中研院語言所所長。原本在學術生涯擁有一片天的她,因為照顧先生而提早退休。

只是,在職場上傑出獨立、總是被稱為「鋼鐵人」的她,很快就發現自己無法負荷。「那時我68歲,照顧了一年多,我就想,不知道自己還能撐多久。」她感嘆:「他的狀況越來越壞,就算你願意付出體力和精神,問題也不會迎刃而解。」

鄭秋豫的困境,和許多失智症家庭類似。

她曾為了安撫先生,在38度盛夏外出散步,但ㄧ走回家門口,先生又說:「我們去散步!」後來整整走了3次才肯進家門。先生身上的衣服,穿了好幾天也不肯脫下來,更不願意換內褲。「想幫他換,他就說:你想幹嘛?」最後只得請外傭幫忙抓住他,鄭秋豫火速拿剪刀把內褲剪破,再換新內褲。

更別提每個緊張的夜晚,有時,先生會不停搬動家中碗盤,有時則嚷嚷要散步。擔心先生半夜跑出門,鄭秋豫只能提心吊膽注意他的動靜,兩、三小時就驚醒一次,到最後,根本夜夜不能成眠。

「我一輩子都是超前佈署,每件事做得好好的。但你發現,不管你怎麼佈署都沒有用。每天起床,都不知道自己要面對什麼……」看著先生的變化,她傷心又孤單。「我先生人還在,心已去,這是提早到來的『獨老』。我跟女兒說,媽媽沒有伴,不能跟爸爸講話了。」

照顧4年多,她整日活在焦慮之中,瘦了將近10公斤,更罹患失眠、腸躁症和輕度憂鬱症。最後,在老同事和遠在美國工作的女兒勸說之下,終於忍痛把先生送到機構,接受專業照顧。(相關閱讀:媽媽都生病了,你還往外跑?別理會風涼話!照顧者不耗盡自己的6個原則)

鄭秋豫和先生感情很好,先生病後,也讓她特別痛苦。

鄭秋豫和先生感情很好,先生病後,也讓她特別痛苦。

當先生住進機構的心態調適: 我不要當那個挑毛病的人,也要學著一個人生活

先生進入機構後,鄭秋豫總算能面對自己的身心狀況。她鼓起勇氣前往精神科看診,規律服藥、回診,半年後,症狀便獲得控制,長期困擾她的腸躁症也好轉了。

只是,結婚44年來,從來沒有獨居經驗的她,得開始學著過一個人的生活。她慢慢與朋友恢復聯絡,在朋友邀約下開始運動,也安排自己每天的行程。

現在,她每週一下午練習唱歌,週二到機構探望先生,週四白天上銀髮體適能、晚上參加社區的台語卡拉OK課程。她笑道:「我不會講台語,但我是這方面的專家,模仿發音難不倒我。老師都說我唱得字正腔圓!」談到專業,照顧者鄭秋豫又變回久違的學者鄭秋豫。

轉換照顧身分,則是另一種學習。

有些人不放心將家人託付給機構,擔心得不到完善照顧,但鄭秋豫認為,學著當「協同照顧者」,與機構建立互相信賴的關係很重要。而這個經驗來自於她的母親。「母親過世前在安養院住了19年,我們三姊妹常去探望,跟機構互動很好。」(相關閱讀:住進安養機構不等於被遺棄!失智奶奶搬進養護機構,子女輪班探望,人生到最後都不寂寞)

先生剛進機構時,工作人員幾乎每天傳照片和影片,讓她知道先生的狀況。隨著先生逐漸適應,頻率也降低了。「但我也不會要求。我知道他們的工作很辛苦,不要加重他們的壓力。只要約略知道我先生每天的作息就好。」

每週探望先生時,她會看看先生的指甲剪了沒、鬍子刮了沒。「大多數時候,他的鬍子刮了、手指甲也剪了。如果腳指甲還沒剪,我就幫他剪一剪。我們配合機構就好。」她微笑:「他們怕我先生著涼,幫他穿薄長袖。有時,我會伸手進去,輕輕摸他。他的頭髮剪得很短、乾乾淨淨,照顧得很好。」

鄭秋豫說,當家人住在機構,沒消息就是好消息。

「有陣子,社工說有人確診,要我先別過去。我也不要多問是幾個人確診?離先生的房間多遠?你要相信這些人是專業的,有自己的SOP。」她說:「平常都是他們照顧我先生,我不要做那個挑毛病的人。」

先生還在家時,鄭秋豫常和他外出散步,一起坐在公園長椅上。

先生還在家時,鄭秋豫常和他外出散步,一起坐在公園長椅上。

人生終究是一個人 和女兒學獨自吃飯、獨點一杯紅酒

其實,人生這條路不論怎麼走,終究會是一個人。鄭秋豫笑說,如何獨活,她還要跟40+的女兒學習。「她一再告訴我,自己單身,但是生活很充實、快樂。」

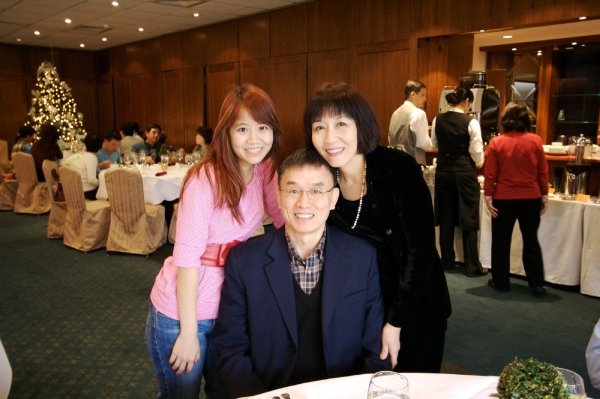

鄭秋豫一家在先生生病前的合照。女兒(左)如今常教她如何一個人好好生活。

鄭秋豫一家在先生生病前的合照。女兒(左)如今常教她如何一個人好好生活。

之前,女兒回台相聚,某天傍晚告訴鄭秋豫,自己要一個人去永康街逛逛。幾個小時後,鄭秋豫收到女兒的LINE。「她說:『媽,我發現一家很可愛的小餐館,進來點了餐,還叫了一杯紅酒。』」

鄭秋豫回想,自己27歲就結婚,成為人妻、人母,而且當年留學生活匱乏,從來捨不得一個人去餐廳吃飯、喝酒,好好享受。

「我跟女兒說:媽媽好笨啊,這件事都沒做過!但我女兒說:媽媽,這是可以學的。」

鄭秋豫一邊說,一邊笑,眼神有驕傲,也有嚮往。

相關閱讀:鄭秋豫著,《你忘了全世界,但我記得你:一位語言學學者與她失智、失語的摯愛丈夫》,寶瓶文化出版