文/朱育臻 圖/Shutterstock 責任編輯/吳丹華、陳莞欣

編按:當心臟停止經急救復甦後,考量病人的生命週期、經濟情況,以及家屬對未來照護方式的期望和價值觀,醫療團隊會考慮不同的醫療決策,如長期照護、撤除維生系統以及器官捐贈,而這3種決策有哪些優缺點,後續又有哪些影響?一張表看懂。

當病人在醫院外或院內心臟停止跳動後,經急救成功,使血液再次循環,心臟再次跳動,這種情況下的生存率大約是9%。然而,經歷這樣的急救後,神經系統的恢復卻相對較低,僅為2%左右。為了提升患者的生存率和改善神經預後,醫療界引入了目標溫控的概念,即在急救後將患者的體溫維持在特定範圍內,以降低腦部對氧的需求,抑制神經細胞的死亡。

目標溫控是透過使用特殊儀器,使患者的體溫在33~36.5℃之間保持24小時。這有助於減少腦部的氧需求,降低細胞代謝速率,防止神經細胞死亡,提高患者的存活率,並促進神經系統的恢復。

儘管目標溫控可以提升患者的存活率,但部分患者可能仍會面臨認知功能缺陷,生活不能自理的問題。因此,在患者家屬的參與和討論下,醫療團隊會考慮不同的醫療選擇,包括長期照護、撤除維生系統以及器官捐贈。這需要考慮各種因素,如病人的生命週期、經濟情況,以及家屬對未來照護方式的期望和價值觀。

這裡有3個醫療選擇,我們來看看它們是什麼:

1. 長期照護

情境:當病患在經歷心跳停止後,經過急救並且生命徵象穩定,但可能無法恢復正常神經功能,導致中度至中重度的功能障礙,無法自立生活。

建議:醫師可能會建議執行氣切手術,然後可以選擇轉到最近的呼吸照護中心或者在家接受長期照護。(相關閱讀:拒絕讓爸爸氣切,就是不理性放棄病人嗎?善終,需要良好的醫病溝通)

注意:長期照護對於日常生活活動和認知功能有一定的影響,需要考慮患者的生活能力。

2. 撤除維生系統

情境:當醫師確定病患的病情無法治癒,且會進入無法避免的末期階段時,家屬可以考慮撤除人工呼吸器等維生系統。

程序:這需要家庭會議,醫療團隊和家屬共同參與,並且經過完整的病情說明後,家屬可以決定撤除維生醫療的時間。

考量:這是基於安寧緩和醫療條例的規定,目的是減輕末期病人的痛苦。

3. 器官捐贈

情境:當病人被確診為腦死時,意味著腦部功能完全喪失,而且無法恢復。這時家屬可以考慮器官捐贈。

過程:家屬了解病人的病情已經走向不可逆的狀態,並同意無償捐贈適合的器官給需要的病患。

重要:器官捐贈是一個新的開始,可以拯救其他病患的生命。家屬擁有充分的選擇權,可以選擇是否捐贈器官。(相關閱讀:生命的結束是助人的開始!外科醫師蘇上豪:肉體只是副皮囊,你的選擇賦予了它價值)

整個過程需要醫療團隊和家屬的共同努力,透過細心的討論和考慮,達成最適合患者的醫療決策,以確保患者獲得最好的照護。

急救後的病患 要如何選擇後續的醫療照護?

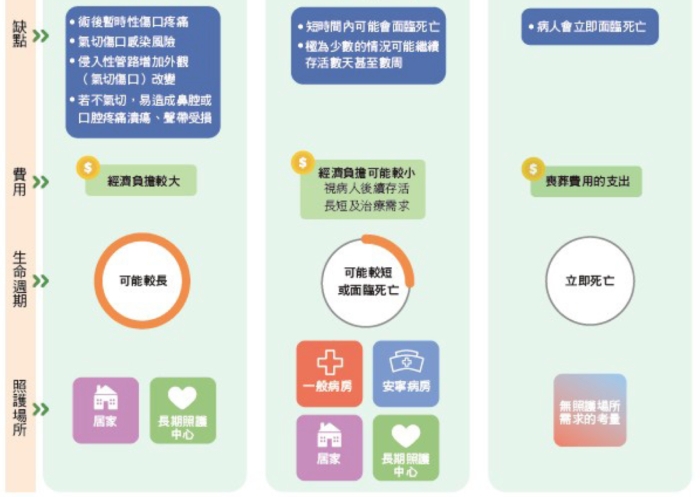

*由於上圖較不易閱讀,《50+》整理成以下表格,建議使用桌機或平板閱讀。

| 長期照護 | 撤除維生系統 | 器官捐贈 | |

要做 | ・家屬可以簽署手術同意書、病人接受氣管造口術 ・後續病人日常生活皆須專人協助 | ・由家屬簽同意書,審查通過後醫療人員將移除病人的氣管內管。維持病人基本生理需求及其舒適、減輕疼痛 | ・家屬簽署捐贈同意書通知移植團隊小組待命 ・醫師仍會持續救治病人直到確認病人無法回復生命 |

| 優點 | ・病人的存活時間延長 ・家屬有更多時間陪伴病人 ・若不氣切,則免除氣切手術之風險 ・在長期照護下,病人呼吸較不費力、更換管線容易,並可減少長期使用氣管內管之併發症 | ・醫療團隊將提供緩和舒適治療 ・不需要再接受任何侵入性的治療 ・減少後續所帶來的不適 | ・遺愛人間 |

| 缺點 | ・術後暫時性傷口疼痛 ・氣切傷口感染風險 ・侵入性管路增加外觀(氣切傷口)改變 ・若不氣切,易造成鼻腔或口腔疼痛潰瘍、聲帶受損 | ・短時間內可能會面臨死亡 ・極為少數的情況可能繼續存活數天甚至數週 | ・病人會立即面臨死亡 |

| 費用 | 經濟負擔較大 | 經濟負擔可能較小(視病人後續存活長短及治療需求) | 喪葬費用的支出 |

| 生命週期 | 可能較長 | 可能較短或面臨死亡 | 立即死亡 |

| 照護場所 | 居家/長期照護中心 | 一般病房/安寧病房/居家/長期照護中心 | 無照護場所需求的考量 |

(本文轉載自《臺大醫院健康電子報》198期,原文標題為〈生命的抉擇:面對急救復甦後的醫療決策,你我共同關心〉,作者為護理部護理長)