文/陳莞欣 圖/Shutterstock 責任編輯/王美珍

編按:生死關頭,如何做出重要的醫療決定?對一般人而言,醫療決策涉及大量專業知識,怎麼做比較好,常是醫師說了算。然而,醫病之間存在著認知落差、未經充分討論後的決策,可能會導致後續的衝突與後悔。醫師和病人如何共享資訊,做出對當事人最好的醫療決策?

「我一直覺得,自己是奮戰到最後一刻。」談起爸爸無預警倒下到離世的過程,Regina有感而發地說。

6年前,59歲的爸爸發生出血性腦中風,緊急送急診開刀,並插入氣管內管使用呼吸器。術後,他從加護病房轉入呼吸照護病房。儘管生命跡象穩定,但昏迷指數始終只有3~4分。住院進入第3週,主治醫師判斷爸爸腦幹受損、短期內無法自主呼吸,建議做氣切手術。

這項建議,讓Regina和家人陷入掙扎。爸爸在昏迷前,看過奶奶中風、臥床,氣切後病況並未好轉,長期依賴呼吸器到人生的最後。他告訴子女,「我以後不要這樣。」Regina曾詢問醫師,爸爸醒來的機率有多高?但醫師也無法預測,只能告訴她:「能不能醒來,要看爸爸自己的狀況跟意識。」

Regina知道,爸爸的腦部已經受損,即使有機會恢復意識,行動和語言能力都會大受影響。若不幸成為植物人,未來10幾年的照顧重擔勢必落在媽媽身上。不論哪一種,都不是爸爸想要的生活。她和家人希望不做氣切,讓爸爸撤除氣管內管,自然善終。但主治醫師強烈反對。

她回憶當時的情境,每次探病,主治醫師總會說服她讓爸爸做氣切,「不然他這樣插著氣管內管很痛苦。」她一再拒絕,口氣也愈來愈急,「我知道他這樣很痛苦,所以我說要拔管,是你們不讓我拔!」雙方僵持不下,約一週後,爸爸便在昏迷中離世。

儘管就結果而言,Regina確實遵從了爸爸的意願。但這次不愉快的醫病溝通經驗,卻留下了後遺症。在那之後的2~3年,她沒辦法再踏入醫院,對醫師說的話也打了折扣。即便到了今日,她仍記得主治醫師的話:「爸爸很強壯,你要給他一個機會。」有時也自我懷疑,「是我不給爸爸機會,害他醒不過來嗎?」

病人要善終,家人更要善生 醫病溝通不好,就不會有好的臨終經驗

Regina這樣的案例,在臨床上並不罕見。醫師和家屬原應同心協力,做出最有利病人的決定。但雙方各有考量,溝通也無法消弭歧見,最終難以達成共識。

投入安寧緩和醫療領域10幾年,奇美醫院緩和醫學科主任謝宛婷看過許多人在緊急時刻,為家人做出艱難的決定。她認為,生命走到終點前,反覆、搖擺都是常態。除了根據醫療專業提供建議,醫者可以更柔軟地同理家屬的煎熬,陪伴他們做出不後悔的決定。

「病人走了,家人應該留下美好的回憶,而不是懊惱當時做得太多或太少。這段不理想的臨終陪伴經驗,會影響他們日後的生活。病人或許有善終,但家屬沒有善生。」謝宛婷說。

只是,這樣的柔軟,在當前的醫療環境並不容易。特別是生死關頭,病人和家屬時常還來不及消化情緒、仔細思考,就必須做出重大的醫療決定。醫療決策又牽涉大量專業知識,讓醫病溝通更為困難。即使對醫師的處置有不同意見,一般人也很難提出更好的作法。

高雄醫學大學附設醫院家醫科及老年醫學科主治醫師陳炳仁,也曾面臨為家中長輩做決定的困難。2010年,失智的陳爺爺因為吞嚥障礙、進食後嗆咳、發生吸入性肺炎而反覆進出醫院。當時醫院的常規處置,是給予抗生素、插上鼻胃管,若呼吸困難就使用呼吸器。陳炳仁判斷,爺爺的整體機能已走下坡,不需再插管,給予低劑量嗎啡控制呼吸困難、讓阿公舒服即可。但主治團隊認為,此舉無異於放棄病人,仍堅持應該插管。

阿公的臨終經驗,讓陳炳仁對醫病關係有了不同的思索。他認同台灣俗諺「先生緣,主人福」的說法,「醫師要願意尊重病人的意願,你才有可能依照自己的意願離開。」

重要醫療決策,怎麼做?從「醫師說了算」到「我們一起決定」

醫病溝通不良,常是後續引發衝突的導火線。馬偕紀念醫院精神醫學部、安寧療護教育示範中心主任方俊凱,長期投入醫護人員溝通技巧訓練工作。他發現在醫療現場,醫師在病情、治療方針的說明和病人接收到的訊息,存在不小的落差。

在他主持的心理腫瘤團體門診,常有癌症病人抱怨做化療、標靶治療的辛苦。若早知道副作用如此不舒服,當初就會做別的選擇。「醫師覺得他該講的都有講,但病人和家屬接收到的訊息卻是『不做就完蛋了』。他們不清楚這些醫療處置對生活品質會造成哪些影響。」

醫師擁有醫療專業知識,病人則有自己偏好的生活方式,如何找出兩者的交集?醫病共享決策(Shared Decision Making,簡稱SDM)提供了一種可能的解方。此觀念最早源於1980年代的美國,台灣則從2015年起由衛福部積極推動。其核心精神,便是以病人的意願為中心。醫師提供資料,清楚說明不同醫療選項的利弊,病人也可表達自身意願,共同做出最好的選擇。

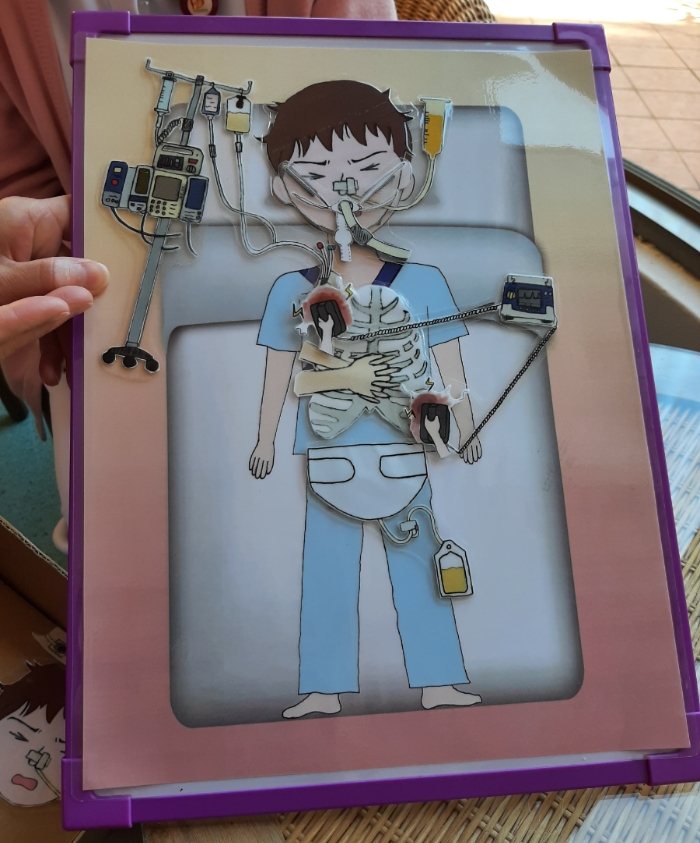

以生命末期急救與否的選擇為例,馬偕紀念醫院護理部副主任李英芬拿出手冊和圖卡,從末期的判定方式開始說明。經過醫病共享決策,病人和家屬會了解實施心肺復甦術的存活率、傷害,急救需要用上哪些管路。手冊也引導病人思考自己的偏好,有人不在意生命長短,只希望活得有尊嚴;有人則不在意插滿管路,認為那是活著的象徵。每個人的價值觀不同,醫療抉擇也就不盡相同。

馬偕紀念醫院護理部自製的SDM圖卡,以生動的視覺說明末期病人若選擇急救,需要用上哪些管路和醫療處置。

有了醫病共享決策,哪種治療方式好,不再是醫師說了算。特別是在病況變化不確定性高、每個選擇各有優劣時,更需要醫病共同討論。曾有位精神科的病人,40多歲時確診癌症第四期,醫師建議化療。治療一段時間後,病人因為化療副作用極度不適,找上方俊凱諮詢。方俊凱回憶,「她沒辦法跟原本的腫瘤科主治醫師談。因為醫師堅持,她就是該繼續做化療。」

其實,病人自己上網查了資料,已經知道乳癌第四期的治療預後,也搞懂不同化療藥物的副作用。方俊凱為她安排參加心理腫瘤團體門診,讓她和其他癌症病友討論,釐清自己的意願。病人最大的期望,就是餘生仍能有品質的生活,最後漂亮地離開。以緩和醫療為主,輔以副作用較小的化療,才是符合她期待的選項。經過溝通,主治醫師最終接受她的提案,不再要求病人拼到底。

方俊凱認為,醫師擁有絕對權威的時代已經過去。在資訊發達的今日,病人隨時能查到和個人病況有關的資料,自然也會提出疑問和看法。醫師一昧強調:「你不懂,我講的才對」,只會讓病人更加不安。「我知道有些醫師很討厭病人google錯誤資訊。但與其罵他亂查,你為何不提供他正確資料?」醫病共享資訊,才能一起做出好的決定。

不只是為評鑑而做 醫病共享決策精神,如何在醫療現場實踐?

醫病共享決策立意良善,但實際在醫療現場,能否真正落實?

醫策會執行長王拔群表示,醫策會承接衛福部醫病共享決策計畫以來,以往每年皆舉辦決策輔助工具(Patient Decision Aid,簡稱PDA,指各種說明病情、醫療選項的工具)競賽,邀請各醫療機構投稿,觀摩優秀作品。此外,進行醫院評鑑時,也將各醫院執行醫病共享決策的成果列為指標。

然而,一位臨床醫師感嘆,SDM雖被納入評鑑的一環,卻並非每位醫師都接受過完整的溝通技巧訓練。少了配套措施,再好的政策都可能流於表面文章。「大家像是軍備競賽,拚命做PDA。有了手冊、圖表,醫師就知道該怎麼講嗎?因為評鑑是看數字,醫院變得很會做文章,但不一定知道SDM背後真正的精神是什麼。」

和信治癌中心醫院緩和醫療科副主任莊永毓也提到,醫師要協助病人要做出好的醫療決策,除了說明醫療知識,也要在情感上支持對方。例如,獲知積極治療結果不如預期時,病人或許會震驚、心情低落,很難立刻接受安寧緩和醫療的提議。

他指出,當前中生代以上的醫師,過往所受的醫學教育很少著墨醫病溝通的技巧。若醫師缺乏傾聽、僅以權威態度說服病人,反而容易造成誤解,讓醫病關係更為緊張。醫師的在職教育應更重視醫病溝通,像是日本腫瘤專科醫師更新執照必修的研習課程,就包含運用角色扮演的病情告知課程。如此一來,才能提升決策品質。

此外,民眾也可提早做功課,縮小醫病之間的認知落差。陳炳仁建議,政府不妨建置資料庫、開發App等提升健康識能的互動平台,讓民眾平時就能認識疾病、了解病程不同階段,各項醫療處置的可能結果與利弊。例如,若重度失智、無法自行吞嚥,插鼻胃管或不插,會發生什麼事?「醫病關係是雙向的,不只醫療單位,病人也要思考並行動。」

知識,會帶來自主的力量。父親過世後幾年,Regina因為懷孕再次踏進醫院。她事前上了不少課程,了解生產過程的風險,也自己做生產計畫書,和醫師討論每項醫療處置的必要性:不要灌腸、剃毛,但考量胎兒安全,還是接受打點滴……。醫師沒有因為她的提議而不悅,也沒有譏諷她「不聽醫師的話就回家生」。雙方透過討論,達到彼此都能接受的共識。

「這一次的醫病關係,我覺得好很多。」Regina笑說。生命的結束和誕生一樣,必須做足應有的準備,才能實現理想中的樣貌。病人不再是一無所知,將一切交給醫師。人生大事,自己做決定!