文/顏理謙 攝影/影巷26號 內文圖片/周慧婷提供

編按:相處的密度,決定了人與人之間的情感濃度。青訪團1987屆團員相識於青春年少,來自不同領域的他們,為了完成海外演出,經歷了2個月難忘的魔鬼訓練。30多年後,他們仍情同家人,在人生道路上彼此扶持、一起成長。(本文出自「50後人生同學會」專題)

有些朋友,可能比家人更像家人。

雖然沒有血緣關係,卻能在徬徨失意時相互扶持;在對方有所成就時,一同慶賀,衷心給予祝福。這樣的朋友,能擁有一個就很難得,但「青訪團」1987屆的團員卻擁有48個這樣的夥伴。他們在漫長的人生旅程中,共享悲歡,參與了彼此的人生歷程,也在淚水中送別親愛的朋友。

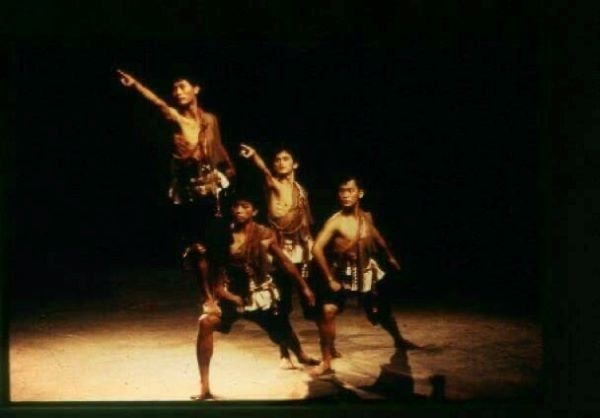

青訪團全名為「中華民國青年友好訪問團」,由教育部主辦、救國團承辦,自1974年起,從各大專院校甄選優秀學生,經由2個月密集培訓後,再分為美東、美西、歐洲3團,以2個月時間前往各地訪問和登台表演。在國際情勢艱困的年代中,這群學生扮演了重要的文化外交角色。

宛如魔鬼訓練營的嚴格培訓歷程,再加上近半年朝夕相處,讓他們培養出深刻的革命情感,30多年後,濃度仍然不減。

「這個過程絕對不是簡單的,非常需要互相合作和信任,所以我們對彼此的理解很深。」歐洲團團員、美食作家吳恩文說:「我們知道,當自己需要對方的時候,對方就會出現。」

當時,這群來自不同背景的大學生因著對文化藝術和國際交流的憧憬參加甄選,多年後,也成為各行各業的佼佼者,在人生道路中彼此牽引、照應。例如,果陀劇場創辦人梁志民、台灣藝術大學表演藝術學院院長曾照薰、台北藝術大學戲劇系副教授張啟豐、台灣航勤董事長韓梁中等都是該屆團員,此外,航空業、金融業、娛樂業、新聞業和醫界等也有青訪團員的蹤影。

每天晨跑5千公尺、練習到凌晨 嚴格訓練培養革命情感

儘管事隔多年,對他們來說,當時的訓練過程依然歷歷在目,清晰彷彿昨日。

「我有時覺得,即使身旁親密的家人、伴侶,都未必能領略團員那種濃得化不開的情感,只因我們共同走過一段大概『全世界其他人』都沒經歷過的歲月。」歐洲團團員、《50+》總顧問周慧婷說。

前期培訓的2個月內,這群大學生幾乎24小時生活在一起。晚上,他們睡在復興高中宿舍,清晨6點起床後,他們得先晨跑5,000公尺,接著就在學校大禮堂學習舞蹈、驗收成果,一路排練到半夜2、3點。除了表演,他們還要學習英文、法文、德文、希臘文等外語,以便與當地民眾交流。「那時候,我們站著都可以睡著!」周慧婷笑說。

嚴格的訓練過程,讓青訪團員培養出深厚的革命情感。

嚴格的訓練過程,讓青訪團員培養出深厚的革命情感。

除了少數學生是舞蹈科班出身,大多數人來自外交、政治、醫學、企管等不同科系,卻得在短期內練好一套90分鐘的舞蹈表演節目。光是熟悉肢體律動,就吃了不少苦頭。而為了建立起團隊精神,教練更嚴厲要求,假如舞碼有一個團員沒過關,所有人都要陪著練習,直到熟練為止。

「長官告訴我們,如果出國前一周驗收沒通過,我們就不去了。」美西團小隊長陳其斡笑說:「幾乎90%以上的人都沒出過國,大家又練得那麼苦,每個人心情都很緊張。」幸好,在密集訓練下,這群大學生最後還是順利達成要求,飛出國門。

談起當年艱苦的訓練和巡迴演出過程,每個團員都興奮地停不下來。

談起當年艱苦的訓練和巡迴演出過程,每個團員都興奮地停不下來。

一起完成人生中許多「第一次」 打開了看世界的眼睛

在封閉的年代裡,這趟旅程也成為開拓眼界的啟蒙之旅。

「第一次坐飛機、第一次吃起司、第一次看到艾菲爾鐵塔……生命中很多的『第一次』發生時,這群人都在你旁邊。」正值青春年華,吸收力和感受力特別強,身邊的夥伴格外重要。吳恩文說:「我們一起打開了看世界的眼睛,有很多共同話題」。

陳其斡也回憶,巡迴演出過程中,美西團曾碰巧和中國舞團住同一間飯店,隨行長官擔心學生們會受到影響,禁止他們與對方接觸。

「但其實我們對他們好奇,他們對我們也很好奇。所以那天晚上,好幾個團員都在我房間聊天,而且兩邊的領隊都不知道!」他頑皮笑說。而這段插曲,後來還意外促成一位中國舞者和台灣女性的姻緣。

團員彼此情同家人,常常不定期聚會,分享生命的每個階段。

團員彼此情同家人,常常不定期聚會,分享生命的每個階段。

陪好友走完人生最後一程 青春歲月永留腦海

相識多年,團員們平時多透過網路群組聯繫,也經常舉辦聚會。當年同屬美西團的曾雅盈和曾照薰甚至因為這份情誼,乾脆住進了同一個社區,當起鄰居。或許是因為相遇在最純真的年紀,只要相聚在一起,時空就會瞬間回到無邪的青春時代。

陳其斡說,只要遇到有團員退休或生日時,他們會特別籌畫祕密活動,像是偷偷跑到對方家中或工作地點慶生,創造驚喜。「大家好像都保持著一顆童稚的心,喜歡互相捉弄。」

聚會憶當年。團員們一時興起,還會比劃一下曾在舞台上演出的舞碼,一起搞笑、回味一番!

聚會憶當年。團員們一時興起,還會比劃一下曾在舞台上演出的舞碼,一起搞笑、回味一番!

在這段情誼裡,有笑,當然也有淚。

2019年5月,一位團員因癌症離世。人生最後一段路,也是這群夥伴陪著走完的。

歐洲團團員鄭耀倫曾任華航機師,退休後經營日文補習班。他回憶,2016年底,他在群組裡邀請團員參加補習班開幕茶會。沒想到,這位原本和家人住在上海的團員看到訊息後與他聯繫,告知自己為了治療癌症,已獨自回到台灣。鄭耀倫得知消息後,不僅帶她上教會交朋友,也和朋友一起陪她四處散心。(相關閱讀:蘭萱專欄|老同事、摯友壯年猝逝後登玉山!人生該活成這樣:縱使驟然離世,也不留太多遺憾)

團員陪著老朋友,走完人生最後一程。

團員陪著老朋友,走完人生最後一程。

這位朋友過世前一周,團員們一起到病房看她,她都還是面帶笑容。周慧婷回憶,當年網路不發達,兩人因為工作、家庭關係一直相隔兩地,沒機會見面。但送她最後一程時,卻不由自主地淚如雨下。「我們在受訓時互相按摩小腿、在舞台上一起跳羽扇、跳孔雀舞,在歐洲街頭扭腰擺pose合影的一幕幕清晰映入腦海。送走她時,我好像也送走了我們共度的那段永不復返的青春歲月。」

歲月雖難復返,情誼卻會持續發光。從20歲走到50+,青訪團團員們知道,只要大家聚在一起,永遠能找回最單純快樂的自己。