編按:健檢發現血糖偏高,甚至是糖尿病前期,該怎麼辦?糖尿病前期若放任不管,很可能一年內就變糖尿病!還有機會逆轉嗎?新陳代謝科醫師游能俊也曾測出糖尿病前期,卻透過身體力行做出改變,而成功逆轉!要預防糖尿病,推薦321餐盤比211餐盤更合適,不僅能控制攝取一份醣,還能防熟齡、高齡常要擔心的肌少症。

她可能是全球最有名的糖尿病前期病人。

美國脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)一直對體重坦然,從不避諱,觀眾們從銀幕上也目睹她一路胖胖瘦瘦,65歲那年,她寫信給投資的減肥公司《體重觀察員(Weight Watcher )》成員,「我沒有和很多人說,但我願意和你們分享,我在減肥前,確診糖尿病前期。」

她補充說,減掉42磅(約19公斤)後,她血糖、血壓都正常。歐普拉的母親也患有糖尿病,並依賴胰島素,歐普拉說:「我不是想變瘦,也不是想穿某個尺碼,我只是想要我的身體健康。」

糖尿病前期不必擔心?錯!若不改變一年內就變糖尿病

雖然多數人可能在健檢時發現血糖偏高,醫生可能提醒「還好,多注意」,但糖尿病前期的危害被嚴重低估,所有糖尿病的風險,如心血管疾病、中風、認知障礙等,一樣不少,因為只是前期,雖然看不見,也沒感覺,但大小血管已經侵蝕病變。

雖然糖尿病前期只是糖尿病候選人,但極可能「一年之內就當選」,變成糖尿病人。根據糖尿病風險縱向流行病學評估研究(Longitudinal Epidemiologic Assessment of Diabetes Risk, LEADR)分析超過65歲以上、200萬人的數據發現,大約每20名糖尿病前期的成年人,就有一人將在12個月內患上糖尿病。而且愈早罹病愈糟。

發表在《BMJ 糖尿病研究與照護開放期刊(BMJ Open Diabetes Research &Care )》的研究,若45歲以前得到糖尿病前期,超過一半的人(57.5%)終身可能得糖尿病。

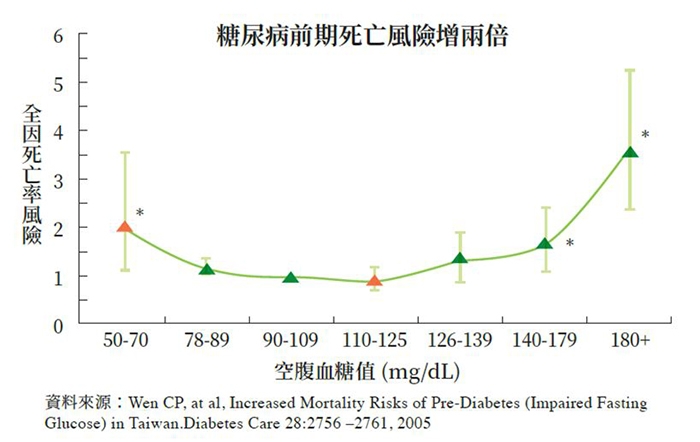

台灣本土研究也證明,和血糖平穩的人相比,糖尿病前期的人死亡風險是2倍。

此研究追蹤公務員和學校老師3.6萬多人,平均年齡40歲~69歲,追蹤平均11年,計算了受試者的死亡風險。結果發現,和空腹血糖最低的(50~75 mg/dL)那組相比,空腹血糖110~125 mg/dL死亡風險增加2倍。

3大研究指出 糖尿病前期有機會逆轉

但是,只是血糖稍高能做什麼?

美國(Diabetes Prevention Program, DPP)、芬蘭(Finnish Diabetes Prevention Study, DPS)和中國大慶被稱為3大糖尿病前期研究,提供了3個解答:

1. 糖尿病前期能逆轉,也能預防

美國DPP研究發現,糖尿病前期的病人44.9%在5年內,至少有一次逆轉,血糖值恢復正常。

這3大前期研究也都證明,調整生活形態,包括飲食、運動、減肥,或同時進行,都能成功延後糖尿病約5成。

2. 能長期預防

芬蘭DPS研究發現7年降低43%,美國DPP研究發現10年降低24%,中國大慶研究發現20年可以降低43%發病機率。

3. 能降低致死的心血管疾病,以及眼睛、腎臟等小血管相關病變機率

中國的大慶研究追蹤30年後發現,全因死亡率降低29%,心血管疾病降低41%,視網膜病變發病率降低47%;美國研究也發現,降低了女性視網膜病變發病率22%。

「如果不介入,92.8%糖尿病前期都會發展成糖尿病,糖尿病前期的確是發生前的關鍵時點,是一個成為糖尿病或遠離糖尿病的重要時間窗口,」大慶研究負責人李光偉對媒體說。

游能俊醫師如何擺脫糖尿病前期?力行一份醣、飲食順序、運動

只是怎麼做?看看游能俊自己的例子。

「這一天終於來了,」2018年游能俊測出自己糖尿病前期,非但不意外,反而有種坦然,因為他有家族病史,家族中的叔姪輩早已陸續確診。

得到糖尿病前期,並非白白坐等變成糖尿病,游能俊上演大逆轉,減重24公斤,甩掉大肚腩、雙下巴,變身肌肉男,也成功擺脫糖尿病前期。

他用的方法和教導病人的一樣,先減脂再增肌,只不過,身為醫師的他看來比我們更有意志力。

他的飲食力行一份醣。例如中午的便當,飯用上方小格裝,傳統便當原本放米飯的地方,現在放蔬菜。

說游能俊運用意志力,似乎也不太公平,因為他看來樂在其中。就算麵食一份醣算下來只能吃2匙,他也買了知名拉麵,放了很多蔬菜改造後,好好享受那2口。

他拍攝影片在臉書分享的吃的順序,後來有許多病人效法。碗裡先盛1/4碗飯,夾滿蔬菜蓋在飯上;吃完這8分滿的蔬菜後,再度把蔬菜夾滿,吃完後才開始吃飯配肉、配菜。

因為以身作則,更因此發展出許多好用的做法,可供病人參考。他以前非常愛吃水果,在一份醣原則下,少吃水果變成他最痛苦也最難做到的事。但他將小番茄、芭樂、蘋果先切好,放在小碗裡盛半碗,一次吃了多種水果,就沒有太多剝奪感,也順利達成目標。

而運動對於游能俊來說,如同改造命運。有輕微小兒麻痺的他原本不運動,常拖著腳走路,因此經常扭傷。現在他熱衷運動,把運動掛在嘴邊,引體向上、俯地挺身都是家常便飯,手臂、大腿、胸膛更是炸出肌肉。許久未見的老病人看到他,都會驚訝院長回春。

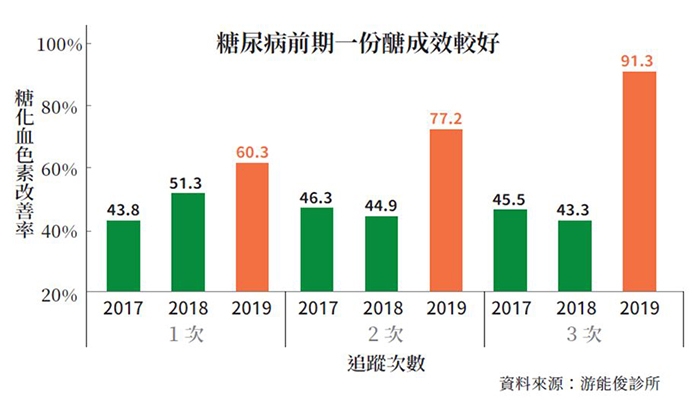

診所也追蹤了糖尿病前期的人,發現飲食調整上,一餐一份醣比口頭希望病人減醣或2份醣,更具成效。

此數據是比較2017~2019年,診所糖尿病前期病人治療成效,一開始他們的糖化血色素(A1C)平均是6,未達糖尿病。2019年希望病人配合每餐一份醣之後,糖化血色素每次追蹤的下降比例是60.3%、77.2%、91.3%不等,成效均比尚未推廣一份醣的2017、2018年好。

70歲之前擋下糖尿病 終老時和健康的人差不多

3大糖尿病前期研究雖然和對照組相比,參加者都延後了罹患糖尿病的時間,但遺憾的是,無論是美國、芬蘭或中國大慶研究,最終在9年~14年後,有一半的人還是踏上糖尿病的旅程,成為糖尿病的病人。

游能俊檢視這3大研究認為,年齡增長無法擋,但以糖尿病併發症積累到10年就可能發生,如果台灣平均壽命是81.3 歲,往前推10年,在70 歲之前擋下糖尿病,相關併發症就可能遠離。

「我不會不生病,但到終老那一天,和健康的人差不多。」這是游能俊對前期病人,也對自己期許,而成功機率往往站在有準備這邊的人。

糖尿病友改吃321餐盤 守住一份醣且防肌6少症

計算熱量、重量太難,不符合人性?也許看著餐盤比較可行。

美國農業部在2011年提出「我的餐盤」(My Plate),取代了食物金字塔,幫助人們從餐盤比例上選擇食物。前美國第一夫人蜜雪兒・歐巴馬在記者會上說,「作為一名母親,有什麼比盤子還簡單?」

「我的餐盤」是將食物大致分成4個區域,蔬菜、蛋白質、穀物和水果幾乎各占1/4,從視覺上看,蔬菜占的比例最大。國民健康署也在2018年推出台灣版的「我的餐盤」,台灣版以圖像將食物分成6大類:全穀雜糧、豆魚蛋肉、乳品、蔬菜、水果和油脂與堅果種子類。

為了減肥,也有人改良美國版的我的餐盤,將蔬菜比例增倍,餐盤裡蔬菜占一半,另1/4是蛋白質與醣類,成為「211餐盤」。

而糖尿病餐盤,游能俊長期推廣「133 低醣飲食」。原因是經過實際測量,211餐盤蛋白質不夠預防肌少症建議的每公斤至少1.2 公克的標準。

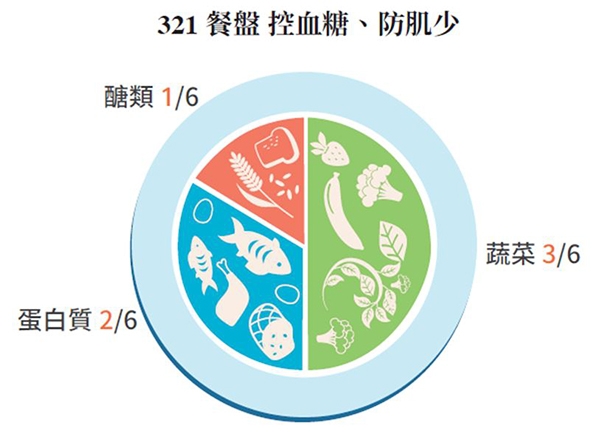

游能俊長期推廣133低醣飲食,也就是一餐1份醣、3份蛋白質和3份蔬菜,但這是營養學上份量的概念,若實際煮熟、秤重後,放在餐盤上,約等於321,也就是「3」是蔬菜、「2」是蛋白質,「1」是醣類。

321餐盤如何分配?3/6蔬菜、2/6蛋白質、1/6醣類

321餐盤的做法是:將餐盤先分成一半:這一半放非澱粉類的蔬菜,顏色愈多種多樣愈好,如菠菜、彩椒、胡蘿蔔、茄子等,這些蔬菜澱粉含量低,卻含有豐富的維生素和礦物質,是健康飲食不可或缺,這些花花綠綠的蔬菜約提供了3份的蔬菜。但注意:玉米、地瓜、芋頭、山藥、南瓜等,則屬於澱粉類。

餐盤的另一半,先放1/3醣類,如米飯、麵、地瓜等。這類食物對血糖影響較大,需要先控制份量。

餐盤另一半的2/3,約醣類的一倍,則放豆、蛋、魚、蝦、肉等蛋白質。植物性蛋白質的毛豆、豆腐、豆皮,依舊備受推崇;蛋、魚、蝦可取代高脂的牛肉、豬肉、羊肉等紅肉類。紅肉因含飽和脂肪,將增加心血管疾病的風險,以低脂肉品優先。

321餐盤的特點是,在餐盤上,先確認一份醣的份量後,視覺上將蛋白質雙倍,秤重後發現,約是蛋白質3份(約21克)。目的是,增加蛋白質攝取,預防肌少症。

如果外食吃自助餐,餐盤下方原本放飯最大格的地方放蔬菜,上方其中一小格放飯,另兩格放豆、蛋、肉、魚等的蛋白質。

(本文摘自游能俊、黃惠如著,《醣胖:最被忽略的老化風險,新生活型態養出活力慢老,減脂、增肌、平小腹、控血糖》,天下雜誌出版)