文/劉志銘 圖/Shutterstock

編按:胃幽門桿菌是什麼?它是許多上消化道疾病的致病原因,包括胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃黏膜相關淋巴瘤、胃癌等,感染途徑為何?若懷疑自身感染,該如何檢測?後續的治療方法又有哪些?本文作者劉志銘醫師為台灣大學醫學院附設醫院內科臨床教授、癌醫分院綜合內科部主任。

1980年之前,醫學界一直認為消化性潰瘍是生活習慣或壓力造成胃酸分泌過多導致的疾病,因此治療上都以抑制胃酸的藥物為主。然而,超過9成以上的病人會反覆發作,幾乎無法根治,因此有些學者陸續提出消化性潰瘍可能與病原菌有關,但科學家一直無法由胃液中培養出病原菌。

直到1982年2位澳洲醫師成功地自胃液培養出幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)之後,後續多項研究都證實幽門螺旋桿菌是許多上消化道疾病的致病原因,包括胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃黏膜相關淋巴瘤、胃癌等,這個發現也徹底改變了百年來世人對於消化性潰瘍的觀念以及治療方式。

什麼是幽門螺旋桿菌?第一類致癌物質

幽門螺旋桿菌是一種革蘭氏陰性細菌,長約2至4微米,由於它具有特殊的螺旋結構及鞭毛,能夠鑽入胃黏液而達到胃黏膜上。此外,幽門螺旋桿菌也可以分泌大量的尿素酶,並將其轉化為鹼性的氨以中和胃酸,形成一層堅固的防護壁壘於菌體四周,以防胃酸的侵蝕,因此幽門螺旋桿菌可以長期存活在胃部,並造成胃部的發炎及相關疾病。

1994年,美國國家衛生研究院提出,多數常見的胃炎疾病均由幽門螺旋桿菌造成,建議在治療過程加入抗生素,台灣健康保險署(當時為健保局)也在1997年起給付消化性潰瘍患者之幽門螺旋桿菌根除治療。

根據世代研究結果的估算,幽門桿菌感染者罹患胃腺癌的風險比無感染的人高出6至10倍,動物研究也證實蒙古沙鼠在感染幽門螺旋桿菌一年後,有37%的蒙古沙鼠會發生胃腺癌,若是及早給予除菌治療,便可以避免胃癌的發生。因此,國際癌症研究組織在1994年將幽門螺旋桿菌列為第一類的致癌物質。2005年,當時發現幽門螺旋桿菌的兩位研究人員華倫(Robin Warren)和馬歇爾(Barry J. Marshall)也因為這個重要的發現獲得諾貝爾醫學獎。

幽門螺旋桿菌的流行狀況與感染原因

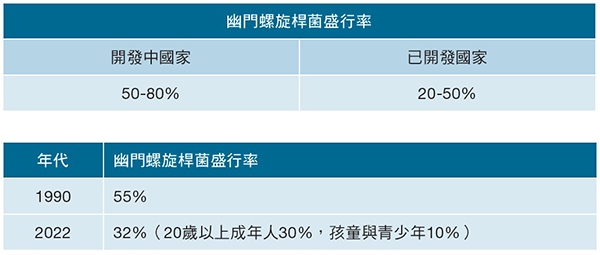

幽門螺旋桿菌的感染是全球性的,估計世界上約有一半以上的人口感染過幽門桿菌。較落後的國家因為衛生條件較差,有比較高的盛行率,在已開發國家盛行率則較低。

台灣的狀況

台灣成年人幽門螺旋桿菌的盛行率隨著經濟狀況與公衛環境的改善,目前台灣20歲以上成年人幽門螺旋桿菌的年齡標準化盛行率為32%,估計全國共有579萬的成年人有幽門螺旋桿菌的感染,其中高風險地區的盛行率更可達60%。

幽門螺旋感染怎麼傳播的?

學者認為幽門螺旋桿菌的傳染途徑主要是「經口傳染」,飲水、食物或牙齒、唾液都有可能傳播,而且個人衛生習慣及周遭衛生環境也與感染的可能性有很大的關聯性。過去研究也發現可以從受感染對象的嘔吐物、糞便和唾液中培養出幽門螺旋桿菌,顯示幽門螺旋桿菌可能透過唾液、嘔吐物及糞便傳播。面臨不適生長的環境時,幽門螺旋桿菌會轉化為球狀形式,受污染的水源也可能是傳染的來源之一。

家庭因素是感染主因

根據流行病學的研究,家庭內的相互傳染是幽門螺旋桿菌感染的重要來源,大多數的感染是在孩童時期便染菌。幽門螺旋桿菌的流行情形與社會經濟狀況關係密切,尤其是童年時代所處環境影響最為深遠。童年時代生活條件的不良,無良好的供水系統,居住環境擁擠共臥一床,均易導致此菌的感染乃至流行。基因分型顯示在家庭中,母親-子女菌株的一致性為56%,在81%的家庭中,兄弟姐妹之間至少有兩人有一致的菌株。然而,在配偶之間的傳播仍然有待確認。

幽門螺旋桿菌與胃、十二指腸潰瘍或胃癌之間的關係

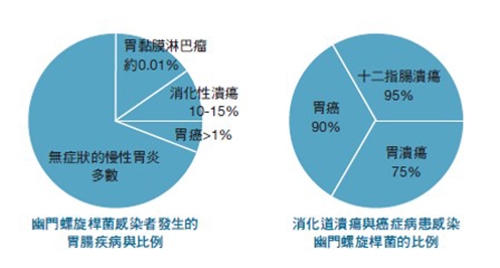

染菌會增加消化道潰瘍與癌症之比例

一般而言,多數得到幽門螺旋桿菌感染的人終其一生會呈現無症狀的慢性胃炎,只有少部分人會有消化性潰瘍、胃癌與產生胃黏膜淋巴瘤的狀況。相對地,在十二指腸潰瘍、胃潰瘍及胃癌患者的胃黏膜上,可以找到幽門螺旋桿菌的存在。因此若能將此菌清除乾淨,不但能改善胃炎情況,胃與十二指腸潰瘍會癒合,潰瘍就不會反覆發作。

許多研究顯示胃、十二指腸潰瘍患者在根除幽門螺旋桿菌之後,潰瘍復發率由60、70%降至10%以下。日本一項大規模的追蹤研究發現:1000多位內視鏡追蹤檢查的病人,在7~8年後,1246位幽門螺旋桿菌感染者中有36人出現胃癌;而280位沒有感染幽門螺旋桿菌者中則沒有任何人罹患胃癌。值得一提的是,胃癌的致癌因素多重,除了幽門螺旋桿菌感染之外,亦與長期食用高鹽、醃、燻、含亞硝酸鹽類之食物,以及缺乏攝取維生素C有關,而個人的遺傳差異或感染到不同的幽門螺旋桿菌亞型也可能是造成胃腺癌與胃淋巴瘤的原因之一。

根除幽門螺旋桿菌有機會降低胃癌發生風險

在學術界已有相關文獻發表,7個關於「胃癌初級預防」的隨機分派試驗,總共納入了8323名的幽門螺旋桿菌感染者,其中有4206位接受幽門螺旋桿菌根除治療,另外4177位未接受除菌治療或接受安慰劑。在試驗結束時(追蹤4至22年),治療組與非治療組分別有68名和125名受試者發生胃癌,顯示除菌治療可以降低45%的胃癌風險。

在馬祖進行的族群幽門螺旋桿菌篩檢與根除計畫進一步發現,在大規模篩檢與根除幽門螺旋桿菌的12年之後,馬祖胃癌的發生率顯著減少了53%,也預測到了2025年時,馬祖胃癌的發生率將可以減少68%。

因此建議優先針對胃癌中高風險的民眾進行幽門螺旋桿菌篩檢,但對於已經檢驗為陽性的民眾,建議除非有競爭性考量之外(例如有嚴重共病者),所有感染者宜接受幽門螺旋桿菌根除治療。

幽門螺旋桿菌感染檢測

檢查胃部是否有幽門螺旋桿菌的感染,可以分成2種檢查方法:需做胃鏡及不需做胃鏡。

1. 病患做胃鏡檢查時,在檢查同時,由醫師進行胃黏膜切片,將取得之黏膜檢體下述檢查:

・快速尿素酶試驗(rapid urease test):將切片的胃黏膜檢體置入含尿素及酸鹼呈色劑之培養基中,若胃黏膜上有幽門螺旋桿菌之存在,將使含酸鹼色劑之培養基由黃變紅,一般約需時1~24個小時。

・組織學檢查:將胃黏膜檢體送病理切片,染色後在顯微鏡下以目視尋找有無幽門螺旋桿菌,需時約5天。

・細菌培養:將胃黏膜切片檢體指入特殊之培養液中,送至細菌室進行細菌培養,一般約需時5~7天。

・聚合酶鏈鎖反應(PCR):萃取胃黏膜檢體之去氧核醣核酸,再以聚合酶鏈鎖反應加以放大來偵測微量的幽門螺旋桿菌,一般約需時5~7天。

2. 若病患不需要做胃鏡檢查,但想知道有無幽門螺旋桿菌感染,可用以下之方法檢測。但這些方法並無法確定有無胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃黏膜相關淋巴瘤或胃癌等。

・血液檢查:藉由測定血清中是否有含抗幽門螺旋桿菌之IgG抗體,可知道是否有幽門螺旋桿菌之感染,但檢測結果不代表目前有感染,其意義是曾經感染過或現在仍持續感染中。

・碳13尿素呼吸試驗(C13-urea breath test):是利用細菌本身具有尿素酶可分解外來吞入尿素的特性來鑑定,此法不會對病人造成傷害及不適,且準確度也很高,約90%。

・幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測:可偵測糞便中是否含有幽門螺旋桿菌之抗原,其缺點是檢體需保存在冰箱,且在檢體置放超過2~3天時準確性會變差,從90%降到70%。

如何治療幽門螺旋桿菌感染?

組合治療(三合一或四合一治療)

目前第一線治療建議使用四合一治療,包括10至14天鉍劑四合一處方或14天非鉍劑四合一處方治療。若是居住地區的克拉黴素(Clarithromycin)抗藥性較低時,可以使用14天之三合一處方治療為替代療法。

若第一線治療未成功,可採取第二線治療,處方包括鉍劑四合一療法、含levofloxacin三合一或四合一療法,皆可作為第二線的治療處方。

至於病人該用哪種療法,則由醫師進行評估。首要考量包括病患有無藥物過敏史、該地區的抗生素抗藥性盛行率,同時也要兼顧病人對用藥的遵從性,據此選擇最適合的療法。

治療的副作用

部分民眾在除菌治療治療期間會有輕度到中度的副作用,包括噁心、嘔吐、頭暈、腹部不適、腹瀉、食慾不佳等。服用鉍劑的人,排便顏色會較深,甚至是黑便,此為鉍劑代謝後的變化,並非消化道出血。

除菌處方可能與病患平時服用的慢性用藥有交互作用,例如同時正在服用降膽固醇藥物(statin類),以及酒精、葡萄柚等,服藥期間須遵照醫師指示停用或避免食用。

若經過2次以上除菌治療仍未能成功,這類難治性幽門桿菌患者建議優先依抗藥性檢測結果,持續接受抗生素治療。但是在考量檢測幽門螺旋桿菌的方便性、成本和患者偏好後,亦可根據用藥史的經驗性選藥,這時通常就會建議選用含有較高劑量之質子幫浦抑制劑的四合一療法,治療14天。

根除後再感染率很低

篩檢及治療幽門螺旋桿菌後,要再確認除菌治療的療效。目前建議在除菌6週後,可以用碳13呼氣測試或幽門螺旋桿菌糞便抗原來監控。有時因為抗藥性改變,可能造成除菌成功率下降的可能性。成功除菌後,再感染率很低,每年在台灣的再感染率約為1至2%,由於家庭成員的交互感染是再感染的原因之一,因此成功除菌後,其同住家庭成員亦可考慮接受篩檢,以降低新感染或除菌者再感染的風險。

若過去曾有胃、十二指腸潰瘍病史、萎縮性胃炎病史、曾經因為胃癌經手術切除、患有胃黏膜相關性淋巴瘤患者,或是一等親屬(父母、兄弟姊妹或子女)有胃癌病史,且本身未接受過幽門螺旋桿菌篩檢及根除時,建議在醫師的評估與安排下接受適合的幽門螺旋桿菌篩檢與治療。

(本文摘自林肇堂著,《腸保健康好胃來:台灣消化權威林肇堂教授,許你一個順暢人生》,堡壘文化出版)