文/游能俊、黃惠如 圖/Shutterstock 責任編輯/吳丹華、陳莞欣

編按:蛋白質近來在健身界或熟齡保健都是火紅的營養素。但也不免讓人懷疑,吃那麼多肉或蛋白質,會不會傷腎?會不會引發三高?糖尿病患擔心腎臟病變,每日的蛋白質建議攝取量為多少?本文整理眾多研究,也有游能俊醫師自身診所的研究數據,並提供攝取蛋白質的重點建議。

雖然吃蛋白質可以增加飽足感,也能幫助維持、建立肌肉,但吃那麼多蛋白質會傷腎嗎?

腎臟像一對打開的蠶豆,在腰的兩側,如同拳頭大小,看起來很小,卻是人體的濾水器,能過濾血液中的廢物以及多餘的水分。

你的腎臟約有100萬個稱為腎元的小濾水器,每個腎元有個腎絲球。腎絲球像是廚房裡的瀝水籃,當血液經過,會讓廢物和多餘的水進入腎元,製造尿液。同時腎絲球也會阻擋身體所需的蛋白質和血液。

許多腎臟疾病都是因為攻擊腎絲球的功能所造成,包括糖尿病。糖尿病會使全身的小血管受傷害,腎臟中的小血管也受累。當腎絲球受損,蛋白質會溢出尿液,尿液檢驗中會測出蛋白尿。因此,腎絲球過濾率(Glomerular Filtration Rate, GFR)正是衡量腎臟功能的重要指標之一。

血糖控制不良 吃蛋白質會不會更傷腎?

台灣的洗腎人口中,接近半數是因為糖尿病控制不良。如果醫師還要你每餐吃3份蛋白質,難免心裡犯嘀咕,會不會傷腎?

而且,健身風氣大起,從奶昔、粉末,到雞胸肉,連雞肉大廠的股票都大漲,現在可能是有史以來最頌揚蛋白質的年代,這種特意增加蛋白質攝取,到底會不會有害?

事實上,不只你我擔心,維持腎臟功能與生命品質間找到平衡點,是近來醫界關心的重點。例如,發表在《科學報導》(Scientific Reports)的文章中,細緻地討論了慢性腎臟病和肌少症的關係,結論寫著:「慢性腎臟病人因為蛋白質攝取減少,代謝性酸中毒、促發炎因子增加,以及缺乏活動,這些因素改變了骨骼肌的肌力、肌纖維量和肌耐力,稱為慢性腎臟病肌少症(CKD Sarcopenia)。」

過去醫界研究比較專注在最後階段的洗腎病人身上,的確肌少症在洗腎病人身上更為常見,不過,慢性腎臟病人的肌肉流失,比同年齡的人更嚴重也更早,

即使在早期階段,肌少症的患病率依舊很高。

發表在《臨床營養與代謝照護近期觀點》的研究便討論,在慢性腎臟病人採取低蛋白飲食,好處是降低血壓、腎臟毒性,有更好的腎臟功能,但風險也不少,如發炎、蛋白質能量耗損、肌肉流失等。

糖尿病人每日蛋白質建議:不低於每公斤08.公克

游能俊指出,理論上,高蛋白可能讓腎絲球入口的動脈擴張,可能衝高腎臟壓力,因此可能導致腎絲球損傷。

只是多少蛋白質算太多?

「亞洲肌少症共識」建議,若無慢性腎臟病,每天蛋白質建議攝取每公斤(體重)約1.2克~1.5克。

而2020年,美國國家腎臟基金會腎臟病預後品質倡議(KDOQI CKD)也發現了慢性腎臟病人體重減輕及蛋白質失衡的現象,發布了慢性腎臟病臨床實踐指南,建議糖尿病人「每日蛋白質攝取量不低於每公斤0.8公克,以維持穩定的營養狀態」。

延緩腎功能惡化 攝取蛋白質留意3重點

KDOQI CKD也建議,選擇如黃豆等的植物性蛋白質,因為吃進體內的植物性蛋白質,代謝後產生的含氮廢物較動物性蛋白少,減少腎絲腎間質的硬化變化,能延緩腎功能惡化。

實際做法上,以下3招可參考。

1. 選擇優質蛋白質

蛋白質來源很多,不只是排骨、焢肉,蛋、雞、魚、海鮮、黃豆等都含有蛋白質,蛋白質也有「分數」可參考。

最新評量蛋白質含量的評量標準是「蛋白質消化率校正胺基酸評分表(Protein Corrected Amino Acid Score,PDCAAS)」。PDCAAS不僅評量蛋白質中必須胺基酸含量,也考慮消化吸收率。以PDCAAS來看,蛋、牛奶皆為1分,牛肉是0.92分、黃豆是0.91分、四季豆為 0.68分,花生為 0.52分。

2. 避開加工肉品

和生鮮的肉品相比,如火腿、培根、熱狗、香腸加工肉品增加了熱量、油、糖和鹽。發表在《腎臟營養期刊》的研究追蹤2600多名慢性腎臟病人後發現,加工肉品吃最多的那一組腎臟病人,罹患腎臟病的機率增加了99%。

3. 植物性蛋白質依舊備受推崇

2020年發表在《美國腎臟學會期刊》的研究探討長期高蛋白質飲食跟腎臟健康和長壽的關係,此研究針對4881名沒有慢性腎臟病的參與者進行實驗,與最低四分位數的參與者相比,總紅肉攝入量最高四分位數的人,慢性腎臟病的風險增加了73%。這研究也發現用植物性蛋白質替代紅肉,則可降低31%~62.4%得到慢性腎臟病的風險。

尤其是東方人飲食文化裡會吃的黃豆,豆腐、豆漿、豆皮、豆乾、納豆等,更應該好好珍惜、享用。

關鍵還是,盯緊你的三高數值。

新陳代謝醫師會盯緊你的三高數值,減緩腎絲球的壓力。萬一,你的腎臟功能慢慢減弱,腎絲球過濾率已經下降至45,也就是醫界認定的慢性腎臟病分期的3B,必要時,需要腎臟專科與新陳代謝科共同照顧,不能顧此失彼,造成營養失衡。

正確吃蛋白質 還可能遠離三高

冬日,疫情未歇,但病人依舊滿堂,熱鬧騰騰。一位老病人回診。游能俊看了病歷,問為什麼拖那麼久不回診?

病人囁嚅答:「外面都說,這裡都不吃澱粉,讓病人吃肉,怕會中風。」病人曾經耳中風後,擔心吃太多肉影響健康。

他的擔心來自於過去的「常識」。

過去,美國舊版的飲食指南建議,一天膽固醇攝取量應低於300毫克。然而在2015年,已經拿掉膽固醇限制,因為專家們認為飲食中的膽固醇對健康成年人的膽固醇並沒有顯著影響,食物中膽固醇對血膽固醇濃度的影響力只占20%左右,其餘8成則由體質──也就是你的遺傳背景決定。

先從長期研究來看。

一項超過20年以了解女性低醣飲食和第2型糖尿病關聯的研究發現,低醣高蛋白質的飲食,不會增加女性罹患糖尿病的風險,更好的是,低醣、豐富的蔬果、適度的油脂和蛋白質,更會降低糖尿病的風險。

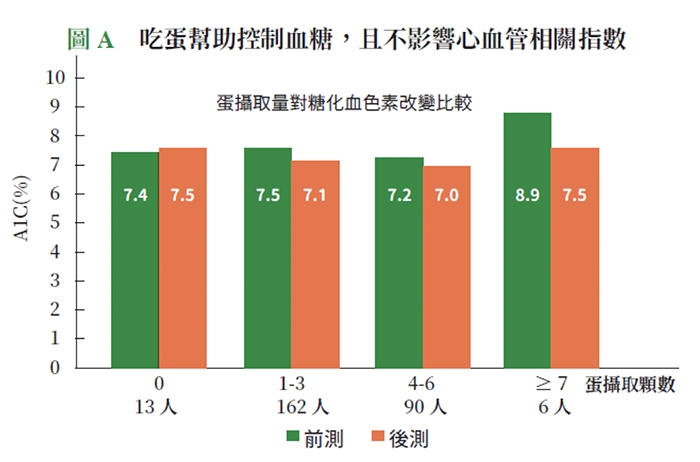

再來看游能俊診所病人數據。

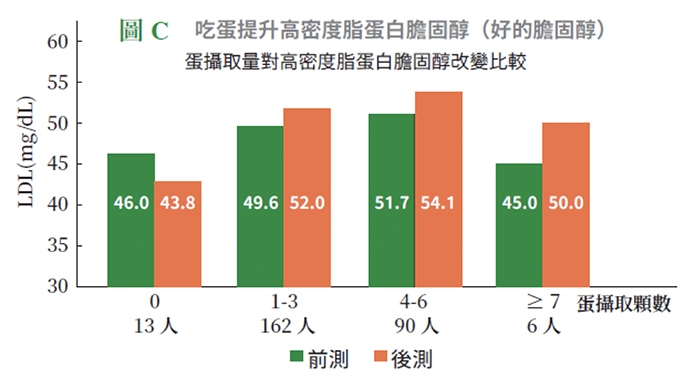

游能俊診所在2019年,針對診所病人吃蛋和膽固醇進行研究,發現鼓勵病人吃蛋後,總膽固醇、被稱為壞的膽固醇的低密度脂蛋白膽固醇(LDL)也下降,被稱為好的膽固醇的高密度脂蛋白膽固醇(HDL)反而上升。

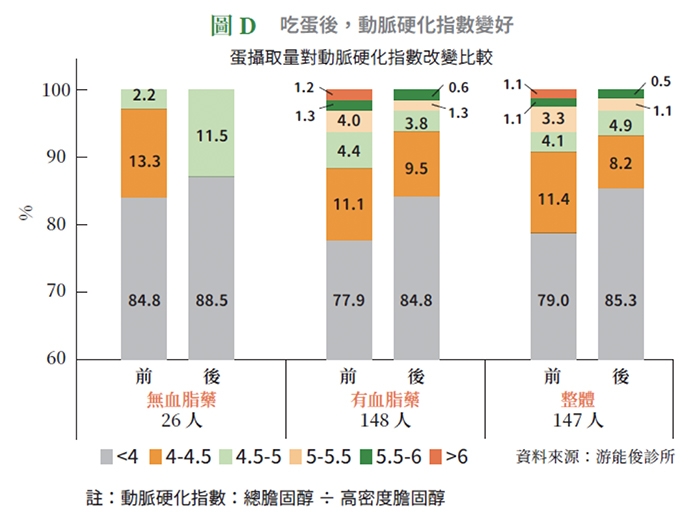

這群病人中有8成5的人搭配膽固醇用藥,6成的病人一天吃1顆~3顆的蛋、3成多的人吃4顆~6顆、少數人吃7顆以上,研究發現,無論吃多少蛋,總膽固醇都下降,低密度脂蛋白膽固醇的降幅比較明顯,一天吃1顆~3顆的蛋的人降了14%(見下圖B)。

令人意外的是,連高密度脂蛋白膽固醇都上升(見下圖C)。被醫界認為,預測心臟病更好的指標:動脈硬化指數,就是總膽固醇除以高密度脂蛋白膽固醇,超過標準4的比例也從21%降至14.7%(見圖D)。

回到你的餐桌上。

蛋白質來源很多,並不只是肥嘟嘟的焢肉、雪花多的牛排,可以選擇比較低脂的來源。已經有為數不少的研究都發現,比較低脂的蛋白質如魚、海鮮、豆腐、豆漿取代高脂的動物性蛋白質,能保護心血管。

發表在《循環》(Circulation)期刊的研究發現,攝取紅肉將增加心血管疾病的風險,但轉換蛋白質來將降低風險。將一份的紅肉換成堅果,心血管疾病風險降低3成;一份紅肉換成魚,也能降低24%。

另外,可以選擇烹調方式。清蒸、水煮、涼拌、烤、紅燒、燉、滷都能成功降低熱量。試試看,用辛香料滷的雞腿並不比炸雞遜色。番茄、蛤蠣、香草蒸的水煮魚,也比炸魚美味。

預防動脈硬化 該吃藥就吃藥

另外,不要忌諱吃藥。

日前,游能俊在臉書公布了自己的血脂數據:總膽固醇163mg/dL、低密度脂蛋白膽固醇57mg/dL。

其實,6年來早餐固定吃2顆全蛋,外食也不刻意迴避美食,但血脂都維持這個狀態。而且,6年前心臟影像檢查發現冠狀動脈出現鈣化。當時游能俊還沒有規律運動習慣,即使未達三高,血管已經明顯不健康。

從那時起,游能俊每天固定服用降膽固醇藥物,飲食減醣並規律運動。體重減輕了,游能俊會停用膽固醇藥嗎?

他回答:不會,因為這是降低心血管疾病風險,安全有效的方法。

因為動脈硬化是糖尿病人最常見的併發症,未來中風、心肌梗塞風險驟升,「說來就來,而且預後不好,」該吃藥就吃藥,不要和生命賭輸贏。

(本文摘自游能俊、黃惠如著,《醣胖:最被忽略的老化風險,新生活型態養出活力慢老,減脂、增肌、平小腹、控血糖》,天下雜誌出版)