文/周頌宜 主圖/Shutterstock 內文圖/八分生活提供 責任編輯/吳丹華、陳莞欣

編按:運動能提升大腦的運作功能,只要懂得做對運動,就能啟動執行力,擁有絕佳記憶、心更平靜。甚至有研究指出,60歲以上運動訓練後,改善幅度優於40歲!如何辦到?

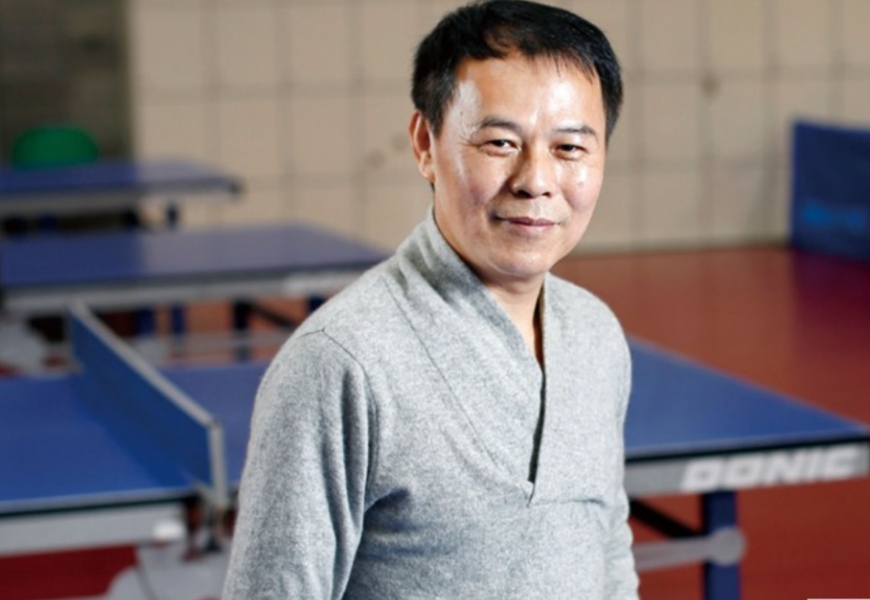

「我想破除頭腦簡單、四肢發達的迷思。」台灣師範大學體育與運動科學系研究講座教授洪聰敏25歲從桌球國手退役後,投入學術研究至今,見證過非常多的例子,顛覆一般人認為「運動只和身體健康有關」的觀念。

事實上,「運動員反而更需要動腦。」洪聰敏以桌球為例,比賽時,從對手發球的動作、球速到反擊的戰略,運動員必須在幾秒間做出決策並準確執行,考驗大腦的處理能力和心理負荷。

另一方面,已有不少研究證實,運動能提升大腦的運作功能,《原來大腦可以這樣練》提及一項實驗,一群平均65~69歲的女性,長期活動量較高的人,大腦能啟動更多的注意力資源,處理資訊、提取記憶的反應也較快。

同樣的結果也適用8~11歲的兒童,研究發現,在一周內身體活動量高的孩子,專注力比起低活動量的孩子更集中,學習效率也顯著提升。也就是說,只要懂得「聰明地」運動,就能讓自己變得更聰明。

洪聰敏從桌球國手退役後,投入學術研究至今。(侯俊偉攝)

運動對大腦的好處:啟動執行力,擁有絕佳記憶、心更平靜

深吸一口氣,放空3秒,回答5×3=?7×8=?4×9=?一般人靠著直覺就能說出答案是15、56、36。但是,如果拿著相同的題目,去問正在學習九九乘法表的小學生,他可能需要從頭開始背誦,才能說出答案。

兩者差異是什麼?在於大腦是否建立穩固的神經迴路。洪聰敏指出,人腦擁有近千億個神經細胞,稱為神經元(neuron)。運動時,神經元接收到外在刺激,將一個個訊息串聯起來,根據經驗、時間的積累,逐步形成特定的神經迴路,進而影響大腦的執行功能(EF,executive function)。

大腦的執行功能和目標達成與否息息相關,我們每一個決定與執行,小至早餐吃什麼、上班走哪條路線,大到和客戶簡報提案、要不要生養孩子等,都與之扣連,而想要提升執行功能,運動就是最簡單的方法之一。執行功能主要分為 3 大核心基本面向:

1. 工作記憶(working memory)

工作記憶能力會將輸入大腦的資訊編碼、整理、歸檔,作為日後分析、解決問題的資料庫。一項研究分析,全台國中生3年的體適能成績與基測成績的相關性,顯示學生體適能成績維持在前25%的時間愈長,基測成績愈好。換句話說,身體的活動深深影響大腦的學習能力。

2. 抑制控制(inhibitory control)

抑制控制指的是專注當下任務的能力。當你面對誘惑或困難,可以優先選擇「該」做的事,而不是「想」做的事。在患有注意力缺陷過動症的兒童之中,比較體適能排名前40%和後40%的孩子,前者的反應時間較快,大腦投入的神經資源也比較多,更能控制自己不做出脫序的行為。

3. 認知彈性(cognitive flexibility)

認知彈性又稱為心理彈性,是一種能跳脫框架、適應環境的能力。當你快渴死了,翻出背包的半瓶水,會想「還有半瓶水」或是「只剩下半瓶水」?前者的思考模式會帶來安定,幫助我們一步步判斷局勢,做出正確的選擇;後者的思維則會帶來不安,造成心跳加速、血壓上升,不良的生理反應會強化焦慮,導致判定失準。

洪聰敏表示,即使是一次性的身體活動,像是30分鐘跑步機快走、40分鐘有氧運動,都能夠讓大腦的作業轉換時間縮短,幫助我們快速調整情緒。

不是有動就好!適當增加難度,更能「健腦」

不過,並非所有運動都好,重點是「如何」運動。

一般來說,開放性運動(如桌球、羽球、網球)所處的環境變化性大,也要依據對手的行為及時調整戰術,相較閉鎖性運動(跑步、游泳、走路),對身體或心靈產生的「認知負荷程度」較高。

當負荷程度愈高,大腦的執行功能就要更努力處理訊息,也能夠達到鍛鍊的效果。

洪聰敏解釋,認知負荷理論(CLT,cognitive load theory)為澳洲心理學家約翰.斯威勒(John Sweller)於1988年首次提出(該理論並於2011年應用於運動領域),意思是一個人執行一項任務時,對於認知系統的總負荷有多少,包含心理、生理等層次。

比如說,開車看到前方有障礙物,駕駛踩下煞車,整個流程單一,牽涉到的認知負荷就不高。但是如果路面有的平滑,有的凹凸不平,駕駛得進一步評估要不要繼續往前、要走哪條路,不前進又該怎麼辦等問題,決策相對複雜,認知負荷自然高。

套用在運動領域中,為了提升大腦執行功能的訓練,不單單只是「動」就好,還要加入適當的認知負荷要件,強化運動的「質」。洪聰敏以此概念為基礎,設計出相應的運動課程,循序漸進挑戰、提高訓練者的認知能力。

運動的「質」!影響認知負荷度 3 大因素

第一,任務、環境特性(task、environment characteristics)

包括運動難易度、時間長短等。當運動本身和運動的場域愈單純,認知負荷程度就愈低,比起在跑步機上慢跑,羽球對戰要考量速度、移位等訊息,資訊量大,產生的認知負荷高出許多。

第二,個體特性(subject characteristics)

像是先備知識和經驗。以桌球為例,相同的外來刺激如來球方向、旋轉等,經驗老到者的反應一定比初學者快,甚至能預測對手行為。因此,針對前者的認知負荷訓練就要更難、更複雜,才能達到鍛鍊的目的。

第三,任務、環境、個體交互作用(interactions)

對於能力較差者,要先從難度低的訓練開始,當動作逐漸適應,再調整難度,讓自己隨時處於磨練、突破自我的狀態。

《原來大腦可以這樣練》參考哥倫比亞大學(Columbia University)運動科學教授安朵涅特.琴特利(Antoinette Gentile)的運動類型量表,整理出對應的認知負荷程度。愈靠近左上角的項目(1A),認知負荷程度愈低;愈靠近右下角的項目(4D),認知負荷程度愈高。

「試作間一致性」指一個行為不管做幾次,動作的差異不會太大,如原地踏步;「試作間變異性」指的是一個行為做多次,每次的動作型態都不一樣,如羽球對打。建議先從難度最低的 1A 開始,身體適應後,逐步調整到難度最高的 4D,打造出抗壓力、專注力、執行力兼備的最強大腦。

60歲以上運動訓練後 改善幅度優於40歲!

洪聰敏分享2021年輔導的企業案例,在5月疫情升溫前,恰好完成一間公司為期6周的內訓課程。三級警戒實施後,員工經歷3個月的客戶抽單、氣氛低迷,意外發現受訓過的員工業務量僅下降10%,相比子公司員工業務量下降80%,離職率也較低,證明適切的訓練,能提升員工的正面心態和問題解決力。

洪聰敏提醒,任何訓練,只要停止練習,進步的效益就會明顯下滑。此外,光是重複單調的訓練,很快就會感到無聊,適當調高強度、難度,不只可以激發我們的鬥志,也能在終於達到目標時,享受成就感。

即使是年齡層較高、運動細胞較差的人也別灰心,雖然大腦的執行功能會隨著年齡增長而衰退,還是有改善的空間,甚至有一項實驗指出,60歲以上的人在進行 24 周的運動訓練後,改善幅度優於40歲的人。

一個原因是愈年長的大腦衰退愈快,從1分進步到10分(60歲大腦),比起從 10分進步到100分(40歲大腦)來得容易;研究也證實,大腦即便老化,還是能透過運動,減緩退化速率,甚至回到有活力的水準。

「我的EMBA課程目標,就是讓那些在職學生上完一學期課程,別人猜年紀都少一輪。」洪聰敏開心表示,他們也確實做到了。

(本文轉載自八分生活,原文標題為〈桌球、跑步、游泳,哪項運動對工作幫助最大?圖解「健腦」的技術〉)