文/陳莞欣 圖/Shutterstock

編按:2019年,《病主法》正式上路,是台灣善終運動的重要里程碑。然而,法案通過近3年,實際預立醫療決定的人數不到台灣成年人口的1%。臨床現場,不同醫師對病人的病況是否已是末期判定不一、家屬違背當事人意願等情況,仍不時發生。臨終現況與善終理想之間,發生了哪些問題?

時隔數月,說起媽媽離世前身上的各種管路,徐小姐的語氣仍有些哽咽:「我覺得,人的最後一程不應該是這樣的。」

80歲的徐媽媽已中風4、5年,語言和行動能力皆有限。2021年初,媽媽體力明顯衰弱、不停咳嗽,幾乎無法進食。妹妹將媽媽送至急診,醫師檢查後,發現她血氧降低、體力不佳,便直接安排住院。

在加護病房的前幾天,打了點滴、使用呼吸器後,徐媽媽的血壓和血氧等生命徵象逐漸穩定,醫師也建議持續插管再觀察。然而,過沒多久,徐媽媽的病況便急轉直下。不只各項數值下降,意識狀態也從初期還能聽到家人說話、握手,變為毫無反應。

徐小姐和家人討論後,決定放棄急救,不打升壓劑、不做CPR。但身上的氣管內管、尿管、胸管、點滴等數種管路,就這樣從媽媽進加護病房起用到最後一刻,直到過世後才撤除。回顧這2~3週的臨終陪伴歷程,她表示,自己和弟弟都從事醫療工作,其實不希望媽媽到最後仍受插管之苦。「可是,沒有辦法。」

生命到最後一刻都舒適有尊嚴,是許多人的盼望。然而,不想歹活、只求好死的素樸心願,為何時常難達成?

善終的理想與現實落差 《病主法》實施3年,預立醫療決定簽署率不到1%

醫療愈趨進步的時代,自然的死亡卻變得困難。先進的醫療技術、維生設備、人工營養,能夠延長生命的最後一程,卻未必對病人有益。

前監察委員黃煌雄等人曾在2011年發表《全民健保總體檢報告》,提到健保實施後透析、呼吸器、葉克膜的使用者急速增加。其中不少人靠維生設備延命,但生活品質不佳,又耗費大量醫療資源。黃煌雄的調查紀錄中,一位醫界人士如此形容無效醫療的氾濫:「ICU(加護病房)在10年之內成長3倍,這是典型的生產創造需求,亦即製造了不少『植物病人』,也變成『植物園』的無限擴充。」

過去10幾年,醫界和社會大眾對此現象有不少討論,也促成相關法案陸續出現。2000年《安寧緩和醫療條例》公布、2017年皇冠集團創辦人平鑫濤插鼻胃管爭議、2018年前體育主播傅達仁赴瑞士安樂死,讓社會增加不少關於「生命自決權」的討論。

2016年《病人自主權利法》公布、2019年實施,成年人經過預立醫療照護諮商後,簽署預立醫療決定,可自行選擇在疾病末期等5種臨床情境,是否要接受人工營養、使用維生設備。影響所及,愈來愈多民眾認同善終理念。馬偕紀念醫院護理部副主任李英芬笑說,近年到社區進行安寧療護宣導,常有人告訴她,「我知道,你們來就是要叫我們不要插管。我跟你說,我也不要插管!」

然而,民間觀念雖逐漸進步,實際上的改變卻有限。根據衛福部的統計,截至2022年4月,簽署預立醫療決定的總人數約 34,000人,僅占目前台灣成年人口的0.17%。

此外,根據健保署提供的最新數據,葉克膜、呼吸器等維生設備,使用率皆呈現不減反增的趨勢。以葉克膜為例,2020年使用人數為2,095人,較2016年的1,691人成長了24%。呼吸器的整體醫療費用則從2016年的251億點(健保點數視每年預算總額浮動,近年平均點值1點常未達1元),到2020年增加為271億點。用於灌食人工營養的鼻胃管,申報件數亦在2016到2020年間,增加了約4百萬件。

不盡理想的臨終現況,究竟反應了哪些問題?

預立醫療決定重要但不緊急?民眾心聲:程序繁瑣、不知實際內容為何

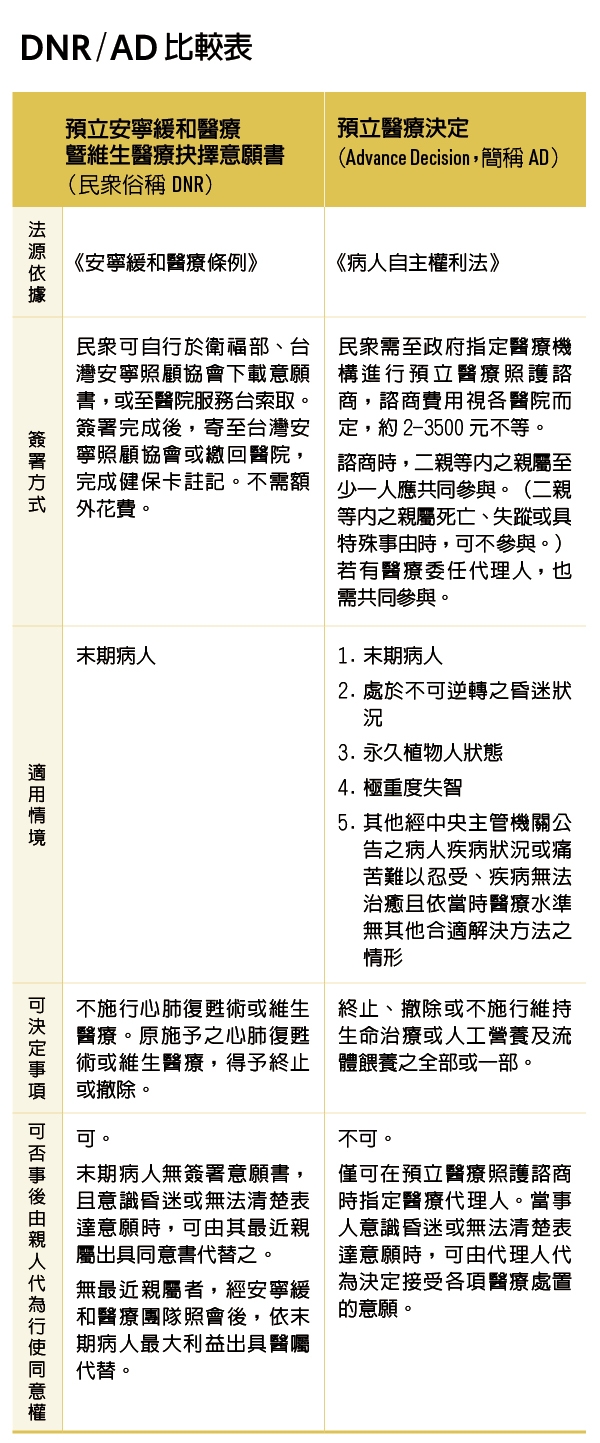

《病人自主權利法》已實施3年,為何簽署預立醫療決定的人數仍有限?我們詢問了幾位《50+》的讀者,發現在人們眼中,簽署預立醫療決定是件「聽過也知道重要,但不急著做的事」。許多人也分不清它和行之有年的「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」(即民眾俗稱的DNR)有何差別。

徐小姐提到,媽媽過世後,她和妹妹說好,自己臨終時不要急救、使用管路。但被問及是否已簽DNR或預立醫療決定,她坦言,「我一直想簽,但都沒有去。」另一位讀者洪琴,同樣看見家人受插管所苦,已在2017年簽署DNR。她雖知預立醫療決定和DNR不同,「但人有惰性,我還沒認真研究它在說什麼。」

根據《安寧緩和醫療條例》的規定,已簽署DNR意願書的民眾,經2位醫師確診為末期病人後,不施行心肺復甦術或維生醫療。若原已施行心肺復甦術或維生醫療,也可依法終止或撤除。若病人先前未簽署意願書、當下又意識昏迷、無法表達意願,可由最近親屬出具同意書代為表達意願。無最近親屬者,經安寧緩和醫療團隊照會後,依末期病人最大利益出具醫囑代替。

《病人自主權利法》則近一步擴大適用情境。除了末期病人,還包括極重度失智、永久植物人、不可逆轉之昏迷狀況,以及其他經中央主管機關公告之疾病。例如,囊狀纖維化症、亨丁頓氏舞蹈症等多種罕見疾病,都屬於《病主法》的適用範圍。

只要病人已簽署預立醫療決定,又符合前述5種情境之一,醫師或醫療機構可依照當事人先前表達的意願,為病人終止、撤除或不施行維持生命的治療及人工營養、流體餵養。

表一:民眾熟悉的DNR和預立醫療決定,有什麼不同?

相較於只要填寫意願書就能完成的健保卡DNR註記,預立醫療決定適用的範圍更廣、「可拒絕」的醫療處置類型更多,讓民眾可以更細緻地表達自己的偏好。但正因如此,民眾要簽署預立醫療決定,必須前往政府指定的醫療機構、付費與上過訓練課程的團隊進行約一小時的諮商。此外,除非有特殊狀況,意願人在諮商時,原則上需有至少一名二等親以內的家屬共同參與。

「要有錢、有閒、有人陪,且過程麻煩,這些是阻礙民眾做預立醫療決定的可能原因。」陽明交通大學附設醫院胸腔內科主治醫師陳秀丹說。她曾和病人約好做預立醫療照護諮商,但病人的女兒反對,「媽媽好好的,為什麼要簽這個?」病人一聽之下打退堂鼓。她認為,善終應是全民皆有的人權,「沒有簽署的人,難道就要永遠受苦?」

不想插鼻胃管竟被罵殺人?每位醫師的「不能救」標準分歧

說起對善終的想像,一般人最常見的想法是:「如果我生病,已經不能救了,就放棄急救、不要插管。」但,什麼樣的情況可稱之為「不能救」?

不論是《安寧緩和醫療條例》適用的「末期病人」,或者是《病主法》列出的5大情境,都需要2位專科醫師判定。後者還要求除了2位專科醫師外,至少需照會緩和醫療團隊2次,才能完成判定。然而,每位醫師對病況的判斷,並沒有一套完全一致的標準。

長期關注善終議題的陳秀丹,時常接到來自全台各地家屬的求助訊息:想拿掉呼吸器等維生設備,或拔除鼻胃管、停用人工營養,卻找不到願意協助的醫師。

她舉例,有位中風的老太太意識不清、呼吸衰竭而住進加護病房,醫師為她插上氣管內管、使用呼吸器。21天後,老太太被轉入呼吸照護病房,家屬不捨媽媽流淚受苦,希望撤除維生設備。醫師卻說:「你要殺人嗎?」

另一位朋友的母親,則是肺癌末期,因為呼吸喘入院。家屬告知醫師,媽媽已簽署預立醫療指示,主張不使用維生設備與人工營養。但醫師則認為,「這次肺炎不是因為肺癌造成」,不符合《病主法》定義的5種情境,也不願照會緩和醫療團隊。病人被插上鼻胃管灌食、並用上非侵入性正壓呼吸器。幾天後病人死亡。陳秀丹直接告訴對方醫院,「你們這是錯誤的示範!」

臨床上,這樣的案例並不罕見。除了醫療專業判斷不一,也有醫師擔心違法,不願意判定病人已是「末期」或其他《病主法》的適用情境。陳秀丹感嘆,有時家屬只需要她寫張紙條,「此病人的確符合《安寧緩和醫療條例》維生設備撤除的條件,麻煩幫忙善終」,主治醫師就會改變想法,問題才得以解決。

前台中市立復健醫院院長畢柳鶯,也和陳秀丹有類似的觀察。在陪伴母親斷食善終後,陸續有久病、臥床的病人家屬找上她諮詢。其中一位腦病變患者,臥床4年,尚可自主呼吸,但全身只剩眼睛能動。病人曾留下「我不急救」字條,也嘗試申請到國外進行安樂死,卻因病況惡化、無法自行服藥而作罷。

家屬希望拿掉胃造廔管,停止灌食,終結當事人的痛苦,卻遭多家醫院拒絕。一家醫院的安寧病房主任認為拿掉胃造廔管是「加工死」,違反醫療倫理。另一位安寧緩和專科醫師也認為,病人不符合《安寧緩和醫療條例》的末期定義,且「家屬照顧得很好,不用處理。」

最後,畢柳鶯和家屬花了近3個月,才找到願意判定病人符合末期條件的醫療團隊,撤除胃造廔管。「我深深感覺,《病主法》雖然通過了、簽署預立醫療決定一般人也做得到,但是要找到理念相同的醫師和團隊,並不是那麼容易。」

已簽預立醫療決定,家人還要救到底?《病主法》無罰則,難完全保障善終

如果病人已簽署預立醫療決定,要求不使用維生設備和人工營養,但日後病重、失去意識時,家屬要求醫護團隊違反當事人的意願,怎麼辦?

2021年,嘉義地方法院裁定了一件兒子為父母聲請的監護宣告暫時處分,體現了這樣的衝突:一位李姓婦人曾簽署預立醫療決定,表達不希望接受維生醫療、人工營養及流體餵養的意願。當她因失智、身體功能退化,無法以口進食且吞嚥功能異常時,次子要長照中心不用以鼻胃管灌食。

然而,長子則認為媽媽因未能進食補充營養,身體虛弱。弟弟不讓媽媽接受灌食的行為是「將相對人(媽媽)等之生命與身體健康置於喪失生命險境。」此外,長子更表明,媽媽已失智、他事前也不知道預立醫療決定的存在,這份預立醫療決定應屬無效。

和信治癌中心醫院緩和醫療科副主任莊永毓,也在該院開設預立醫療照護諮商門診。他認為,預立醫療決定諮商的過程應盡可能整合家屬意見,否則實際執行時將遭遇阻力。「我聽過在其他醫院,當事人已經簽了預立醫療決定,可是有家屬反對。醫師只好用維生設備。這是很悲慘的現況,因為活人會告醫師,死人不會。」

根據《病主法》第14條第3項規定,醫療機構或醫師依其專業或意願,無法執行病人預立醫療決定時,得不施行之。換言之,即便當事人已簽了預立醫療決定,若醫護團隊仍可能因家屬堅持、個人價值觀等主客觀因素,無法提供符合當事人意願的醫療處置。

雖說《病主法》第16條也規定,醫療機構依其人員、設備及專長能力無法提供時,應建議病人轉診,並提供協助。但實務上,「大家知道家屬反對病人的意願,醫院卻要違抗家屬的意思,這絕對是燙手山芋,不會有團隊願意接。」莊永毓直言。

「《病主法》最大的特色,就是整部法律都沒有罰則。」醫律法律事務所主持律師吳壎文說。本身同時兼具醫師、律師身分的他認為,《病主法》才剛上路不久,若制定嚴格罰則,恐讓醫界更加抗拒、增加推行難度。法律在保障民眾權利之餘,也要讓醫界廣為接受,仍需時間凝聚社會共識。

為什麼要做預立醫療決定?白紙黑字比交代家人有用、可解除植物人困境

儘管《病主法》上路後,面臨預立醫療決定簽署率不高、病況判定不一、缺少罰則無強制力等問題,醫界仍大多肯定這部法令有諸多正面意義。

奇美醫院緩和醫學科主任謝宛婷指出,實務上,的確有病人的病況處於模糊地帶,導致醫師判定不一致,無法撤除維生設備或停止人工營養。《病主法》立法時,醫界對5種情境的適用標準也有不少爭論。然而,「如果沒有大致可行的標準,會讓更多醫師不敢判定病人適用《病主法》或《安寧緩和醫療條例》。」現行法規雖未臻完美,至少能提高醫師「放人」意願,讓更多人得到善終。

此外,在當事人失去意識,家屬又因病況發展未明,在緊急狀況陷入「救或不救」的兩難時,《病主法》提供了一種解方,更可減少「空口說無憑」、家人日後對簿公堂的機率。

謝宛婷舉例,不少植物人或長期昏迷病人,在未達到現行《安寧緩和醫療條例》規範之生命末期前,撤除其維生設備、不給人工營養皆屬違法,她常看到家屬的後悔,若當初不使用急救與維生設備,當事人早已離世,不必再受苦。《病主法》實施後,若當事人曾簽署預立醫療決定,醫護團隊觀察3~6個月,判定當事人處於不可逆轉的昏迷或永久植物人狀態,就能為其撤除維生設備、不使用人工營養。

吳壎文也提到,民眾或許認為,就算沒簽DNR、預立醫療決定,只要口頭交代「我不要受苦」即可。但若家人缺乏共識、又為了爭產等原因鬧上法院,孩子維護父母善終的作為,可能變成對其不利的證據。他舉例,「哥哥認為爸爸不想受苦,所以不打119、不急救。但弟弟可以說,這是民法1145條規定的,『繼承人故意致被繼承人於死』,喪失繼承權。」白紙黑字的法律文書,是最後一道保護防線。

生命後段、死亡之前,醫療抉擇的複雜度可能超乎一般人的預期。《50+》讀者Monica就提到,爸爸只說過臨終不要急救、不想插管,「但如果他無法進食卻還有意識,我不知道他會不會想插鼻胃管、用管灌餵食。」在預立醫療照護諮商的過程,民眾也可提出疑問,提早了解並思考可能面臨的困難抉擇。

台灣的善終運動,現在仍是進行式。《病主法》並非所有問題的完美解方,但已打開人們對於生死的不同想像。制度、法規的革新,奠基於社會觀念的進步。惟有正視死亡、勇於討論並行動,「好走」才不再是理想,而是每個人生命的常態。