文、內文圖片提供/林黛羚 主圖來源/Shutterstock

編按:如果同住者確診,或居家隔離、自主健康管理中,該如何降低其他家人被感染的風險?並非緊閉房門就能保護家人,若只開冷氣卻沒換氣,打開房門取餐瞬間病原體濃度其實非常高!美國CDC指出,要善用定向氣流、過濾與換氣,減少同室感染風險,怎麼做?林黛羚分享如下:

為什麼有些確診者居家隔離,都緊閉房門了,還是感染給家人?

選擇合適的隔離房間很重要、做好正確的通風換氣及空氣淨化更重要。根據美國CDC針對冠狀病毒所發表的建築通風報告指出,運用「定向氣流」概念,更能大幅降低同室感染的風險。

美國CDC 報告:和感染者同待客廳2小時,空氣有過濾並換氣可降低風險

有一個重要概念是,居家隔離房,不能只是關緊門窗、開空調就好,因為空調只提供室內空氣循環。定時或長時間「換氣」,是確保自己與家人安全的「必要條件」。

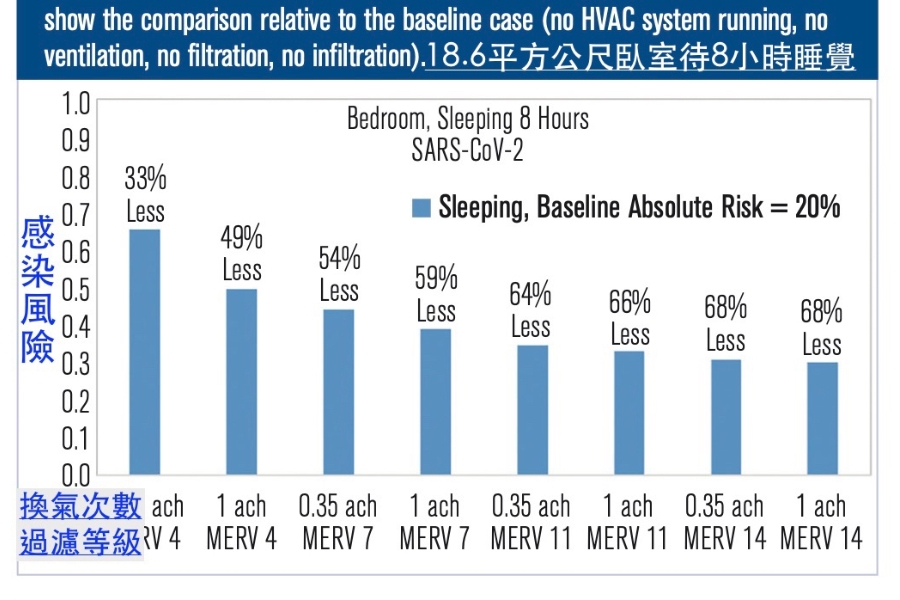

和感染者同睡臥室8小時的感染風險比較。有換氣、有過濾空氣,風險可以降到6成。(出自CDC報告)

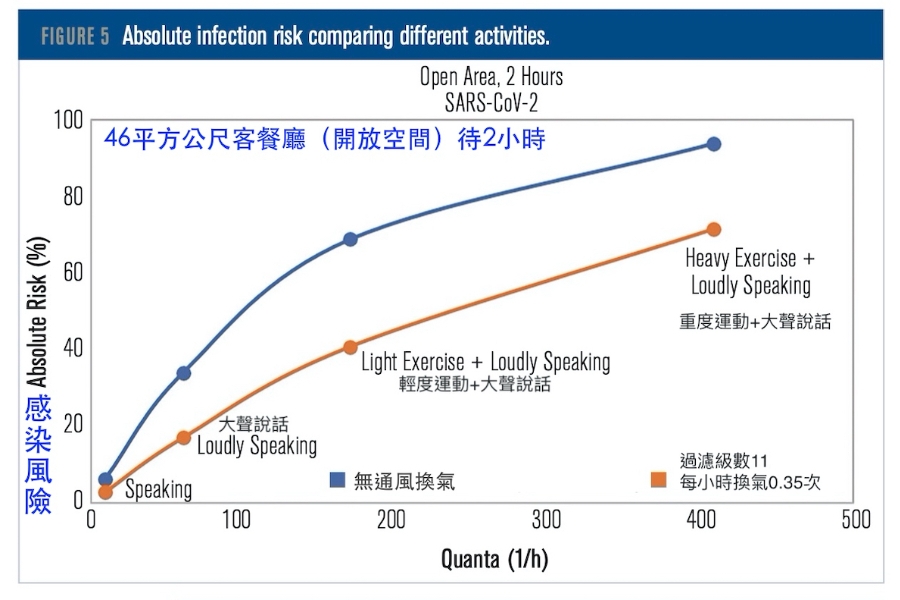

和感染者待在面積較大空間2小時,不論大聲講話或運動,有過濾有換氣的風險是沒換氣沒過濾空氣的一半。(出自CDC報告)

沒換氣的隔離房 開房門時病原體濃度超高

要知道,房間坪數愈小,若沒有換氣,愈容易在打開房門時有感染的風險。為什麼呢?空氣中或多或少都含有懸浮微粒,在一個密不通風的隔離房內,使用者在房間裡活動,懸浮微粒(PM10)的濃度提升,而隔離者的呼氣中帶有病原體,病原體會依附在房間中的懸浮微粒上。

換句話說,房間內懸浮微粒密度越高,病原體的濃度也會跟著升高。只要打開房門取餐,含有病原體的空氣也會傾瀉而出。而且,長期開空調的密閉房間,3~5坪的臥室二氧化碳約在2、3小時後會超過一千甚至兩千ppm,長期下來造成中度缺氧、造成免疫力降低,對於一個正在與病毒搏鬥的居家隔離者而言,無疑是雪上加霜。

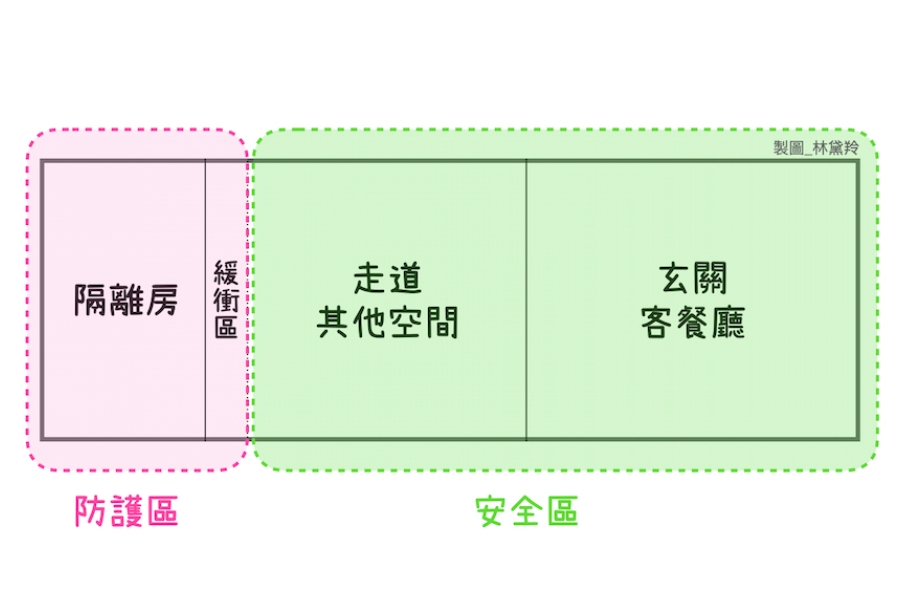

規劃出家中的「安全區」、「防護區」及緩衝區

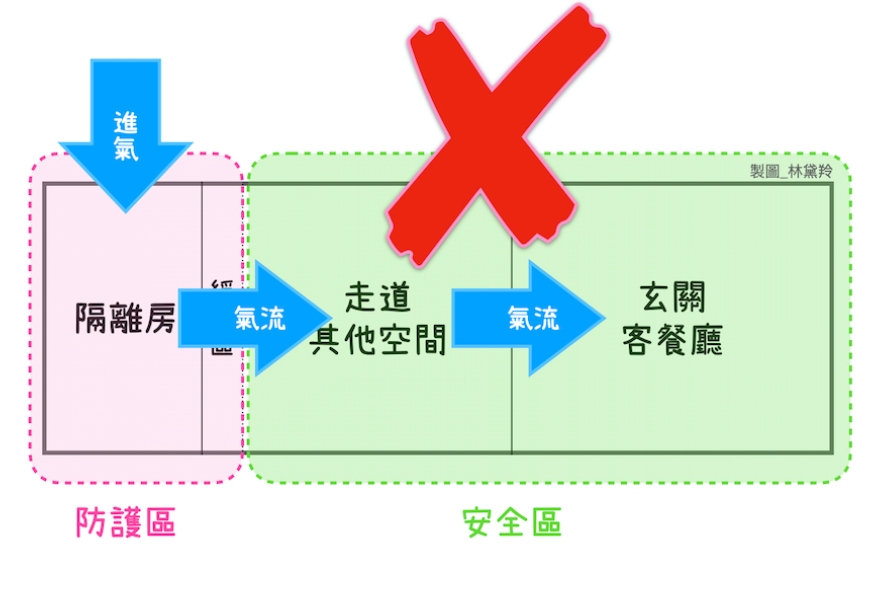

首先,暫時把家中規劃出「安全區」及「防護區」。「防護區」主要涵蓋範圍是在隔離房及房門以外1~2公尺的距離。安全區,則以其他家人可以自由使用的空間為主,諸如客餐廳、廚房、公用衛浴等。居家隔離者,盡量不要在隔離期間進入「安全區」。

把家中規劃成防護區及安全區。防護區及隔離房、以及隔離房門外約1公尺左右的距離。

創造家中「定向氣流」 隔離房避免有強風灌入

分區完成後,家中的空氣流動,只能從安全區流到防護區。因此,隔離房間盡量不要選擇會有強風灌入的。像我之前拜訪過幾位住在林口、緊鄰河濱公園的朋友,三房或四房之間,就有一兩間房間,因地形關係,風特別強。在平常時候,有風灌入是好事,打開房門更可增進全家通風。但隔離期間,有風灌入的房間要盡量避免,免得把帶有病原體的空氣回吹到安全區。

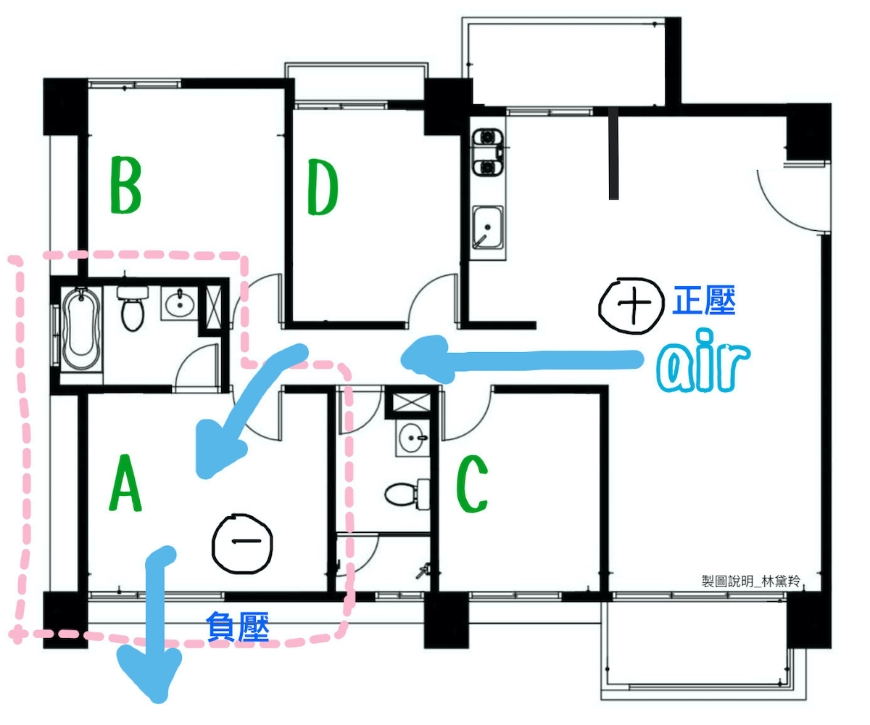

選擇沒有強風干擾的房間,在房間裡創造負壓環境,你可以透過打開浴室抽風扇(效率必須足夠)、或者安裝靜音抽風扇,透過創造「負壓」,把空氣從房間內排到室外、間接帶動安全區的空氣抽入隔離房間。

若將隔離房設置在A房,則在A房設置排風扇、強制把房內空氣排到室外,使A房形成負壓,讓家中空氣從走道透過門縫流入A房。

若將隔離房設置在A房,則在A房設置排風扇、強制把房內空氣排到室外,使A房形成負壓,讓家中空氣從走道透過門縫流入A房。

若隔離房的窗戶打開就有室外風灌入,是非常危險的事情。建議換其他房間、或者讓這個房間獨立換氣。

若無法創造定向氣流 隔離房要擋住門縫、定期開窗獨立換氣

如果受限空間條件,隔離房與安全區之間無法創造「定向氣流」,那隔離房本身就要創造「獨立換氣」。把隔離房門下的門縫加裝封條,避免房間裡的空氣外溢到走道、安全區。

接著在自己房間內規劃獨立換氣的定向氣流,最簡單的方法是加裝新風機做為進氣口、再於房間另一側窗戶安裝排風扇排氣,讓室內空氣持續循環。而當要打開房門時,先暫時關掉新風機、持續讓排風扇抽風幾分鐘後再開門。

如果緊急隔離、一時之間無法找到師傅來幫忙安裝。那至少也要做到擋住門縫、搭配風扇跟定期開窗。每隔1小時左右就大開窗戶5分鐘、並用電扇對著窗戶吹,盡量把房間裡的廢氣吹出去,空氣清淨機也要24小時開啟運作。

房間內配置新風機、抽風扇及空氣清淨機,建議再放置一台空氣檢測器,觀察房間內二氧化碳、PM2.5數值,就可以輕易判斷換氣跟過濾是否在安全值內。

搭配空氣清淨機 保護自己與家人

以上,不論是定向氣流或者獨立換氣,隔離房間內同時也要搭配可以有效過濾懸浮微粒的清淨機。透過換氣與過濾雙管齊下,能將病原體濃度降到最低、減少家屬被感染的風險。

以上的換氣概念,也適用於流行性感冒、空氣傳染型病毒的預防。隨著確診人數及相關接觸者日增,做好完善的室內換氣規劃、在家創造定向氣流或獨立換氣,保護自己也保護家人喔!

林黛羚也拍攝影片,仔細說明定向氣流與獨立換氣的細節與方法。

更多相關資訊