2017年法國總統熱門候選人,39歲的馬克宏與63歲的妻子引起全球熱議。在台灣,這樣的故事幾乎不會發生——沒聽說「哥妹戀」這個名詞,因為男大女小被視為理所當然。而女大男小時,往往就被標籤為「姊弟戀」,女性往往要承受更多異樣眼光。

2017年39歲的法國總統候選人馬克宏和他的妻子,63歲的布莉姬(Brigitte Trogneux)。(Shutterstock提供)

到底,法國社會看待女性與年齡觀點是什麼,才能成就這對超越一般人對夫妻刻板印象的佳偶?

若與金石堂瑪德蓮書店咖啡的女主人周品慧談談巴黎的生活,大約就明白了。(2017年)66歲的她,父母是金石堂連鎖書局的創辦人,大學畢業後就留學旅居法國。22歲時到法國留學,之後工作、結婚、生子,在法國住了長達38年,超過人生的一半。朋友作家王文華形容她:「每一根髮絲都說法文。」

聊起馬克宏的妻子,周品慧說,法國人的審美觀,不一定要無皺紋,身材瘦,皮膚白,大眼睛,「在法國,每個女人都有權利覺得自己美。」

女人的美,人生歷程的累積與風情比顏值重要

採訪這天,她一襲俐落白V領襯衫,緊身牛仔褲,俐落亮眼是大塊印象。再細端倪,深褐指甲油,搭亮藍湖水綠的手環,小細節也有功夫。聊了一會兒天,會發現斟酒的樣子,說話的風貌,都是仔細打理過的。像俄羅斯娃娃,一層一層看進去,都有不同風景。

周品慧說,自己並非台灣審美標準下的漂亮女人。從小,母親說她是所有姊妹中最不美的一個,她對自己開始有自信,是從到了法國生活開始。因為,法國人不講究台灣人說的「顏值」,而是一個人的內在與外在,過去與現在相加的氣質總和。

她從剛到巴黎時遇到的一個街景開始說起。某個冬日,她在街上偶遇一位奶奶。她灰白的頭髮挽成髻,頭上一頂呢帽,一身灰色長裙與毛衣,還圍了一條亮橘色的大圍巾。風一吹,她輕輕拉好圍巾,撥攏幾絡垂下來的髮絲,優雅從容。沒想到,廣場上的幾個年輕男人,有流浪漢、有上班族,竟然都對著這位目測至少70歲以上的老奶奶吹口哨,大叫:「Madame(女士),你好美啊!」

70歲以上了還能在路上被搭訕、讓人大吹口哨?周品慧說,除了外在的欣賞外,法國女性雜誌常有提倡「愈陳愈香」的文章,男人也會欣賞熟女,他們會對上了年紀的女性感興趣。因為,他們認為人生歷程中幸與不幸累積出的智慧,是一種無法擋的魅力。

與新相比,法國人反而欣賞老房子、老家具,就是因為有一點凌亂、有刮痕、碰傷,才能看出生活的痕跡,這道理也適用於欣賞人。「零瑕疵被認為是很無聊的!」周品慧說。

法國女人的哲學是:看似不經意,實則一舉一動,每個細節都精心設計。這點在品慧的居家布置中也可看出端倪。(圖片來源:周品慧)

忘掉年齡 才能讓皮殼下的自己自在

為什麼台灣很難像法國一樣,隨處可見50、60歲仍充滿風情的女人?周品慧認為,台灣社會在各個生命階段加諸於女人身上的框架,讓她們很難活的自在。

「女人覺得30歲就該嫁人,然後該生小孩、該扮演好媽媽的角色。孩子長大結婚生子,自己就該當阿嬤了,會自動丟掉年輕時的生活習慣,很多漂亮衣服也不敢穿了,自動退居寬鬆路線。」周品慧說。

她想起母親曾在60幾歲到法國探視她,在香榭大道上的咖啡廳看到一位白髮老太太,滿臉皺紋,雙耳卻戴著珍珠耳環,正紅色的口紅配上大紅外套,下半身則是窄裙。

「我媽當時穿著暗色外套,也大受震撼。她沒想到一個60幾歲的人,還可以看起來這麼明亮。現在她90多歲了,一天到晚穿紅色的衣服!」周品慧哈哈大笑。

為了讓自己保持精神,每晚睡前,周品慧習慣把隔天穿的衣服放在床頭。清早,換好衣服才照鏡子。如此一來,每天第一眼看見的,都會是容光煥發、已經準備好的自己。

她也觀察,台灣女人對自己的身體較為缺乏自信,不知道該如何和身體和平共處。例如。若認為自己身材不好,就穿寬鬆的衣服,看起來鬆垮沒有精神,或者穿了迷你裙,就坐時卻又害羞的不停遮掩。

周品慧鼓勵同齡女人,在選擇穿著、打扮時,不要時時把年齡放在心裡。而是問自己:這件衣服好不好看,我喜不喜歡?適合我嗎?就像法國人常說的:「在自己的皮殼下,活得很自在。」

誰說朋友的話題只剩養生?年輕人是中老人最好的防腐劑

其實,周品慧已領到市政府發的「敬老卡」。但是,她列出來平日吃飯喝酒的好朋友們,一大半都是20、30歲的年輕人!

她笑說,時常在LINE中收到養生健康資訊,要不然就是觀音菩薩、蓮花的像,上面寫些這樣的句子:「一不生氣、二不煩心、三不晚睡……。」(編注:這就是台灣盛行所謂的「長輩圖」……)

這些傳統刻板印象中60世代應該關心的事,周品慧認為很重要,但她更喜歡生活中有新鮮事。她認為,應該多交比自己年輕的朋友,生活裡才有新活水。除了健康養生外,人還有很多有趣的面向應該開發。

周品慧每天下午4、5點開始,她會和店裡的客人、朋友邊喝酒邊聊天,有時就一路聊到深夜。如果有幸與周品慧喝一杯,會發現她的朋友群中有年輕的創業家、時尚攝影師,還有四處旅行的背包客。除了聊工作上的經驗,還有人找周品慧一起去衝浪。

在瑪德蓮書店咖啡裡,常可看見主人周品慧和年輕人喝酒、談天的景象。圖為2014年在瑪德蓮舉行的聖誕派對。(圖片來源:周品慧)

這些平常生活中不會接觸的事,都是透過年輕的朋友打開眼界。最近,她已經報名健身房,開始鍛鍊身體,目標是之後和年輕人一起到西藏去露營。

她真心建議,「和年輕人交朋友,就是最好的防腐劑!」語畢,與我們碰了杯紅酒,同時臉書私訊已經約好下一次與年輕人的酒聚。

在巴黎時,一群年輕的留學生常聚在周品慧的公寓裡,不分年齡,分享生活的喜怒哀樂。這群朋友被暱稱為「巴黎幫」,不少人在周品慧回台北後,仍和她定期聚會。(圖片來源:周品慧)

親密又獨立的親子相處 不需要替小孩蓋一條高速公路

關於親子相處,周品慧也保持著自由的態度。法國混血女兒Emma在倫敦攻讀碩士學位、工作,周品慧都沒有插手,讓女兒走自己的路。

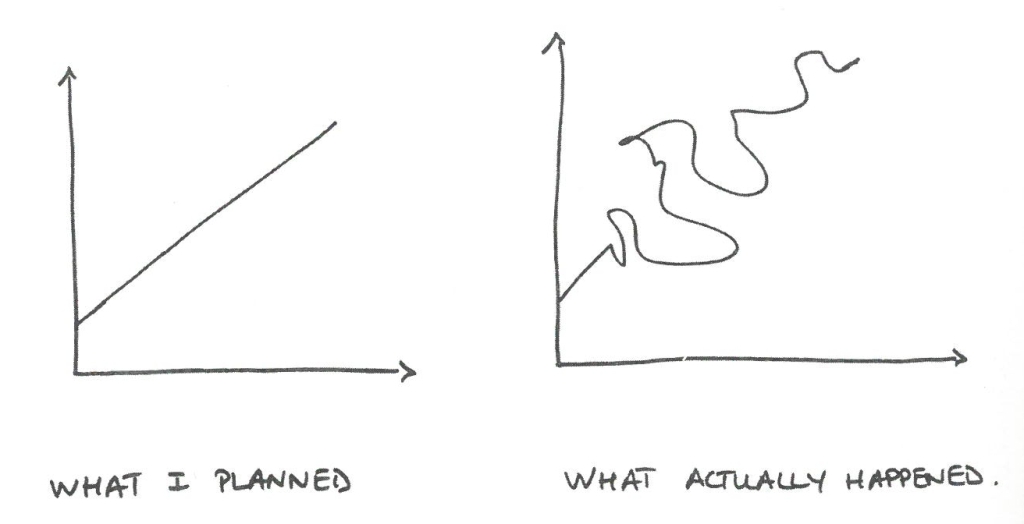

女兒Emma曾經畫過2張對照圖,比較台灣人與法國人思維的差異。兩張圖有著相同的出發點與終點,但過程不同。她說:「台灣人會選擇最短距離的直線,法國人可能會選擇曲線,甚至不走到規定的終點,而在曲線內另尋一點。」

Emma手繪對照圖,比較台法兩地社會思維的差異。

周品慧觀察,在台灣,父母都期望替子女「蓋一條高速公路」,要用最有效率的方法替孩子安排最好的人生。然而,對法國人來說名校證書、高高在上的頭銜都不能論斷一個人的價值,個人的私生活、興趣都應該在人生的藍圖內,才是生命的體會。

因此,周品慧和女兒平日關係獨立,2週才打一次電話。雖然,周品慧的手機殼就是女兒的照片,看出這母親對女兒的愛與欣賞,但不代表她必須黏著女兒。她們的關係比較像親密的朋友,就算母女同時在家,也可以各自待在房間裡,做自己的事情。到了晚餐時間,才相約一起吃飯、喝酒,聊聊白天看的電影、書與感情生活。彼此獨立,不失親密。

周品慧和女兒Emma的相處就像朋友,各自獨立,但又不失親密。(圖片來源:周品慧)

保持這樣的關係,也不至於在孩子成年後,一下失去生活重心,不曉得該把自己往哪擺才好。「我常講一句話,給別人自由,就是給自己自由。」自由與自在,是周品慧定義自己晚年的關鍵字。

我有瑕疵 但我活過了

法國人重視生活的質感,圖為周品慧和法國友人在米其林餐廳聚餐。(圖片來源:周品慧)

雖然身為金石堂二代,但周品慧說自己過著一般中產階級的生活,離了婚,孩子也不在身邊,完全不是傳統定義的「好命」女人,自己的一生對很多人來說並不成功。

但她說,這一生不敢說吃過苦,也沒有做過大事。「但我跌倒過、受傷過,愛過、也幸福過,這樣就夠了。」

法文中有個動詞「vécu」,是「活(vivre)」的過去式。法國人認為,人生要有活過的痕跡,才稱得上是有生命力。

如能如是觀,其實,臉上的皺紋,或是心裡的皺紋,都是最珍貴的美麗。