居家醫療,讓醫師和患者都活得更像人!

文/陳莞欣 攝影/何經泰 主圖來源/余尚儒提供

生病時不去醫院看病,而是讓醫師到家裡診治。這樣的醫病關係,有可能存在於今日的台灣嗎?

你或許會訝異,即使是在現代社會裡,仍有許多不方便到醫院「看醫師」的患者。居家護理師汪秋蓉舉例,不少住在老公寓裡的長者,因為失能、上了年紀等原因,每次就醫都得勞師動眾。

例如,她有一個住在5樓的個案,每次要看牙時,家屬都得把他從5樓扛出門。到了醫院,又得花上1、2個小時排隊、等待,實際和醫師會面的時間可能不到5分鐘,相當的沒有效率。更多的案例,則是由家屬代言,直接替患者拿藥。醫師無法親自診斷患者,也無法追蹤他的病況。

大型醫院看病難、效率低等問題,就是居家醫療出現的契機。

余尚儒是台東聖母醫院居家醫療主治醫師,也是台灣在宅醫療研究會召集人

台東聖母醫院居家醫療主治醫師余尚儒,是台灣居家醫療的先行者。他解釋,居家醫療有點像醫療現代化以前,台灣社會常見的「往診」。老一輩的人生病時,都是請醫師到家中,診斷患者的病況並開立處方。但不同於舊時代的往診,通常是在病況危急時才找醫師協助,當代的居家醫療則更重視定期的訪視、預防疾病發生,讓患者能過上有品質的生活。

醫師到家看診就像和朋友約見面,更有彈性和效率

在投入居家醫療以前,余尚儒和一般從正規醫療體系出身的醫師一樣,也曾是個和患者「相見不相識」的實習醫師。在大醫院裡,醫師和患者往往只有幾面之緣,既不知道他住在哪裡,也不了解他在診間以外的生活。直到住院醫師第2年,他在嘉義基督教醫院,加入了阿里山的巡迴醫療。山區出診、探望獨居長者的經驗,讓他體驗到患者與醫師之間簡單卻誠摯的醫病關係,開啟了探索本土居家醫療模式的道路。

現在,余尚儒的手邊有100個患者,但每個都像他的朋友一樣。這100個個案當中,有一半屬於重度失能、4成身上有管路、1/3是獨居者。視個案狀況不同,他有一半的個案每個月看診一次,1/4雙月看一次,其他則是每週或每天拜訪。

余尚儒強調,居家醫療的用意並不是要取代醫院,而是讓醫療行為變得更有效率。例如,在台東,許多獨居長者面臨「三難」的處境:看病難、追蹤難、拿藥難。即使只是拿個高血壓藥,都需要花上2個小時才能到醫院。有些人乾脆選擇放棄服藥,導致病況惡化。但是居家醫療由醫師出診,能夠更彈性的配合患者的生活,提供他需要的醫療協助。「就好像我們約吃飯一樣,今天他方便我也方便,我們就見面。」余尚儒說。

他進一步指出,現行健保制度的設計,讓病人不管大病小病都必須回到醫院;但有些問題,其實可以在基層診所或者家中解決,甚至是從源頭預防。余尚儒舉例,有個患者常因急性肺炎發作,每個月都要住院一次。居家醫療的團隊前往探視後,才發現他平常沒有刷牙的習慣,細菌從口腔往下掉,就演變成了肺炎。居家醫療的團隊教他正確的刷牙方式,每月定期探視,一聽到呼吸聲有痰就馬上治療,成功降低患者住院的機率,也減少了不必要的醫療支出。

雖說居家醫療可以省下時間和金錢的浪費,但在大醫院無菌的環境裡,接受專科醫師的診治,總是比在家看醫師安心的多?這個問題可能是很多患者家屬會有的疑問。但實情並非如此。

余尚儒曾幫一位手術後的植物人拆線,「家屬說去醫院拆2條線要花5千塊,我說沒關係,那我幫你拆好了」。沒想到拆完之後,才發現除了表面上看得見的兩條線以外,還有一條埋在肚子裡的線。他原以為若送回醫院,會安排患者上麻醉、進開刀房,取出縫線。但電話那頭,醫院的主治醫師告訴他,「我們會直接在診間把那條線拉出來」,既不會送到開刀房,程序也不是在無菌、上麻醉的情況下進行。余尚儒和家屬溝通,成功拆掉最後一條縫線,讓家屬當場省下5千塊錢。

就像在住院時,每位病患除了有主治醫師,有時仍需要不同的專科醫師前來診察一般;余尚儒指出,在居家醫療的團隊裡,也會有眼科、牙科等專科醫師。如果患者有需要,就請專科醫師到家裡診察,或者向專科醫師尋求協助,「坦白說居家醫療分科與否不是問題,而是有沒有一個機制,把對的人送到對的地方。」

觀察患者的生活方式,比檢查更能治本

相較於一年無四季的診間,居家醫療的醫師在探訪患者的過程中,更能體察人春、夏、秋、冬的變化。醫師也像偵探一樣,能從生活的細節當中找出患者生病的原因。這種觀察與推敲,有時甚至比正規的檢查更容易發現病因。

余尚儒舉例,今年冬天,台東一位老先生的家人來電,告訴他爺爺不太舒服、經常咳嗽。一開始他也按照正規的程序,為老先生做檢查。「但後來想想不對,他最近都好好的,為什麼會突然有狀況?」他看到桌上一張照片,才恍然大悟的想到,原來東部人在冬天有燒柴取暖的習慣。燒柴的煙霧裡有細懸浮微粒(PM2.5),就是老人家咳嗽的原因。他建議家屬改將燒好的碳給老人家使用,就能改善身體不適的狀況。

「這就是為什麼居家醫療會超越醫院醫療。因為他每次呼吸不舒服去醫院,醫師就只是給藥而已,他不曉得他的生活發生了什麼事情。」余尚儒說,每次到患者家裡時,團隊喜歡幫患者的居家環境拍照,紀錄下他的生活狀況。他笑稱,做居家醫療很好玩,就像日本的綜藝節目「居家空間大改造」一樣。藉由調整患者家中的動線和擺設,可以減少他們受傷、需要就醫的機率。像是門要開多大的幅度,才不會讓人跌倒?門邊的物品該如何擺放,晚上起來上廁所時才不會撞到頭?

在居家醫療的現場,也可以看到人們用因地制宜的方式,過自己覺得舒服的方式。余尚儒有一個個案,因為年紀大了,上廁所不方便,就拉了一條水管代替尿管,從臥房延伸到庭院。「我覺得這個方式很好,只是怕他會絆倒。或許讓水管貼著牆壁會好一點。」余尚儒認為,投藥、醫療並不是患者唯一的選項。讓人的生活更有品質的解方,有時就得在生活當中覓得。

從治療到陪伴,照顧患者走最後一哩路

余尚儒認為,居家醫療是從「Cure」走向「Care」,深入患者的日常生活。(攝影 Ai Wakatake)

在居家醫療的現場,余尚儒也觀察到,當患者接近生命末期時,需要的「Cure(醫療介入)」愈來愈少,而「Care(陪伴照顧)」的比例則會慢慢提高,最終走向在家安寧。他說,「醫院是個不得不做Cure的地方,做Care最好的場域還是在家裡」。

余尚儒有位食道癌末期的患者,在醫院接受氣切、灌食,被判定沒辦法以口進食。他認為,既然在醫院無法進食,那不如直接回家。出院後的半年,余尚儒每個月幫他換氣切管,患者決定不再用肚子上的灌食管灌食,過著安全卻沒有「味覺」的生活。而是盡情的以口就食,吃太太煮的豬腳、魯花生、水餃等各種美食,儘管有噎到的風險,患者也願意承擔,半年後才陷入昏睡。

這個案例,讓余尚儒重新反省醫療的侷限:「醫院的醫療講求標準化的程序,每種疾病有固定的診療方式。但居家醫療強調的是你要支援他在家生活,讓患者活出他自己的人生。就算今天他吃很多噎死,那也是他自主的選擇。」

因此,余尚儒笑稱,居家醫療就像「放山雞」一樣,在生命的最後階段,是一種更人道的醫療方式。他也鼓勵想好好過日子的患者早點「劈腿」,最好有一個在醫院裡的主治醫師外,還有一個支援在家生活的居家醫療醫師,「而且大老婆絕對不會管到家裡去,最後當你沒有辦法再去醫院的時候,一定是小老婆勝出。」

居家醫療,讓醫師跟病患都能活得像個人

居家醫療強調24小時的支援,醫師會隨時在患者有需要的時候出現。儘管如此,余尚儒卻認為,這樣的工作模式,對醫師而言不是工作24小時,而是休息24小時:「你可以自己安排時間。除了去看患者以外,隨時休息,準備工作。這樣就好。」現在他負責的患者中,85%都是定期訪視,僅15%是臨時出診。只要平時照護好患者,定期檢視他的病況,就能大幅減少臨時出診的機率。

余尚儒也感嘆,過去接受正規學院訓練、在大醫院工作的感覺,就像是大型機構裡的一顆小螺絲釘,受限於體制規範而綁手綁腳。但走上居家醫療之路,則讓醫師和患者都活得更像人。他說,「居家醫療讓我比較有當醫師的感覺,有完全的自主性。醫療人員、病人還有家屬都可以做自己,再加上國家省下很多不必要的支出,這不是最高等級的四贏局面嗎?」

居家醫療Q&A

Q:誰可以申請居家醫療?

A:現行「居家醫療照護整合計畫」,含蓋舊制3種計畫:一般居家照護(身上有尿管、鼻胃管氣切管,或很大傷口者)、末期病患(經兩位醫師認定末期,簽署DNR不急救意願書或同意書者)、呼吸器依賴患者居家照護(呼吸器依賴患者)。其他經醫師認定就醫不便者,亦可申請。

Q:如何申請居家醫療?

A:住在社區者:上健保署官方網站查詢自家附近提供居家醫療服務的診所,或者詢問家庭醫師。

住在社區且正接受長照2.0服務者:要求長照服務單位督導聯絡長照管理中心提出需求,由長照管理中心的照顧管理專員協助安排聯繫附近居加醫療團隊。

目前正住院中:與主治醫師討論出院後銜接居家醫療,要求出院準備單位協助安排聯繫附近居家醫療團隊。

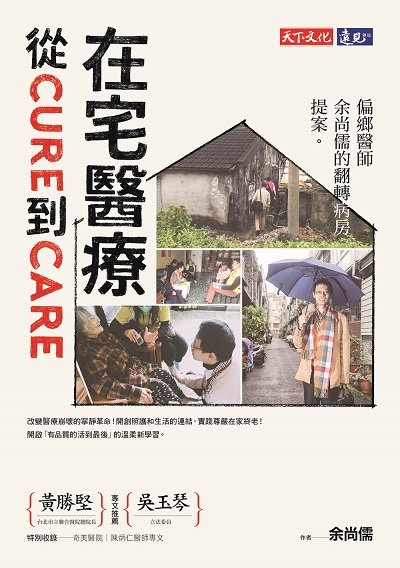

延伸閱讀:余尚儒著,《在宅醫療 從cure到care:偏鄉醫師余尚儒的翻轉病房提案》,天下文化出版。(作者余尚儒醫師將本書版稅所得,捐贈台灣在宅醫療學會)