文/台灣禮來合作企劃

「過去聰明的爸媽,最近怎麼變得不太一樣?」「昨天說的話,怎麼今天就忘了?」這種腦部衰退的狀況,到底是健忘,還是阿茲海默症?高雄長庚經內科部副部主任張瓊之醫師指出,隨著年紀越大,通常是超過65歲以後,有些人的腦部會產生不正常的蛋白,雖然目前沒有確切的產生原因,但是,這的確會使腦部的靈活度與認知能力降低。

「阿茲海默症是一種疾病,而且是一段漸進式的過程!」張瓊之醫師解釋,在這過程中,腦部的類澱粉蛋白會慢慢累積,一直走到失智大約是10年的時間。因此,「在剛退休或壯年時期,若有阿茲海默症的疑慮,就應透過早期篩檢與藥物治療,移除腦中不正常的蛋白,就是預防阿茲海默症最好的方式。」

高雄長庚神經內科部副主任張瓊之醫師。

高雄長庚神經內科部副主任張瓊之醫師。

認識阿茲海默症 同住家人應隨時保持警覺

到底阿茲海默症的主要症狀是什麼?張醫師分析,阿茲海默症大致可分為初、中、重三個不同時期,初期主要是有一點健忘,尤其是短期記憶,像是昨天、前天的事,或是學習中的新事物,可能很快就會忘記;到了中重期階段,患者會陸續開始出現嚴重認知功能衰退,像是空間感錯落,找不到回家的路,或伴隨易煩躁、生氣等情緒,對過往有興趣的事也興致缺缺,甚至畏懼。

患者記憶力衰退時,本身並不容易覺察,多是周遭的親友先感受到。因此,家人之間應該當彼此的守護天使,如發現異樣,就應主動、積極陪伴就醫,把握黃金診斷與治療時機。

精準檢驗新武器 幫助醫師正確診斷

張醫師也說明,在阿茲海默症的檢查上,「精準判讀」非常重要。首先,醫師必須先排除患者是因為中風、酒精中毒、車禍造成的失智症狀,或是腦出血和憂鬱所造成的神經損傷,而導致記憶力衰退。在阿茲海默症的檢查上,20幾年前必須仰賴解剖,如今,已有三個方法可加以破解。

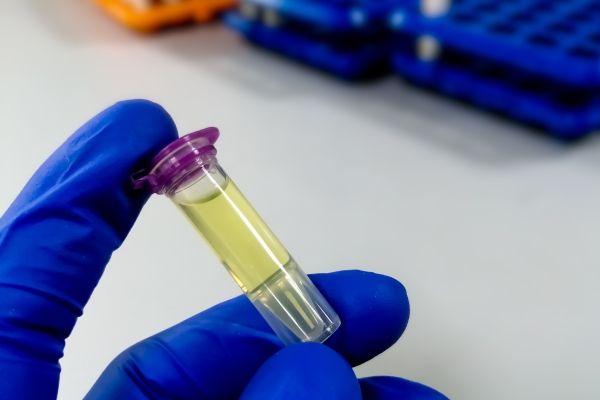

透過分析腦脊髓液中蛋白質比例變化,可作為阿茲海默症診斷依據。

透過分析腦脊髓液中蛋白質比例變化,可作為阿茲海默症診斷依據。

首先是患者可以透過正子掃描攝影檢查,檢測腦部是否含有類澱粉蛋白沉積的現象,若有則為陽性,代表患有阿茲海默症,正確率近95%。

第二種是做腦脊髓液檢查。因為腦脊髓液包覆腦部,若腦脊髓液內的蛋白質成份(例如Aβ42/Aβ40, p-tau181/Aβ42和t-tau/Aβ42)比例改變,則可判斷為阿茲海默症。

阿茲海默症的抽血檢測已具臨床研究基礎,未來有望成為簡便的早期診斷工具。

阿茲海默症的抽血檢測已具臨床研究基礎,未來有望成為簡便的早期診斷工具。

第三種則是抽血檢查,若是血中的pTau217上升,就能高度判別為阿茲海默症,其準確率可以高達90%以上1 。重點是,抽血方式對民眾而言相對簡單、接受度較高,對醫師而言也是良好的、可以預期的新型檢測方向。目前,用抽血檢查阿茲海默症的研究正積極進行中,未來將會是診斷上的重要臨床指標

減輕負擔 及早診斷就能幫大忙

根據衛福部資料顯示,失智症家庭每年的照護費用高達53.3萬元2 ,無論對個人、家庭、甚至國力都是很大的負擔。在早期階段、也就是輕度認知障礙(MCI)、輕度阿茲海默症(mild AD)階段,越早接受篩檢與治療,能降低病患與照顧者的身心壓力,照護量能也可大幅下降。

張醫師表示,倘若發現身邊親友有明顯短期記憶衰退的狀況,別再只是懷疑或等待。現在醫學已經進步許多,從正子攝影、腦脊髓液到抽血檢查,都能精準協助診斷是否為阿茲海默症,擺脫以往只能依靠生活觀察與問答測驗的模糊年代。

更令人振奮的是,台灣今年核准兩款治療阿茲海默症新藥,其原理是移除腦中的類澱粉蛋白,可以減緩腦部功能惡化的速度。「對我們醫師來說,這就像擁有新的武器;對民眾來說,更是一線希望。」張醫師強調,早期診斷與及早治療,才有機會真正改變病程,也減輕家庭長期照護的壓力。

張醫師也鼓勵民眾,大腦是個很特別的器官,越用會越靈光!尤其當你的生活呈現多樣性,願意參與各種活動,積極與人互動,你的大腦存款就會越來越多。

[1] Palmqvist S, Warmenhoven N, Anastasi F, et al. Plasma phospho-tau217 for Alzheimer's disease diagnosis in primary and secondary care using a fully automated platform. Nat Med. Published online April 9, 2025. doi:10.1038/s41591-025-03622-w