文/50+編輯部

台灣2025進入超高齡社會,65歲以上人口比例將超過20%。人口快速老化的挑戰,使得「善終」成為國人最新關鍵議題,前陣子的瓊瑤過世,更引起人們對於如何準備未來更深刻的思考。

為了深入了解國人對善終議題的認知與態度,全國最大熟齡媒體《50+》、遠見民調中心與龍巖於2024年10月進行「國人生命後準備善終認知行為大調查」,針對台灣地區1,026位45歲以上民眾進行網路問卷調查,探討國人對善終規劃的認知與需求。

過去,國人對該議題較忌諱,這是社會改變風氣後、國內第一份針對民眾身後事規劃態度的調查。

調查發現,台灣45歲以上民眾對身後事的觀念與準備已產生重大轉變,展現「不懼談死、為愛規劃、需求升級」的三大顛覆!

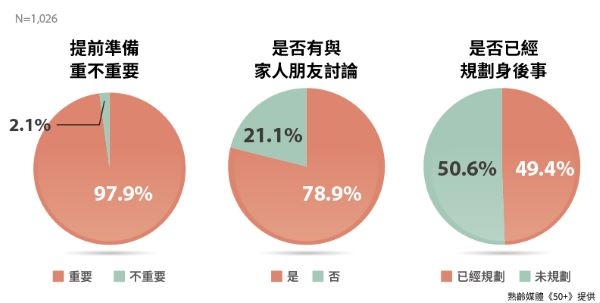

1.顛覆一:近八成民眾已打破禁忌願意討論,擺脫「避諱死亡」傳統包袱。

2.顛覆二:提早準備身後事的原因,已從過去的「避免遺產紛爭」,轉為「關懷家人」,46.5%受訪者最在意對家人情感衝擊;

3.顛覆三:跳脫價格思考,更重多元服務:服務需求走向優質化,願付費用較官方統計高出34%,更且期待生前契約能包含多元面向,例如與超高齡社會相關的醫療諮商與法律顧問等專業服務。

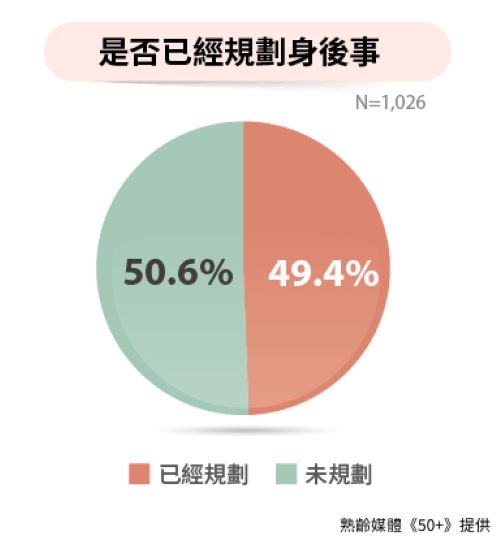

不過調查也發現,雖然觀念已經開放,但實際著手規劃的人仍未過半(49.4%),究其原因,最大的障礙不是觀念,而是資訊的不足。

是否已經規劃身後事。

是否已經規劃身後事。

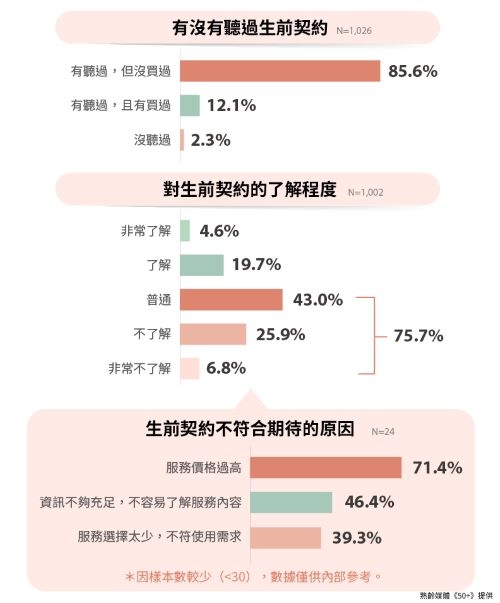

以生前契約為例,儘管有97.7%的受訪者表示「聽說過」生前契約,但表示自己「充分了解」相關服務的人只有24.3%,實際購買的比例更僅有12.1%。在那些認為「市面上的生前契約不符合期望」的受訪者中,除了價格因素外,有超過半數人(57.9%)表示,是因為不夠了解,所以猶豫不前。

對生前契約的了解程度。

對生前契約的了解程度。

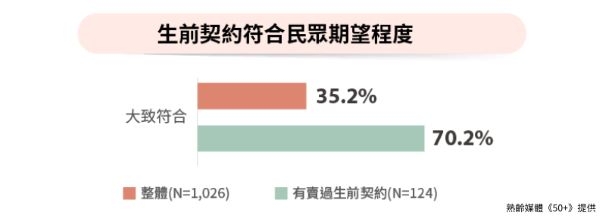

但值得注意的是,那些已經跨出第一步的人,大多對自己的選擇感到滿意。七成以上的生前契約購買者表示,服務達到了他們的期待。這個發現似乎在告訴我們:只要資訊更透明、更容易理解,也許更多人就能從「我知道很重要」,邁向「我願意現在就行動」。

生前契約符合民眾期望程度。

生前契約符合民眾期望程度。

以下為三大發現的詳細說明:

顛覆一 不懼談死:近八成敢與家人談死亡

調查發現,幾乎所有45歲以上的受訪者都認同提前規劃身後事的重要性,近八成的人更已經開始與家人朋友討論這個話題。更令人驚訝的是,不分年齡層,從40多歲的中年族群到60歲以上的樂齡世代,多數認為「現在就該開始規劃」。

這些數字透露出一個訊息:現代人已經能用更坦然的心情面對生命的終章,把它視為人生規劃中自然且重要的一環。這說明現代人已經能理性看待死亡議題,不會覺得談論就是不吉利,反而認為及早準備是負責任的表現。

與親友討論身後事的比例。

與親友討論身後事的比例。

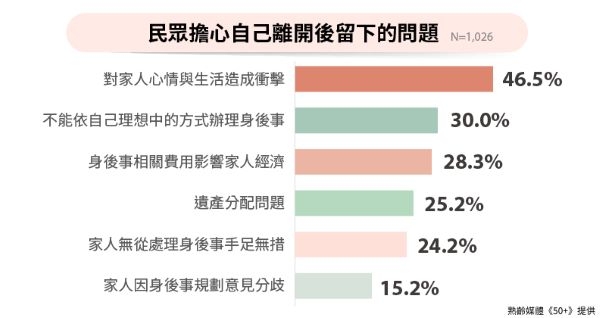

顛覆二 為愛規劃:最掛心的是家人

2022年3月,美國精神醫學會在《精神疾病診斷與統計手冊》中新增了「延續性哀傷症」(Prolonged Grief Disorder)的診斷,反映出喪親之痛可能對家屬造成持續性的生理與心理傷害。這項診斷的納入,凸顯了死亡不僅是個人生命的終結,更可能對至親家屬帶來長期的情感衝擊。

在台灣人的生命規劃裡,「家人」永遠是最重要的考量。這次調查發現,當被問到最擔心自己離開後會留下什麼問題時,近半數(46.5%)的受訪者第一個想到的是「對家人心情與生活造成衝擊」,其次才是能否按照自己的理想方式安排(30%),以及是否會造成家人經濟負擔(28.3%)。

《50+》總編輯兼副執行長王美珍表示,這樣的數據反映出社會觀念的重大轉變。在過去,規劃身後事往往著重在遺產分配(25.2%)或避免家人意見分歧(15.2%)等實際層面的議題。但現代人的考量已經不同,他們更關心的是:離開後,至親至愛的生活會不會受到太大衝擊?情感上能不能承受?甚至連經濟負擔都不是最主要的顧慮,而是將心思放在如何減輕家人的情感衝擊上。

民眾對於離世後的擔心層面。

民眾對於離世後的擔心層面。

顛覆三 需求升級:跳脫價格至上 更重視多元服務

當善終規劃不再只是一個沉重的話題,人們對於相關服務的期待也隨之提升。調查發現,現代人在選擇服務時,已經跳脫了傳統「價格至上」的思維,轉而更重視服務的整體品質和內涵。

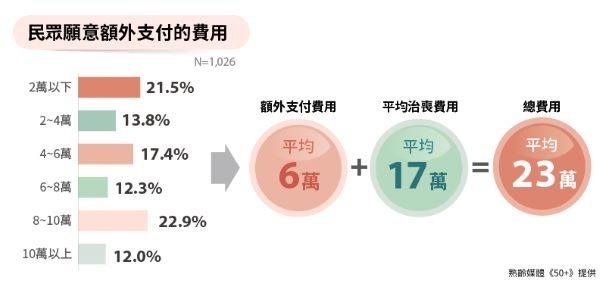

調查發現,消費者平均願意為生前契約的服務多支付約6萬元,加總起來,一套完整身後事的費用約為23萬元[註1]。在已購買生前契約的消費者中,更有近五成民眾願意多支付8萬元以上的費用購買生前契約,這一比例明顯高於整體平均的34.9%。這表明,當消費者真正體驗到服務所帶來的價值與便利後,他們對價格的接受度便會隨之提高。

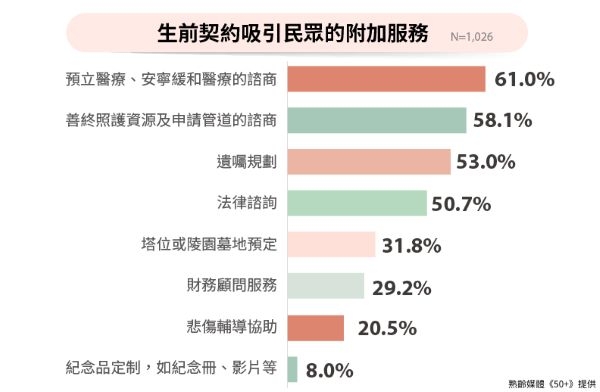

最令人驚訝的是,國人對於身後事的需求也呈現出更全面多元的服務需求。調查發現,現代人最在意的已不只是傳統的禮儀安排,更重視生命末期的整體照顧,當被問及「生前契約包括哪些附加服務會更具吸引力?」時,有61%的受訪者希望獲得預立醫療的諮詢,58.1%需要善終照護資源的介紹,53%關心遺囑規劃,還有50.7%重視法律諮詢服務。

這些數字反映出台灣社會的逐漸成熟:當我們能夠用更開放的態度討論生命議題,自然也會期待一個能夠全面照顧身心需求的服務體系,從醫療諮詢到心理關懷,從法律協助到家庭溝通,每一個環節都是為了讓生命的最後一程,也能走得優雅、自在。

民眾願意額外支付的費用。

民眾願意額外支付的費用。 生前契約吸引民眾的附加服務。

生前契約吸引民眾的附加服務。

[註1]:23萬元的組成包含:

根據內政部2017年統計,國人平均治喪禮儀服務費用約為$171,634(此費用不含塔位或墓地)。受訪者平均願意為生前契約支付額外6萬元,內容包括專業規劃諮詢、分期繳款、預先支付避免未來費用上漲、可依個人需求規劃、幫助家人用最快時間回到正常生活等優點,以及臨終前關懷、遺體接運、設立靈堂、入殮、治喪協調、奠禮準備/舉辦、發引火化、返主除靈及晉塔安葬等完整禮儀服務。

總結這份調查,描繪出了台灣人對善終議題觀念的嶄新樣貌:人們不再迴避死亡話題,更願意與家人討論生命的最後一程;不再只著眼於財務安排,更關心家人的情感需求;期待的服務也從單純的禮儀安排,擴展至醫療諮詢、心理關懷等全方位的支持。這些轉變,都勾勒出一個更成熟、更懂得珍視生命價值的社會樣貌。

然而,觀念的開放並不等於行動的展開。雖然絕大多數人認同及早規劃的重要性,但實際著手準備的比例仍未過半;即使都聽過生前契約,但真正了解其內容的人卻是少數。這提醒我們,除了觀念的轉變,更需要讓相關資訊更容易取得、更淺顯易懂,幫助每個人從「知道重要」邁向「願意行動」。

美國知名外科醫師葛文德Atul Gawande所著的《凝視死亡》一書曾說,「老弱之人至少需要兩種勇氣。第一種是面對死亡的勇氣;第二種勇氣更難得了,也就是根據事實,勇敢採取行動。」道出了面對生命終章時最關鍵的課題:不僅要有勇氣直視死亡,更要有行動的決心提早規劃身後事。

善終,不只是為自己謀劃一個圓滿的句點,更是為摯愛親人織就一張溫暖的安全網。當我們能夠即早展開規劃,不論是預立醫療、善終照護、法律文件,或是情感支持的安排,都能讓自己和家人更有準備地面對生命的轉折。在這個即將邁入超高齡的台灣社會,學會如何安排一個圓滿的告別,或許就是我們留給後人最溫暖的禮物——用充分的準備與規劃,讓每一次的離別,都能少一些遺憾,多一份安心。