編按:出生於1922年的勞亦儉,與太太一起住在彰化田中榮民之家,是園區裡有名的百歲人瑞。認真過活的他,80歲時才學電腦、練嘸蝦米輸入法;90歲學智慧手機,現在還每天和兒女用LINE聯繫問候。年齡,無法阻止他探索世界的心。

走過漫漫歲月,如何常保對生活的熱情?

這日下午,《50+》採訪團隊來到彰化田中榮民之家,拜訪園區內赫赫有名、人稱「勞伯伯」的百歲人瑞勞亦儉。

102歲(2024年)的他,雖然雙腳無法行走太久,但精神仍好,說起話來更是中氣十足。他熱愛學習,喜歡探索世界。60歲結婚,70歲創業、學開車,80歲學電腦、練習嘸蝦米輸入法。90歲後,他開始學智慧手機,現在每天使用LINE,和兒女傳訊息問候。電腦、智慧手機這些科技產品對他來說,都是再熟悉不過的事物。

年紀漸長,大多數人難免對新工具感到畏懼,擔心自己因此展現出笨拙的那一面。問勞亦儉,為什麼願意學?他理所當然地回答:「不學不行!如果不學,很多事做不了啊。」

20多歲來台旅遊卻意外滯留 從此展開拚搏人生

勇於迎接挑戰,其實是因為勞亦儉一路以來,面對了許多人生中的「不得不」。

勞亦儉祖籍中國浙江杭州,小時家境不錯,父親還是留德博士。1948年初,那時才20多歲的他,隻身離開杭州,一路從天津、北京、瀋陽再到台灣遊玩。在台灣待了20多天後,回家前,他撥了通電話給父親,告知自己準備回去了。沒想到,當時的政治局勢早已天翻地覆。「我爸爸說:人家跑都跑不掉了,你回來幹什麼?」

身無分文的他,只能自己謀求一條生路。

「有人告訴我,對面的軍營在找人,當兵就有飯吃了。所以我就跑去說:我要當兵。」殊不知這麼一入伍,20多年就過去了。後來再回家,父母都已離世,只剩2個弟弟和2個妹妹。所幸弟弟妹妹的發展都不錯,也很長壽,彼此到現在都還有聯絡。

60歲時,他在台北遇見30多歲的妻子陳思顗。兩人的年齡雖有一段差距,卻很談得來,儘管家人有些意見,還是決定共組家庭。「他給我的感覺是很有責任感,還懂很多事。當年我己30歲了,一切都是好因緣吧!」陳思顗笑著回憶。

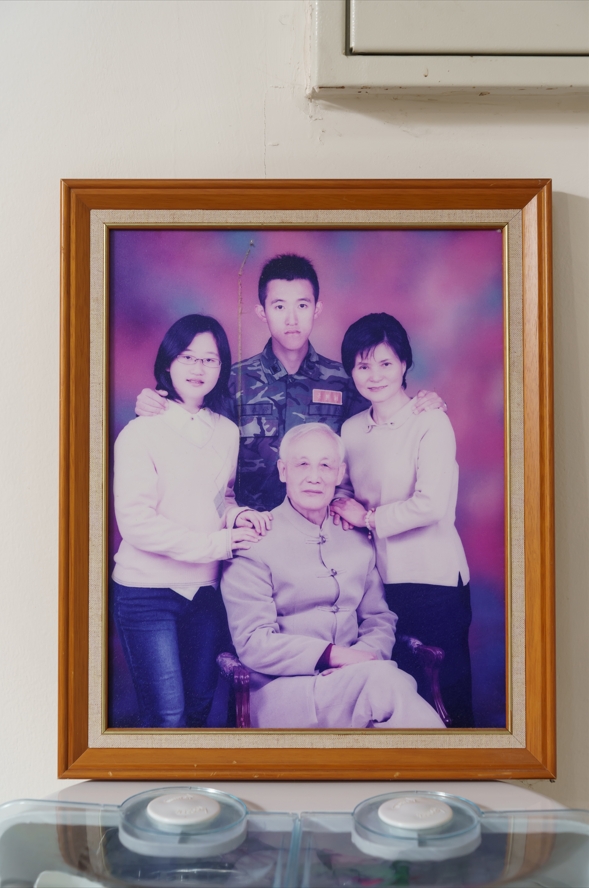

兩人育有一兒一女,雖然沒有同住,但每天都會透過LINE問安3次。家族群組裡,只要有人還沒道晚安,大家就不能安心睡覺。此外,小女兒每隔1~2個月也會來榮民之家探望,家人關係緊密。

勞亦儉一家人多年前旅遊合影。(圖片來源:影巷26號攝)

勞亦儉一家人多年前旅遊合影。(圖片來源:影巷26號攝)

榮家住處掛著一家人的合照。(圖片來源:影巷26號攝)

榮家住處掛著一家人的合照。(圖片來源:影巷26號攝)

勇於挑戰新事物:70歲創業學開車,80歲學電腦打字,90歲學手機

為了養家,70歲那年,勞亦儉創業做環保清潔事業,並且開始學開車。「那時,人家不讓我考駕照。我說:『在法律上,考駕照有年齡下限,18歲以下不可以考,但是沒有上限。我交了錢,為什麼不能考?』」

不服輸的他,取得駕照之後,又在80歲那年開始學習電腦。

他回想,當時為了參與政府標案,他知道自己一定要學電腦、學打字。「可是我不會注音符號,學電腦也比別人加倍、加倍地辛苦。」從沒學過注音符號的他,因此自學嘸蝦米輸入法,努力硬背法則,再一字一句敲出文件。現在,隨便跟他說一個字,他都能馬上敲出來。

勞亦儉用電腦一字一字敲下日記。(圖片來源:影巷26號攝)

勞亦儉用電腦一字一字敲下日記。(圖片來源:影巷26號攝)

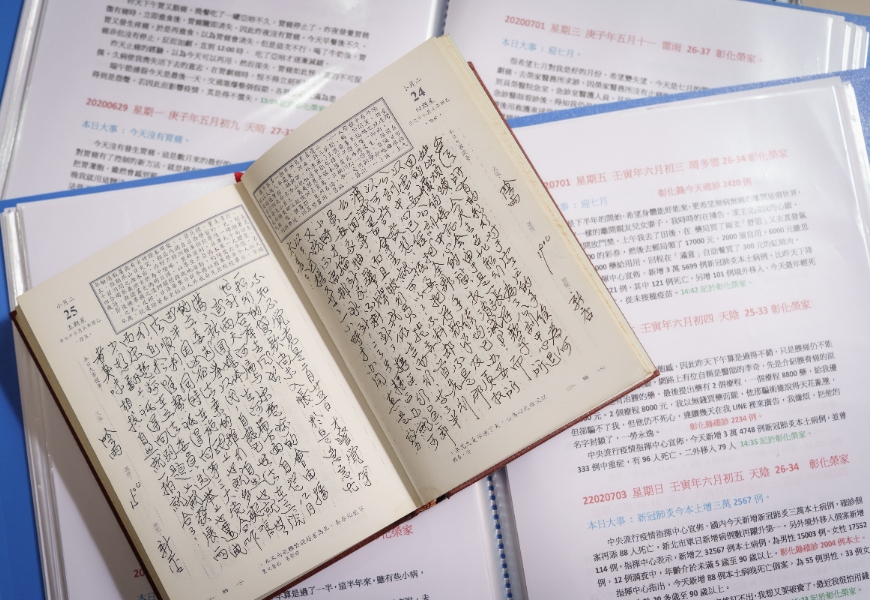

勞亦儉原本就有手寫日記的習慣,採訪當日,他展示了多本厚厚的日記本,字跡工整有力。

而學會輸入法後,他開始改用電腦寫日記,一天寫約300字。除了記錄天氣,還會寫下當日重要事項,例如,家人之間的對話、榮民之家的活動,或是自己的身體變化。疫情期間,他也記下每天確診案例數。寫完再列印出來,保存於資料夾中。

勞亦儉多年來的日記本。(圖片來源:影巷26號攝)

勞亦儉多年來的日記本。(圖片來源:影巷26號攝)

90多歲時,女兒買了一支智慧手機送給勞亦儉。從此,他的世界又拓展到手機上。手拿一支觸控筆,傳LINE訊息、打電話、傳照片都難不倒他。平時,他也會打開電腦裡的YouTube觀賞京劇、玩玩接龍。(相關閱讀:想要耳聰目明到老,怎麼做?吳明珠:6個應養成的生活習慣)

勞亦儉習慣和兒子「小勞」用LINE聯絡,每日3次問安。(圖片來源:影巷26號攝)

勞亦儉習慣和兒子「小勞」用LINE聯絡,每日3次問安。(圖片來源:影巷26號攝)

與家人相處要互相尊重 這生有太太的陪伴很幸福

雖然軍旅生涯多年,勞亦儉的個性卻十分溫和。與太太、兒女相處時,總是秉持著尊重二字,從不勉強家人。

他與太太同住在榮民之家約8年,書房裡,兩人一左一右,各擺了一張桌子。勞亦儉信奉基督教,桌前立著十字架;太太篤信佛教,桌上放的是佛像,屋子裡小聲播放著佛經。但信仰不同,並不影響兩人的關係。

「她吃素,我吃葷,我最喜歡吃肥肉。」他說:「吃的方面,我認為只要衛生乾淨就可以了。要吃什麼,隨個人喜好。」

此外,勞亦儉深知自己年紀較長,擔心未來太太一個人會孤單,也鼓勵她去擔任慈濟志工、參加活動,多結交朋友。

他平時喜歡用電腦觀賞YouTube上的京劇表演。(圖片來源:影巷26號攝)

他平時喜歡用電腦觀賞YouTube上的京劇表演。(圖片來源:影巷26號攝)

面對下一代與自己的不同,勞亦儉則保持開放心態。嘗試理解,不任意批判。

「很多跟我差不多年紀的人,在街上看見年輕人穿著露很多的衣服,看不慣。我說,這不是看不慣,是落伍了。」他正色說道。(相關閱讀:分寸感是成年人最高級的修養!家人、朋友關係,如何留有「氧氣」不讓彼此窒息?)

勞亦儉說話時鏗鏘有力、表情嚴肅,但只要一見到太太,眼神立刻變得溫柔,臉上也會出現笑容。

疼愛太太的他,沒事還會獨自騎著電動車離開園區,到車程約20分鐘的大街上買彩券。但這並不是為了滿足自己的發財夢,而是為了家人。「他擔心,以後少了他的薪水,我一個人不能活。」陳思顗半開玩笑說。

「我過得很幸福。我太太很好,一對兒女也很好。」回憶過往,102歲的勞亦儉有感而發。也許到頭來,人生中最重要的成就,不是傲人財富也並非頭銜光環。身邊有著親愛的家人,一切足矣。