文/衛生福利部食品藥物管理署 藥物食品安全週報第1000期

不少民眾對原廠藥存有迷思,認為療效比學名藥好。食品藥物管理署(下稱食藥署)署長莊聲宏強調,學名藥與原廠藥具有相同的成分、劑量及劑型,且均經食藥署嚴格把關才能上市,因此兩者一樣好!

原廠藥?學名藥?差別在哪裡?

莊聲宏解釋,藥廠開發新藥需要經過十至十五年漫長的研發過程,及動物、人體實驗,證明其安全性及療效才能取得專利並上市,投入經費約數十億美金。新藥通常享有二十年專利期保護,在專利保護期間,只有研發出新藥的藥廠可以獨家生產這種藥,就稱為「原廠藥」。藥廠研發新藥品花了數十億美金,要在二十年間回收甚至獲利,所以價格通常比較高,並非人人負擔得起。

等專利期過後,其他合格藥商就可以依照當初研發藥廠申請專利時提出的資訊,製造生產具有同成分、同劑量及同劑型的藥品(即「三同藥品」),且須通過藥品生體相等性(BE)及藥品生體可用率(BA)試驗,來證明與原廠藥具有相同療效,這就被稱為「學名藥」。

由於學名藥不需像原廠藥投入龐大的研發經費,因此,價格比原廠藥低;也因為有較多藥廠投入學名藥的製造,可選擇性也較高。所以,提高學名藥的使用率已是世界趨勢。根據統計,目前美國有92%的處方藥品為學名藥,歐洲為67%,而日本則有77%,臺灣和日本相似,約為七成左右。

莊聲宏指出,若能增加學名藥的使用比例,不堅持用原廠藥,除可增加醫療端之藥品供應彈性,亦可降低缺藥風險發生。例如之前曾發生台灣人常用的退燒藥「普拿疼」缺貨的情形,普拿疼的主成分是「乙醯胺酚」,其實臺灣並不缺同成分的退燒藥,在臺灣該成分藥品國內就有七十多張藥證(包含單方或複方),因此藥品供應是無虞的。

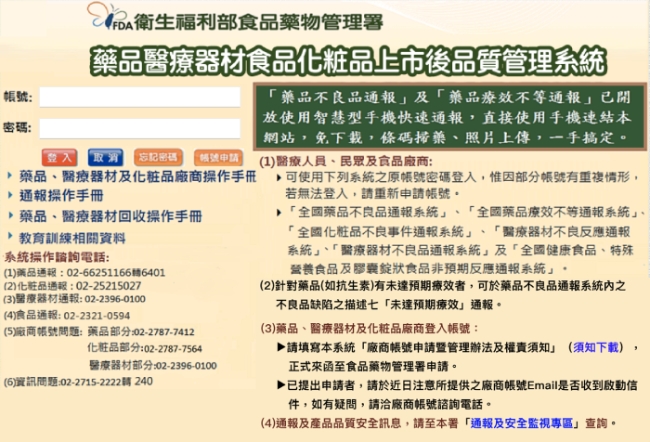

而醫療單位或民眾若發現使用學名藥疑似出現藥效改變或不良反應發生或增加時,可上食藥署的「藥品療效不等通報系統」(http://qms.fda.gov.tw)進行通報,食藥署即會進行調查。

善用品質管理系統,就可以更清楚藥品、化妝品的詳細資訊

善用品質管理系統,就可以更清楚藥品、化妝品的詳細資訊

此外,學名藥在上市前,也是採用與原廠藥相同的審查標準,且製造廠也需符合國際醫藥品稽查協約組織(PIC/S)的藥品優良製造規範(GMP),通過食藥署查核取得「製造許可」後,才可以從事藥品製造。莊聲宏表示,為確保民眾用藥品質與安全,針對通過PIC/S GMP的藥廠,除依產品類型及藥廠歷次檢查紀錄等因素,每2-4年定期例行性查廠外,對於有接獲不良品通報或其他與品質有關資訊的藥廠,也有無預警查核的機制,確保藥品品質。

莊聲宏再次強調,食藥署對原廠藥與學名藥的審查及把關均採相同標準,且學名藥不僅價格便宜許多,療效也與原廠藥相同,使用學名藥不僅可以有效減少醫療支出,也可使藥品供應不間斷,因此呼籲民眾應捨棄品牌迷思,原廠藥與學名藥一樣好。

生活「藥」不要 過期藥品該怎麼處理?

根據藥師公會統計,臺灣每年丟棄大約193公噸的藥品,將近5億顆,其中以慢性病用藥居多,最大的原因是很多人拿了藥卻不吃。莊聲宏表示,不管是家中的常備藥或是醫師開立的藥品,最佳的用藥原則是買了或領了藥,能正確的保存藥品,並能按時按劑量服用不囤藥。

莊聲宏指出,一般藥品通常存放於室溫下乾燥、陰涼及避光處保存即可,除非有特別標示,才需要存放於冰箱冷藏(2-8℃),否則保存於冰箱反而容易讓藥品受潮變質。此外,藥品在外包裝上,或是鋁箔膜上,都會印有保存期限,是指「未打開包裝」狀態下良好保存的期限,打開包裝後,有效期限就會縮短。藥品如果超過有效期限就應丟棄,已經分裝的裸錠或磨成粉的藥品,則是一週內未使用,就需丟棄。

留意藥片上標註的保存期限,藥品使用才能更加安心。

留意藥片上標註的保存期限,藥品使用才能更加安心。當藥品欲丟棄時,莊聲宏建議依下列原則處理。

一、一般錠狀、膠囊等固體藥品:可以直接丟進垃圾袋,隨一般垃圾焚化處理

二、糖漿、藥水等液體藥品:切勿倒入馬桶或水槽中,可先將藥水倒入夾鏈袋,在夾鏈袋內放入咖啡渣或是茶葉,吸附液體避免溢出,密封後再丟到一般垃圾桶。剩餘的藥罐、藥袋,則依材質種類回收。

三、抗癌藥、抗生素、荷爾蒙、管制藥品等: 此類藥品稍有不慎即可能造成環境危害,故應拿到社區藥局或醫療院所回收。

四、用過的空針或針頭,請用「堅固的廣口塑膠容器」收集後,利用返院門診時帶回醫療院所丟棄。

好好處理過期藥水,千萬不要貪圖方便,就直接把液體倒進水槽或馬桶裡造成環境汙染。

好好處理過期藥水,千萬不要貪圖方便,就直接把液體倒進水槽或馬桶裡造成環境汙染。

總結來說,不論是原廠藥還是學名藥,只要通過政府的嚴格審查和把關,民眾都可以安心使用。消除對藥品的品牌迷思,選擇適合自己的治療方案,才能更好地保障健康。而民眾若有用藥上的疑問,應隨時諮詢專業的醫護人員,依照醫囑或藥師的建議進行用藥。這樣不僅能減少醫療資源的浪費,也有助於提高醫療的可及性,讓更多人能受益於安全且有效的治療。

(食品藥物管理署廣告)

(歡迎轉載,請尊重著作財產權,勿重製或改作;引用文章時請加註文章出處。)