文/王美珍 攝影/日日寫真 內文圖片/高希均提供

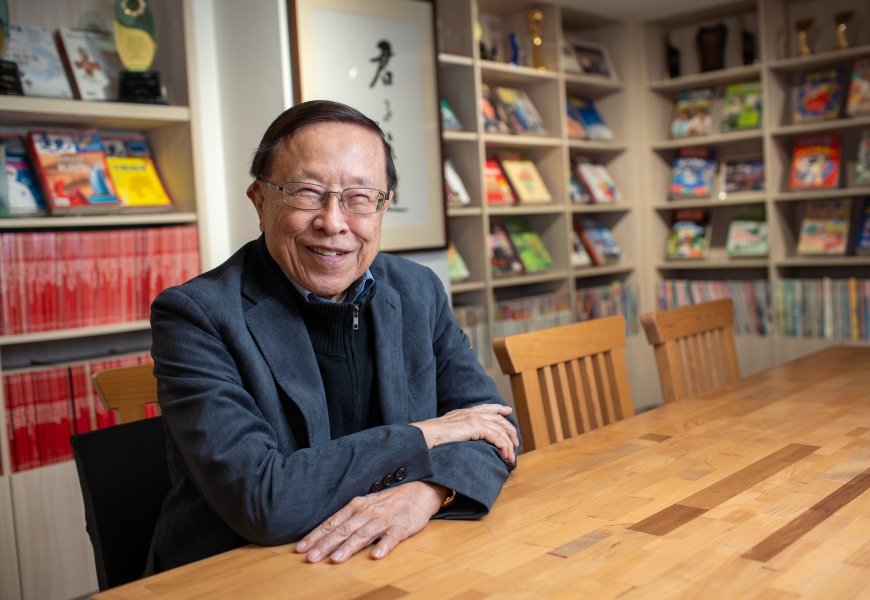

走進台北市松江路的「93巷人文空間」,除了書與咖啡,如果留意,常會聽見僅屬於此的獨特背景音:一陣爽朗明亮的笑聲,從VIP包廂穿透而出——那是遠見天下文化創辦人高希均。

他最常做的動作,是舉起一本書對著聽眾,傳播值得分享的觀念。不管聽眾是20幾歲的年輕員工,還是中華民國總統;是幾個人的下午茶聚會,還是千人以上的演講場合。

一位員工幽默註解高希均的工作日常場景:10次公司會議中,至少9次都會介紹書、推廣書。若有唯一一次例外,約莫,就是他自己在寫書了。

87歲的高希均,近日出版套書《打造台灣軟實力之島》,內容包括開放、文明、進步、和平、學習等5冊主題,寫下40年來的學與思,及對台灣社會的期許。

兩岸關係緊張之際,他引用哈佛大學奈伊教授提出的理論,「硬實力是指用軍事上的強勢來壓制住對方;而軟實力是指一國以制度、文化、政策上的優越性和道德性,展現其吸引力。」他認為,台灣是一個小島,以軍事硬碰硬並不切實際,軟實力才是台灣的出路。

在台北國際書展的發表會上,81歲、坐著輪椅的洪女士,是高希均幾十年來的書迷。既使行動不便,還是請照服員帶她來到現場,仔細聆聽筆記。她說,「高教授提倡『天下沒有白吃的午餐』的觀念,影響了一代人,讓我們學會要付出,而不是理所當然向別人要。」

白髮之年,她對同輩的高希均也有了新的好奇,不禁詢問筆者,「高教授怎麼看起來這麼年輕?」而後她自答,「可能是他常常讀書和動腦吧。」

每天早上9點前,高希均一定進辦公室,42年如一日。如有一尺度衡量這位知識份子的心熱不滅的溫度,那即是自70年代以來,他已累積30多本著作,高達4、5百萬字,迄今仍繼續寫著。

母親賣掉手上最後戒指,只為能聽英文廣播

為什麼高希均對社會的文明與進步,特別有感?

1949年,13歲的高希均因上海戰亂,隨家人搭輪船到高雄港時,第一次踏上台灣的土地,迎來的畫面令他難忘:「幾個小男生,光著上身,沒穿鞋,只穿一條短褲。脖子掛著木箱,裡面兜售著冰棒和香蕉。」他用父親給的一條香菸,換了一串香蕉。

窮,是當時他對台灣的第一印象。他們一家搭著載貨火車,在南港眷村落腳,家中5個孩子,僅靠父親文職軍人的一份薪水過活。每到下半月,母親就要到處張羅標會,解決家用。

1967年,高希均(左一)赴美後返台,於南港眷村與雙親相聚。

1967年,高希均(左一)赴美後返台,於南港眷村與雙親相聚。

雖然環境清寒,曾在大陸擔任小學校長父親仍非常重視教育。高希均就讀臺北商職時,母親甚至把手上的最後一枚戒指賣掉,只為了買一台短波收音機,足以聽到美國之音的全英文廣播,這也讓他的英文成績始終都是領先。

因有感於國家貧窮,高希均於台中農學院(現中興大學)的農業經濟系畢業後,赴美攻讀經濟發展的碩士與博士。

當時,一張去美國的單程機票票價是600美元,大約台幣2萬4千元,遠超過一般家庭所能負擔。他的父親甚至為此提早退休,以退休金台幣1萬8千元,加上同鄉鄰居湊出6千元,才換得讓他去美國留學的機票錢。

沒想到,經48小時飛行後,他經歷人生最大的震撼教育。寄宿家庭的美國老太太和善向他介紹「這是你的廚房,這是你的冰箱。」環顧房間,鋪著地毯、電話,還有一個台灣最好的席夢思床。當時眷村2千多戶,沒有一家有這些設備。

當時的他才23歲,已濃縮經歷3種世界的反差:看過大陸的戰亂,經歷台灣的貧窮,嘗過美國的富強。

「我興奮!我夢想!美國能,台灣有一天也能。」他寫道,從那一刻開始,高希均立定志向,要使自己的國家變得更開放、自由與富裕,「傳播進步觀念」遂成為一生的職志。

媒人恩人都是書,一生相信自力更生的好處

改變一個國家,僅靠稿紙文字,真的有力量嗎?常有人說,「如果要害一個人,就讓他去開出版社。」

然而,天下文化42年來,已出版超過4千本書籍,包括中文版《無愧》及翻譯的《執行力》、《藍海策略》、《賈伯斯傳》等無數暢銷數十萬冊以上書籍。公司的事業體也穩健成長,服務的讀者從兒童到熟齡,觀念播種改變了許多人的生活。高希均自豪,「公司創立以來,在我和王力行發行人的共同打拼下,從未借過款,也從未遲發過一天薪水!」

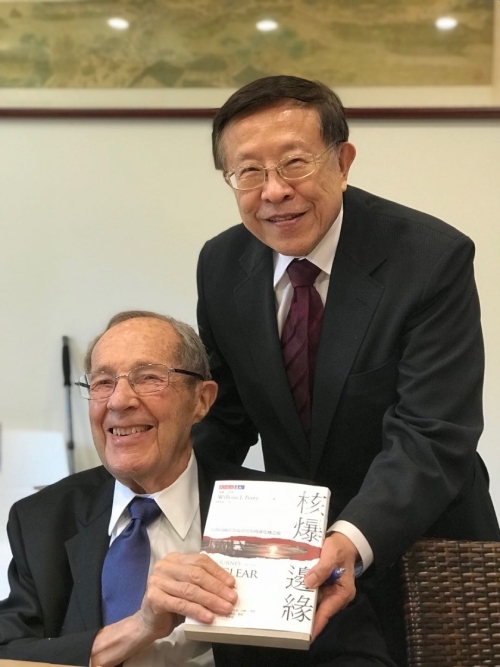

2018年美國前國防部部長培里(Dr. William Perry)於天下文化出版《核爆邊緣》,與高希均合影於93人文空間。

2018年美國前國防部部長培里(Dr. William Perry)於天下文化出版《核爆邊緣》,與高希均合影於93人文空間。

自力更生的精神,高希均早從大學就開始。他幽默說起一段往事,「大三時,老總統蔣中正出版了《蘇俄在中國》舉辦新書論文比賽,第一名獎金4千元。當時的大學的伙食費一個月是120元,4千元換算成現在的物價40倍,將近現在20萬元的購買力!」高希均得了第一名,豐厚獎金入袋,他笑說大學生活最後一年因此「非常小康」!

當時,他擔任台中農學院《積穗》雜誌的主編,就讀東海英文系一年級的劉麗安投稿,兩人因此結識。「那時只要有2塊5毛錢,就可以度過一個很好的週末了,可以吃一碗牛肉麵,也可以看一場電影。」靠著文筆得來的4千元,約會基金已綽綽有餘,同為軍人子弟的劉麗安,2年後趕去美國,成了高太太。高希均的「媒人」,其實不是人,也還是「書」。

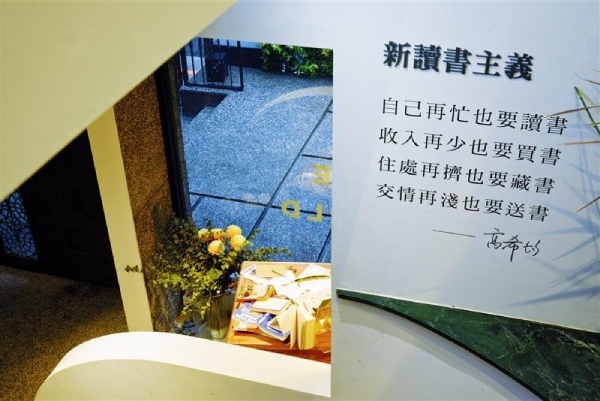

在遠見天下文化的空間內,可見高希均提倡的「新讀書主義」看板。

在遠見天下文化的空間內,可見高希均提倡的「新讀書主義」看板。

雖然留學的機票,把高家的唯一收入用盡了。但到了美國的第二個月,高希均就從獎學金中寄出美金30元供家用,每月從不延誤寄出。當時台灣的國民平均所得,僅僅是每年100美金。一夕之間,高家成了眷村中最高所得的人家。

靠著教育,一家翻身;因為知識,建立事業。「我一直相信自力更生的好處,」高希均說。

很少人知道,Covid-19疫情期間影響甚鉅,許多出版業者皆向政府申請補貼,高希均卻告訴同事不該申請,認為應該給更需要的同業。

在美國擔任牧師的高希均之子Richard Kao,表示父親重視品德、信用與助人,對他影響很大。「我印象最深的是,我觀察台灣很多公司都會燒香拜拜,但我父親從不做這些。他認為經營公司要靠自己的本領、專業,而不是其他力量。」

和平是最大願望,從來沒有人叫我不要講了

在開放、文明、進步、和平、學習5項核心主題中,問高希均目前最焦急的問題是什麼?他毫不猶豫回答是「和平」,「中國大陸如果要武力犯台,只要炸毀機場跑道、通訊設備,交通和通訊就失效,全台就足以被癱瘓。」

所以,不管別人貼什麼政治標籤,他仍是大聲疾呼,應該將一年6千億的軍事預算,更多用於教育文化等軟實力的建設上。其急切程度,甚至高於許多政治人物,問他為何總有「非說不可」的動力?

他的答案很有趣,「因為從來沒有人和我說,enough is enough(夠了,你不要再說了)。」

因為倡議兩岸和平,曾有人批評他親中。但鮮少人知道,六四天安門事件時,中國物理學家、中國科學技術大學副校長方勵之,因為倡議民主自由,成為中國政府眼中釘。然而,方勵之在美國大使館避難13個月時,高希均仍能和他通電郵。而後方勵之到了美國,高希均亦邀請他赴台演講、並出版回憶錄。

高希均說,即便如此,他從1988年第一次去北大、清華演講,後來幾乎每年都去大陸各地演講或調研,自己甚至還在大陸出了7本簡體字的書,完全沒受到官方的干涉。他笑說,這是知識份子的真心做事的「運氣」。

他也透露過一個從未公開說過的故事,台灣政治史上的至為關鍵的美麗島軍法大審,第一天,高希均被曾邀請坐在第一排,見證台灣司法的公開審判。

「第一天結束時我5點左右走出法庭,3個電視台訪問我。我說,今天只是第一天,我還不便發表意見。」沒想到,之後稍晚他就接到電話,表示要換個人選旁聽,因為當時的政府期許要聽到民間、尤其短期返國學人稱讚官方的話,但他沒說。

與政治的界線,他的心中自有一把尺。他亮出自己的手機,「我的手機隨時可以讓人看,沒有任何隱藏的資訊。清清白白、乾乾淨淨。」「擇善固執的知識份子既不祈求掌聲,也不在乎噓聲,」他曾如此說。

對50後族群的建議 :財產三分之一給家人,其餘分享最樂

如果還有新本書要寫,高希均說,書名會是「分享」。他認為,分享是熟齡族最適合擁有的一種快樂。

他倡議「自己的晚年自己顧」,不需要靠政府插手,甚至有餘力還要付出。在《文明:展現台灣驕傲》一冊中他寫道「誰決定年輕人的命運?答案是:你自己。這是一個多麼乾淨的、乾脆的、自尊的、自信的答案。」年輕人如此,老年又何嘗不是?

高希均有一子一女,都在美國。有回他問擔任律師的洋女婿怎麼寫遺囑?美國的法令如果沒特別寫,就是配偶和子女均分。不過,他說父母對孩子最大的責任,是讓他們受到好的教育可以自立,自己對遺產的規劃是「三分之一給我的家人,三分之一給親近的人、母校、社區等,三分之一給陌生人,幫助他們。」

高希均夫婦與兒女兩對夫婦,1998年合影於威州河城家中前院。

高希均夫婦與兒女兩對夫婦,1998年合影於威州河城家中前院。

近10年來,對於母校中興大學及臺北商業大學,捐贈了「高希均知識經濟研究室」、「高希均書房」,並捐贈及獎學金捐助優秀及清寒學生。此外,他在美國居住的房子,也捐贈給母校威斯康辛大學作為國際交流使用。

他還記得,那二畝地房子擁有一片小森林,鹿與松鼠、野兔出沒其中,再沿著下坡走下去,就能看見清澈見底的密西西比河的支流,可以泛舟釣魚。威斯康辛大學的校長為此特別舉辦一個盛大的餐會表揚捐贈,全家及中外好友出席。

中興大學高希均知識研究室,供師生使用。

中興大學高希均知識研究室,供師生使用。

台北商業大學高希均書房,供師生使用。

台北商業大學高希均書房,供師生使用。

他強調,不一定只有有錢人才能分享。「『給』是不拘形式的,沒有錢,也可以分享同情心、友情、親情,」而他最珍惜『痛苦中站起來』的故事,認為能帶給人力量。

奇妙的是,高希均一家加上子女的家庭,共有12個人,11個是基督徒,甚至兒子、女婿都是牧師,連大學畢業不久的孫子現在的在台學中文,打算當牧師,剩下唯一個非基督徒,就是他。而人間佛教的創始人星雲大師,則是他最尊敬的宗教領袖。問他為何沒有宗教信仰,卻始終講究奉獻?

「也許是受儒家思想的影響,從小就知道要做『正人君子』,做一個正派的人,做正派的事!」而他最常勉勵公司同事的話就是,「讀一流書,做一流人,建一流社會。」「人做對,事就做對!」

不失眠的秘訣「對得起自己」 樂觀總能發現青青草原

如果正派有其紅利,一個意想不到的好處就是「健康」。

問高希均養身的方法?他的答案與眾不同,「一定要做對的事,對得起自己的良知!」這讓他從不失眠,永遠睡好。

他幽默道,身為企業經營者,「如果煩惱年終發不出獎金來,那就要先做些事……」,意思是,與其擔心後果,不如提前先積極處理。如同預防醫學,在還沒有生病之前,先保持健康。

幾十年來,他維持如一的自律習慣,只要當天溫度超過20度,他一定出門晨泳。大家也一直稱高希均為「高教授」,而不是高董事長,他常邀請科學家、藝術家、企業家、學者演講,他仍然會仰頭做筆記、發問,一如學生時期的他。

在網紅當道、15秒短影音的年代,高達50萬字,厚重如磚的《打造台灣軟實力之島》,台灣人還耐心地閱讀嗎?天下文化總編輯吳佩穎表示,自2024年2月出版近一個月的時間,已銷售6千套(3萬冊)。

別人覺得困難的,高希均總是看見機會。能正如美國威斯康辛大學前校長喬治費爾德(George Field)曾如此形容他:「高博士總能發現青青草原」。高希均於書中寫道,「只要你人做對,活得久,美好的事就會發生在你身邊。」

理念沒變,習慣沒變,學習沒變,87歲的高希均,甚至眼睛裡的笑意都還是和年輕時的照片一模一樣。那麼,年歲帶給他的不同到底是什麼?

也許,正如這句他給自己的註解:「已從一無所有,走向一無所懼。」

*採訪後記

此次採訪結束後,高希均讀畢上述全文,補充說道:「目前仍有所懼,那就是戰爭!」他強調倡議「推動兩岸和平四大步」,願和讀者分享以下內容——摘自《打造台灣軟實力之島》:

1. 和平第一步:去「恐懼」、迎「交流」。不要因恐懼而談判,也不要對談判感到恐懼。談判不是出賣,交流不是投降。

2. 和平第二步:兩岸共同推動「四個開始」:開始不對抗,才能營造氣氛。開始對話,才能得善意。開始交流,才能互信。開始兩岸一家親,才能得雙贏。

3. 和平第三步:減少戰爭的恐懼,是幸福。把軍費移做和平用途,是幸福。

4. 和平第四步:你我的責任和榮耀。兩岸只存在一條和平的單行道與不歸路。台海沒有和平,兩岸失去一切。兩岸不戰,有你有我。兩岸和平,有你有我。兩岸交流,有你有我。這是你我對這一代、下一代的責任,這更是你我一生及一身的榮耀。

相關閱讀:高希均《打造台灣軟實力之島》,天下文化出版