文/陳莞欣 圖/臺中榮總提供 責任編輯/王美珍

編按:超高齡社會即將來臨,在可見的未來,民眾的醫療需求將與日俱增。AI、遠距醫療等新科技如何緩解醫護人力不足的問題,更進一步提升醫療品質?臺中榮總是國內最早進行數位轉型的醫院之一,近年更躋身全球最佳智慧醫院之一,院長陳適安分享經驗。(本文出自「健康大未來」專題)

高齡人口愈來愈多,現有的醫療服務,是否跟得上與日俱增、且愈趨多元化的需求?

「曾有病人來掛我的門診,擔心自己得皮膚癌,緊張到睡不著覺。我一看就說,這只是老人斑呀?為了老人斑得從南投信義鄉跑來台中市區,會不會太誇張了點?」臺中榮總遠距醫療中心主任陳怡如,精準說出偏鄉地區的就醫痛點。

不只城鄉的醫療資源落差,即使是在都市,也有一群長者因為體況虛弱,幾乎出不了門,每次就醫、回診都是大工程。進到醫院,病人多、候診時間長,對不耐久候的長者而言亦是負擔。

當科技碰上醫療,前述老問題就有了新解方。且不只造福病弱、就醫不便的長者,科技更能協助醫師在早期揪出容易被忽略的病兆,真正實踐健康老化的理想。

超高齡社會需要智慧醫院 如何善用科技幫病人省時、就醫更安心?

連續數年入選美國《新聞週刊》(Newsweek)評比「全球最佳智慧醫院」的臺中榮總,是兩岸三地唯一入榜前250名醫院,可說是國內數位轉型成功的醫院典範之一。

臺中榮總院長陳適安指出,在即將來臨的超高齡社會,智慧醫院應用資通科技提升醫療品質,最大的優勢即是幫病人省時,更帶來安全感。

從病人開車進入中榮的停車場開始,就是一連串的流程優化:在停車場,不用繞來繞去找車位,智慧燈箱上紅燈、綠燈一目了然。進入診間,省下「前情提要」的時間,部分科別已開放病人掛號時可輸入症狀,就診時會顯示在醫師的螢幕上。就診完畢,手機APP即可行動繳費,不浪費時間排隊等批價。

「病人從進醫院到離開,就醫流程超過10個節點。這10個點的時間,我們都可以幫你縮短。」陳適安說。一般就診可以靠科技提高效率,在分秒必爭的急診更應如此。

過去,中榮的急診一床難求,急診滯留率最高時逼近10%,被媒體形容為「全台最塞的醫院」。臺中榮總副院長李政鴻指出,病人在急診室等床,原因可能包括病房清潔時間太久、鋪床太慢、前一個病人太晚離院……等。透過數位化流程管理,清點每個步驟所需的時間,如今的急診滯留超過24小時的比率已趨近零。

靠AI揪出人眼看不見的疾病線索 預測腎衰竭、呼吸窘迫機率即時救命

科技不只加快就醫流程,也讓醫療團隊可以更快掌握病況,避免病情惡化。

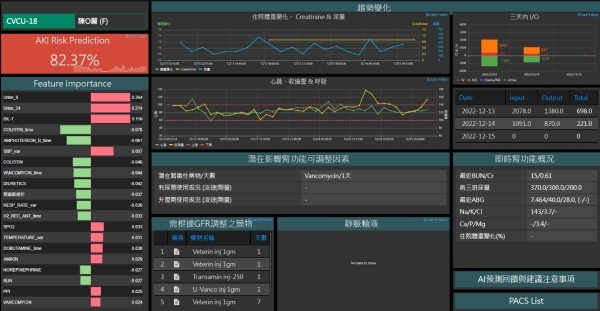

中榮重症醫學部與資訊室合作,將2015~2021年間,曾入住中榮成人加護病房的3萬多位病人臨床資料輸入資料庫,利用AI技術,開發了許多疾病預測模組。其中,最成熟的預測模組,可以預測病人住進加護病房後發生急性腎損傷、急性呼吸窘迫症候群的機率。

李政鴻指出,加護病房的病人往往病況危急,血壓不穩定、感染、多重用藥,都可能導致腎衰竭。AI整合病人的血壓、離子濃度等數據,可即時估算急性腎衰竭發生的機率。此外,AI也可在急性呼吸窘迫症的症狀出現前示警,避免病人因為無法自主呼吸而有生命危險。醫師只要抬頭看病房裡的智慧儀表板,就知道哪一床發生「紅色警戒」,該緊急介入。

AI模型整合病人的血壓、離子濃度等數據,可即時估算急性腎衰竭發生的機率。

AI模型整合病人的血壓、離子濃度等數據,可即時估算急性腎衰竭發生的機率。

李政鴻指出,AI除了擅長判讀人類無法處理的巨量資料,還可以揪出人類肉眼難以察覺的病灶。例如,更年期女性常發生的骨質疏鬆,以往需要做骨密度檢查才能確認。現在,AI只要讀取一般健檢的胸部X光,即可從脊椎的影像判斷是否發生骨質疏鬆。「一個醫師能讀的數據有限,AI判別的是好幾萬人的數據。人工智慧、機器學習,可以達到完全不一樣的醫療境界。」

在清境農場上也能看診!遠距醫療照顧以往走不出家門的人

面對即將進入超高齡社會的台灣,陳適安期許中榮能實踐「在宅住院」(Hospital at Home)的願景,讓更多無法、不方便踏入醫院的病人,在家就能接受醫療服務。

中榮遠距照護中心透過視訊平台等科技工具,服務就醫不便的偏鄉病人。

中榮遠距照護中心透過視訊平台等科技工具,服務就醫不便的偏鄉病人。

做為全台規模最大的遠距照護中心,中榮不只整合埔里、嘉義等分院及4所榮民之家,也將中部、苗栗的多家地區醫院、衛生站納入合作網絡。不論是彰化榮家的高齡住民,或者清境地區醫療站發生緊急狀況,透過網路,都能得到中榮的醫療服務。

對醫療資源相對不足的偏鄉,遠距醫療是救命的關鍵。陳怡如舉例,對腦中風的病人而言,從中風發作到打通阻塞血管的時間愈短愈好。血管愈早打通,病人術後恢復自主能力的機率愈高。然而,當院內沒有神經內科專科醫師時,收到中風病人時該如何處理?

藉由遠距視訊平台,分院急診醫師上傳病人影像和病例,本院的神經科專科醫師立刻啟動遠距會診,判斷病人是否需要施打靜脈溶栓藥物,或直接進行取栓手術。病人抵達本院,無須再由急診評估,醫療團隊已準備好進行手術。「以前說黃金3小時搶救腦中風,現在我們百分之百可以在2小時內完成。」

遠距會診讓醫療服務不受地點限制。

遠距會診讓醫療服務不受地點限制。

遠距監測血壓、血糖 「在宅住院」助慢性病長者健康老化

「遠距醫療解決的最大痛點,就是偏遠地區病人不用舟車勞頓,可以即時獲得適當醫療,也幫助那些沒有子女協助就出不了門的老人。」陳怡如說。

早在2015年,中榮就成立「全方位健康諮詢中心」,由護理師24小時值班,讓病人可以隨時諮詢。例如,不舒服該掛哪一科?剛出院該如何照顧?老人跌倒怎麼辦?舉凡醫療、行政,各種疑難雜症都有人解答。

全方位健康諮詢中心的成功經驗,是中榮發展遠距醫療的重要基礎。然而,病人總有許多問題,護理師人力卻有限。中榮與陽明交大合作,以過往護理師接聽電話的錄音檔案,訓練ChatGPT回覆病人的提問。這項服務將於2024年中上線。未來,全方位健康諮詢中心就多了一位AI護理師,減輕真人的負擔,「它不會累,24小時都可以工作。」

日常的慢性病管理,遠距照護中心也能幫上忙。例如,病人在家用智慧型血壓計量血壓、貼心電圖,測量數據都會回傳到醫院。如果護理師發現數據異常,可以遠端提醒,「今天還沒有量血壓?」、「今天血糖這樣高不行喔」。

而在榮家,許多罹患慢性病的機構居民不便出門看診。但若不定期回診,又很難控制血糖、血壓等生理指標。中榮遠距照護中心與榮家合作,由家醫科醫師定期上線遠距會診,協助整合藥物、掌握病況。實施這項措施以來,榮家病人的轉診率從31%降到10%,顯示慢性病確實得到良好的控制。

不只遠距會診,遠距照護中心也嘗試將服務拓展到以往必須面對面才能執行的項目。例如,團隊和復健科、骨科以及高齡中心合作,提供病人自費使用遠距復健服務。物理治療師可以透過螢幕,遠端指導病人做出正確的動作。期望在未來,行動不便的病人可以更輕易展開復健,找回自主能力。

人類平均壽命愈來愈長,如何健康活到老,是每個人都需面對的重要課題。結合科技與醫療之力的智慧醫院,更將扮演不可或缺的角色。