文/陳莞欣 攝影/日常散步.李盈靜 責任編輯/陳莞欣

編按:多逛博物館,可以防失智、讓50後的腦容量持續擴充!前故宮博物院院長室專委陸仲雁,是朋友口中的「博物館達人」。有別於一般人對博物館的嚴肅對象,她指出,當代逛博物館不只是面對冰冷的文物,好玩也可以學到東西。

50歲以後,應該多逛博物館,對身心健康都有好處!

英國倫敦大學學院(University College London)一項針對6千名50歲以上成人的大型研究發現,每年去一兩次劇院或博物館,相較於不從事藝術活動的人,早逝風險降低了14%;有參觀博物館習慣的人,10年內發生失智症的比例比較低。研究人員認為,逛博物館會提供人的感官、大腦神經正面刺激,也是一種增加認知儲備的方式。

前故宮博物院院長室專委陸仲雁,曾在故宮任職超過30年,為無數重要外賓進行導覽,是友人口中的「博物館達人」。她認為,不論任何年齡、背景,逛博物館是靈感與創意的泉源。常逛博物館,大腦的資料庫才會不斷擴充、更新新知識。「我們的腦容量真的很amazing!」

逛博物館一定要有導覽嗎?參觀博物館2心法,獨自探索是美好的特權

對一般人而言,不進博物館,原因不外乎怕自己「看不懂」、「太高深」;即使旅程中去了博物館,也很容易流於走馬看花。

陸仲雁強調,走進博物館,先別急著找導覽。「我覺得很好笑的是,有時導覽員在講解,所有人目光都看著他,而不是看著文物。」一個人進博物館,不一定要有人解說。自己探索,反倒是一種享受,一個美好的特權。

第一步,站在文物前,用感官直面文物,心中自然會湧上各種感受。她舉例,「故宮的翠玉白菜和肉形石會變成經典,就是因為大家一看就懂,跟媽媽煮的菜一樣親切。」

她建議逛博物館前,可先簡單做功課掌握博物館的鎮館之寶、大師之作,但不用查太詳細的資訊。人在現場觀察,包括構圖、造型、顏色……等細節,會有更多驚喜。

例如,她曾到奧地利的自然史博物館,看見知名的女神石雕像「維倫多爾夫的維納斯」(Venus of Willendorf)。原以為高大、豐腴的女神像,其實僅拇指大小。陸仲雁笑說,「我覺得怎麼這麼小、這麼可愛!如果事先知道她只有5公分,就不會有驚喜了。」

奧地利的自然史博物館館藏,「維倫多爾夫的維納斯」(Venus of Willendorf)。出自Shutterstock。

奧地利的自然史博物館館藏,「維倫多爾夫的維納斯」(Venus of Willendorf)。出自Shutterstock。

先以自身感官詮釋文物後,下一步再聽聽他人怎麼詮釋。「一塊肉、一顆菜,不需要太多解釋。但面對一個6000年的璧,你可能會產生問號,這是增加文化底蘊的機會。」陸仲雁說,品名卡就像文物的身分證,讓參觀者能很快進入狀況。如果想更進一步了解,也可隨時上網查資料。

不過,網海茫茫,資料看也看不完,如何有脈絡地梳理知識?陸仲雁引用法國手任文化部部長André Malraux《想像中的博物館》( musée imaginaire)一書的說法。看一件文物,先問4個問題:「誰做的?為什麼要做?它原來在哪裡?今天為什麼出現在這裡?」即為參觀博物館的四訣。

她認為,博物館逛久了,最美妙的就是腦中的知識相互連結,讓人驚嘆自己的腦容量原來可以持續擴充。例如,她到葡萄牙旅遊,看到當地人用以裝飾房屋的青花瓷磚,便聯想到它的淵源可追溯到15世紀中國景德鎮的青花瓷器。博物館如同全球文化交融的小宇宙,打開一個人的眼界。

怕進博物館很悶?好看、好吃、好玩,當代博物館的多元演繹

「博物館很無聊」的觀念,已是過去的刻板印象。陸仲雁指出,當代博物館不斷創新,除了靜靜觀賞文物,還有許多不同形式可以品味文物的內涵。舉凡追劇、剪紙、吃點心,甚至打電動,都可以是認識博物館館藏的方式。她以故宮近年曾有過的跨界合作為例:

1. 虛擬實境VR、互動裝置

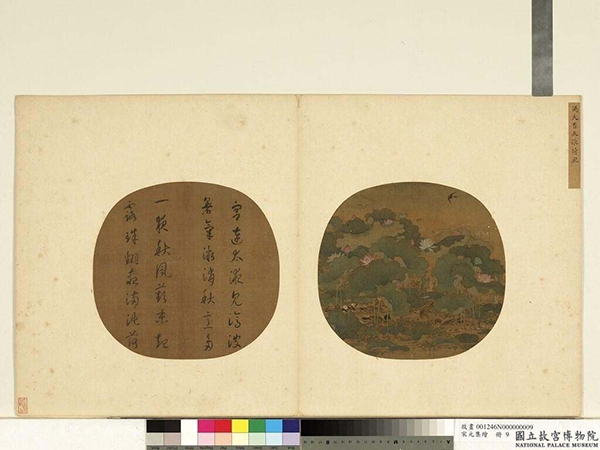

藉由科技,參觀博物館的民眾可以看見唐懷素〈自敘帖〉的狂草飛舞、神遊趙孟頫〈鵲華秋色〉畫中的青山綠水;或者,踏進馮大有的〈太液荷風〉,看見水波蕩漾、魚兒游來。手朝文徵明的〈關山積雪圖〉揮動,積雪在空中飛舞,讓人有身歷其境的感受。

宋代馮大有的畫作〈太液荷風〉。藉由數位科技,成為民眾可以與之互動的風景。(出自國立故宮博物院)

宋代馮大有的畫作〈太液荷風〉。藉由數位科技,成為民眾可以與之互動的風景。(出自國立故宮博物院)

2. 動畫電影

例如,以經典文物白瓷嬰兒枕、玉辟邪、黃玉鴨為主角的《國寶總動員》、帶領觀眾認識清宮畫家郎世寧畫作的《國寶神獸闖天關》⋯⋯等。

3. 真人影集

台劇《故事宮寓》由人氣演員詮釋故宮文物,例如,女星徐若瑄是明代沈周的〈廬山高圖〉、張鈞甯演繹宋代〈青瓷無紋水仙盆〉、連俞涵則化身王羲之的〈快雪時晴帖〉⋯⋯等。

4. 電玩素材

疫情期間,電玩「動物森友會」熱銷,故宮也推出素材庫。玩家在遊戲中可以穿上皇帝、皇后、台灣原住民的服飾,遊戲中的家可以擺一幅郎世寧的百駿圖、一顆翠玉白菜,一個霽青描金游魚轉心瓶⋯⋯古典融合現代。

在遊戲中,玩家的家中也能擺上一盆霽青描金游魚轉心瓶。(出自國立故宮博物院)

在遊戲中,玩家的家中也能擺上一盆霽青描金游魚轉心瓶。(出自國立故宮博物院)

5. 舞蹈、戲劇

例如,雲門舞集膾炙人口的作品《行草三部曲》,舞者用身體演繹王羲之的字,國光劇團的京劇《快雪時晴》靈感亦來自王羲之的〈快雪時晴帖〉。

書法家王羲之的快雪時晴帖。(出自國立故宮博物院)

書法家王羲之的快雪時晴帖。(出自國立故宮博物院)

6. 手作

故宮不少文物的紋飾、造型,有吉祥喜氣的寓意。例如蝴蝶、花卉、愛心蟠桃⋯⋯等。由資深志工帶領的剪紙教學,便是取用這些元素,讓一般民眾製作創意作品。

故宮志工帶領的剪紙教學,紋樣靈感亦來自文物。

7. 飲食、文創小物

故宮晶華酒店取材自文物的知名菜色包括翠玉白菜、肉形石、多寶閣甜點集、鮮果毛公鼎、仕女包九宮格⋯⋯等。故宮精品的茶壺、茶碗、印章、蛋杯、計時器、胡椒罐、翠玉白菜傘、真絲團扇等文創小物,也提供一般人輕鬆親近文物的契機。

文物是最好的創意來源,元素經過轉化,成為現代人生活的一環。圖為清代琺瑯彩瓷玉堂富貴圖碗。(出自國立故宮博物院)

文物是最好的創意來源,元素經過轉化,成為現代人生活的一環。圖為清代琺瑯彩瓷玉堂富貴圖碗。(出自國立故宮博物院)

陸仲雁說,博物館(museum)的字源和古希臘靈感女神繆思(Muse)的神殿相關。今日的博物館,的確是靈感的泉源。50過後有豐富的人生歷練,逛博物館會有更多收穫。

即使在故宮工作30多年,她至今仍不時會回到故宮看看熟悉的文物。如同探望老朋友般,在紛擾的環境中,得以為心靈創造沈澱的空間。她非常推薦同輩的50+朋友,有空多逛博物館。最好預留一整天的時間,可以學、可以玩,連購物慾和口腹之慾都能滿足。「8小時的時間,你會被感動、被改變!」