文/游苔 攝影/日常散步・李盈靜

編按:源自於國外的青銀共居概念,近年來在台灣也出現不少案例。2017年,臺北市陽明老人公寓進行全面整修,將4間長輩單人房改造成適合學生居住的雙人房,招募有意願與長者交流的文化大學學生入住。只是,青銀共居聽起來很簡單,但要真正發揮價值,卻不容易。如何讓兩代人不僅是室友,還能成為關心彼此的朋友?

陰雨綿綿的天氣,陽明老人公寓的中庭仍然灑落些許微光,營養師正親切地對著台下的爺爺、奶奶們說明什麼是地中海飲食法,幾位年輕的學生忙進忙出,替爺爺奶奶們盛甜點、測量肌力。閒聊之餘,也邀請大家參加過幾天舉辦的手作DIY活動。

「他們辦了許多活動,在這裡經常看見他們的身影忙進忙出,覺得自己也有朝氣起來。」93歲的黃奶奶是活動參加者之一。先生去世後,兒女邀她共住,但大家平常上班忙,一個人在家的她總感覺不自在,在鄰居介紹下來到陽明老人公寓參觀,運氣好、剛好有空房,她立刻就下了訂金。

就讀文化大學美術系三年級的同學「三毛」說,她與另外兩位文化大學的同學,透過「陽明老人公寓青銀共居實驗方案」,以月租3,000元的價格,入住套房租金萬元起跳的陽明山。

在陽明老人公寓,文化大學的學生們常一起協辦活動。

在陽明老人公寓,文化大學的學生們常一起協辦活動。

台灣也有「青銀共居」 紓解年輕人房租壓力、讓長者生活不孤單

「青銀共居」概念最早起源於荷蘭、鄰國日本也有推動政策,顧名思義是讓年輕人與銀髮族居住於同一個空間,透過跨代交流經驗,維持銀髮族與社會的互動、降低社交上的隔離與孤獨感,也可略略紓解高房價所帶來的居住正義問題。

在房租高昂的文化大學學區,陽明老人公寓提供學生們一個可負擔的居住空間。圖為學生居住的雙人房。

在房租高昂的文化大學學區,陽明老人公寓提供學生們一個可負擔的居住空間。圖為學生居住的雙人房。

「2017年,陽明老人公寓進行全面整修時,我們剛好在國外考察時看到相關的案例,而有了這個構想。」臺北市是台灣投入青銀共居的城市先驅之一,臺北市政府社會局老人福利科長楊雅茹說,當時,臺北市政府將創立逾20年的陽明老人公寓,以及鄰近的文化大學聚在一起,花了一個月就高效率地商定細節、簽定合作備忘錄。

文化大學負責招募有意願與長者交流、了解他們生命經驗的文化大學學生報名參與;老人公寓將4間長輩單人房改造成適合學生居住的雙人房,並與長輩溝通、輔導管理實際入住後的學生;臺北市政府社會局則提供行政資源與媒體溝通。迄今,這項方案已經邁入第5個年頭、共募集7屆超過50位學生進住。

青銀共居如何成功?不只住一起,更要有品質的互動

青銀共居看起來很簡單,但要真正發揮價值,卻不容易。

「青銀共居的成功關鍵是『共融』,必須引導兩代彼此磨合、產生深度交流。」楊雅茹說,絕不是把老人跟年輕人丟在那邊,兩者就會擦出火花,入住前,學生要清楚了解老人公寓的生活規範、自己要負擔的義務;並且確實、用心投入公共服務。

促進共融的第一步,是了解入住學生的動機。超優惠租金當然是一個誘因,但學生也必須是真心想要與老年人共居互動。陽明老人公寓副主任陳淑芬說,面試時,他們會特別詢問學生為何起心動念,比如有的學生是離鄉背井從臺中來到臺北讀書,便很渴望跟老人家一同生活、獲得家庭的溫暖。

「促進青銀共居的互動品質是需要人力的,」陳淑芬說,學生通常把生活重心放在學校或其他打工等外務,實際操作上,如果沒有人力去協助兩代互動,青銀共居就容易流於形式。臺北市社會局有給予預算聘請專職人力,提供學生在入住前先上課了解空間特色與長輩需求,入住初期也會以「解任務」的方式協助兩代之間破冰。如果真的遇到學生外務太多,也得有人在後頭追趕進度,以免他們無法達成每年20小時的公共服務時數。

「比如兩代對於『晚睡』的定義就很不同,長輩們覺得9點就是晚睡,但同學們的晚睡卻是指凌晨以後。」陳淑芬補充,兩代的生活方式差異絕對很大,但也是這份差異,讓彼此的生活有了不同的調劑。

幫長輩寫信、買筆電、記錄生命故事 大學生與長者,如何成為忘年之交?

「哎呀,她們陪我們做好多事,一起去買東西、唱歌、玩桌遊,不過,最重要的還是『3C解惑時間』。」安娜奶奶是陽明老人公寓的活躍分子,講起大學生們在公寓裡頭的角色,話匣子一開就停不下來。

安娜奶奶說的沒錯,同學們在公寓所開設的課程,最熱門的莫過於每個禮拜兩次的「3C解惑時間」,爺爺、奶奶們舉凡手機使用上有任何疑難雜症,都歡迎來找同學們解惑。有一次,安娜與同住公寓的友人想添購一台筆記型電腦,幾位女同學也自告奮勇陪伴他們到光華商場去四處遊逛。

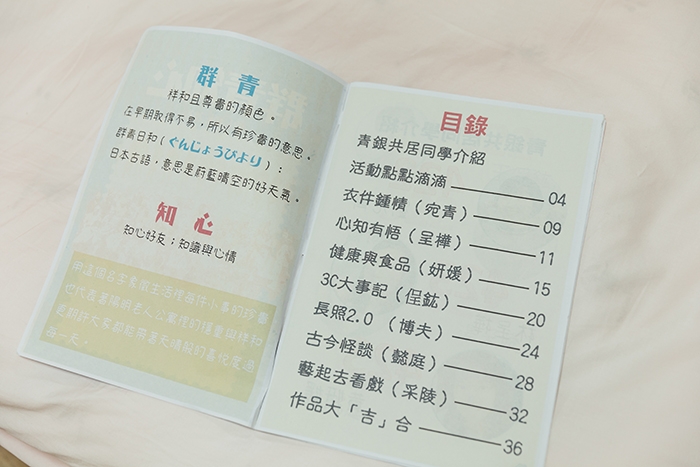

公寓也鼓勵同學自由提案,只要能促進兩代互動,社會局都有預算支應。年復一年,青銀共居的同學們發揮創意,留下點點滴滴許多回憶,除了舉辦各種活動、陪伴服務,他們也發行刊物、開辦專門採訪長輩的「青銀廣播電台」,甚至協助長輩把寫給異國小孫女的信集結成書《奶奶給小葡萄的信》,每一屆學生的離開,都留給長輩們滿滿的回憶。

學生們貼心為長輩製作「大字版」的刊物。

學生們貼心為長輩製作「大字版」的刊物。

老人設施不只服務老人 寶貴人生經驗讓年輕人改頭換面

「很多人以為青銀共居只有長輩能得到好處,其實不一定。」陳淑芬說,大學生們面臨生涯規劃疑難雜症,經過長輩分享自己的人生經驗,反而讓學生茅塞頓開。曾經有一位非常依賴母親的學生,就連小感冒都要回家請媽媽帶他去看醫生,這樣十指不沾陽春水的學生,為了圓長輩想吃甜品的願望,主動研究食譜、帶領大家一連完成4場甜點DIY,也讓他的母親直呼:「他會做甜點?怎麼可能?」

和長輩相處,對年輕世代而言也是很好的學習。

和長輩相處,對年輕世代而言也是很好的學習。

楊雅茹說,老人設施的服務對象不僅是老人,這是未來肯定的趨勢。青銀共居只是青銀共融的其中一種模式,複合式的空間規劃也是正在推廣的理念,比如去年剛啟用的銀髮創新服務中心,就是採取二樓日照、一樓托嬰的規劃。

「我還記得計畫開辦第一年,我來這裡看到年輕人跟長輩坐在一起用餐聊天,氣氛整個改變了。」回首來時路,楊雅茹始終記得最初的感動,這座歷史超過20年的老人公寓,在年輕人的活力注入後,一點一滴地,有了嶄新的活力面貌。