編按:根據統計,近年台灣罹患白內障的病人有年輕化的趨勢。原本清晰的視野,因為水晶體變得混濁,而出現辨色異常、夜間視力變差的症狀,影響生活品質。罹患白內障的危險因子為何?為何年紀愈大,罹患白內障機率愈高?而醫師也指出,吃葉黃素無助於預防或治療白內障,真正有效的預防之道為何?

當你開始覺得看世界時,色彩變得昏黃,不要浪漫過了頭。早發性白內障可能已經悄悄找上門了!

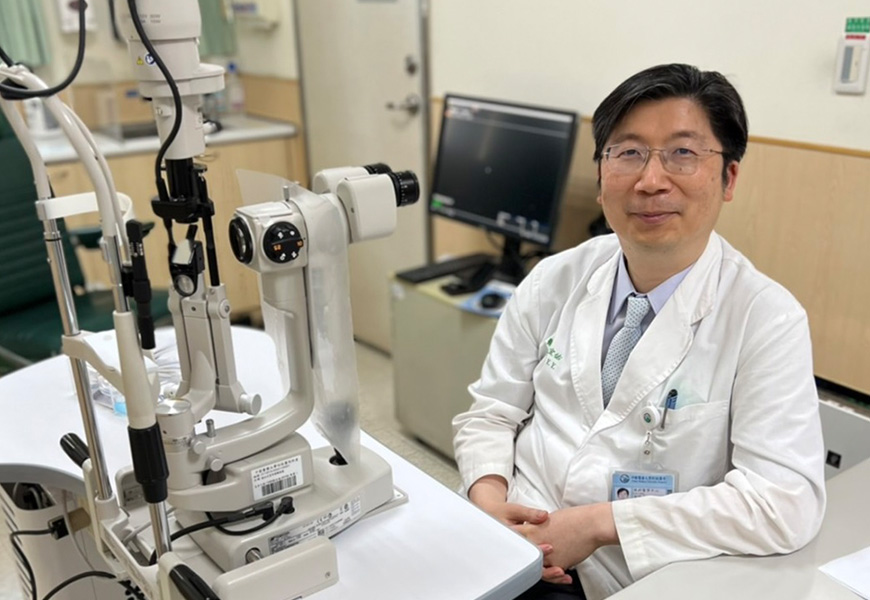

白內障手術權威、中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心副院長蔡宜佑指出,根據健保署資料,2018年55歲以下、進行白內障手術者,比率約10-13%。到了2022年已佔總比例16%,幾乎是以每年6%的比例快速成長。這個數字,呈現出白內障有年輕化的趨勢。

白內障如何預防?真的罹患白內障,吃藥、開刀、選擇人工水晶體,又要注意哪些事?

早發性白內障有增加趨勢!高度近視、不戴太陽眼鏡都是危險因子

蔡宜佑進一步剖析,白內障最常見的原因是老化,另外也有早發性、外傷性等類別。55歲是老化性和早發性白內障的分野線,也是如需進行手術需通報健保署的年紀。

「所以,若說50歲以上有6成人口患有白內障,那是比較寬鬆的說法,就是原本清澈的水晶體開始有一點點不透明;嚴格定義來說,65歲以上者患有白內障佔6成是比較準確的。」蔡宜佑說。

然而,白內障有年輕化趨勢也是不爭事實。水晶體位於眼球內角膜、虹膜後方。正常情況下,水晶體呈現透明清澈狀,可以將光線聚焦於視網膜上,形成清楚影像。原理就如同照相機的鏡頭將光線集中在底片上。

所以,水晶體一旦變得混濁,就如同鏡頭斑斑蒙塵,致使光線無法完全穿透而造成模糊影像。眼前的顏色也從明亮、轉為黃色、咖啡色、最後變成白色或黯淡顏色、到了夜晚更會出現視力降低的情況,這就是所謂的「白內障」。看世界的顏色從清澈到黑白,是一段逐漸黯淡的過程。

哪些人是白內障的高危險群?蔡宜佑指出,白內障跟年紀有關,水晶體功能退化,光線自然無法聚焦。年輕人罹患白內障最常見的原因則是紫外線傷害、高度近視,再加上大量使用3C產品。他曾碰過白內障病人,不過30歲出頭,近視高達3千多度。高度近視會造成眼睛虹膜和視網膜變長,自然影響位於兩者中間的水晶體變形,進而病變。

此外,長期使用類固醇藥物、必須服藥的糖尿病患者,罹患白內障的風險也較一般人高。而根據蔡宜佑團隊的研究,氧化物質因子不只是引發癌症的危險因子,也會促使早發性白內障的發生。

那麼該如何「制敵機先」,洞悉白內障的前兆呢?蔡宜佑指出,以老化白內障來說,如果發現自己有視力突然變差、看東西顏色逐漸偏黃等症狀,就要注意;若是年輕、早發性白內障,症狀則是近視突然加深,以及兩邊眼睛看顏色的差異加大。

白內障如何預防?吃天然維生素C勝過葉黃素、眼藥水別亂點

蔡宜佑指出,想預防白內障,最重要的是養成好習慣,包括:平常出門要戴太陽眼鏡,防止紫外線照射眼睛。他以自己為例,假日開車或者每天早上7點出門一定會戴。工作上,若需要戴防護鏡就不要偷懶。

日常飲食,則要多從天然食材攝取能抗氧化的維生素C,例如紅黃椒、芭樂、奇異果、柑橘類水果、甜柿、草莓、木瓜等蔬果。蔡宜佑特別提醒,很多保健食品吃多了只是心理作用,而非增加醫療效用。以不少人會補充的葉黃素為例,它可以減緩黃斑部退化病變,但沒有預防功能,且對白內障無效。

再者,有些眼藥水含有類固醇藥物,不宜自行使用。蔡宜佑有位小病患,9歲就罹患白內障。原因即是病人從小容易過敏,家人買抗過敏眼藥水幫他點眼睛。「治療性眼藥水不要隨便用或長期用,頂多偶爾點一點;眼睛真的很乾、很癢,使用人工淚液比較安全。」蔡宜佑說。

此外,外傷性白內障者近年也有增加趨勢。蔡宜佑舉例,他有位患者是30多歲的刑警,參加跆拳道比賽時,對手一個抬腿踢,腳指頭踢進了他的眼睛,瞬間壓迫力道過大,造成角膜和水晶體的韌帶和囊袋裂開。雖然經過手術、置入特殊水晶體後,病人重見光明,但工作也只能從外勤轉為內勤。

蔡宜佑提醒,除了避免外傷,眼睛也要定期檢查。畢竟,「視神經不能再生,能做的就是保養和減緩惡化。」

罹患白內障怎麼辦?超音波乳化術和飛秒雷射術差在哪?

一旦戴上「小白濾鏡」,拉起警報了,該如何應戰?

首先,蔡宜佑建議:能吃藥延緩病況加劇,就先不要開刀。畢竟手術多少有風險。「罹患白內障不會危害生命,主要是影響生活品質,」有鑑於此,他表示,手術前要先評估視力變差的真正原因是否為白內障,例如可能有人是假性近視,才能對症下處方;同時,也要留意病人的共病問題,如糖尿病、癌症等。

若真的要進行手術,也不用緊張。目前醫療技術已能透過開刀置換入人工水晶體,讓白內障病患恢復至「類年輕人眼睛的視力狀態」,不再眼前一片霧茫茫。

蔡宜佑指出,植入人工水晶體的白內障手術有幾個步驟:麻醉後,以手術刀於角膜外側開一個截口,打開水晶體囊膜,將已經混濁、硬化的水晶體擊碎或清除,再放入人工水晶體,縫合傷口。打個比喻,手術過程就如同鋪柏油路,先將原本斑駁路體打掉,再鋪平路徑。

早期,白內障手術光是開角膜截口的口徑就超過1公分,患者不舒服也無法太用力,影響生活品質。近年最常見的2種手術方式,包括超音波乳化術和飛秒雷射術。若將手術想像為開車,兩者的駕駛者都是醫師,但前者像手排車,後者則為自排車。

超音波乳化術的原理,是透過超音波擊碎、乳化後再吸出原本固化的水晶體,接著放入人工水晶體。優點在於傷口較小,僅約3~4mm,但超音波的震波也容易造成角膜和視網膜受傷。因此,蔡宜佑提醒,「別放到水晶體太硬、太成熟才進行手術,相對來說比較危險。」

飛秒雷射則是近10年的最新技術。透過雷射機發射的光線,從外部切割、吸取混濁的水晶體。從開角膜截口到切割、吸取這段過程,皆是透過電腦機器執行。其價值在於利用光學測量和雷射切割,取代原本醫師目測經驗判斷以及手動執行的兩個步驟,降低危險性。

蔡宜佑點出新技術優勢,「現在還能隔空雷射,對準混濁水晶體打,既精準又精美且安全。不僅減少受損且保護眼睛其它部位,還能將人工水晶體放得圓且置中。」但他也不忘提醒,飛秒雷射癒合快但仍有傷口,術後要注意避免感染。

健保給付和自費人工水晶體,差在哪?功能越多、費用越高

說起白內障手術,許多人都知道人工水晶體分為「健保片」和「自費片」,卻不知道兩者具體來說,究竟差別為何?

蔡宜佑指出,民眾口中的「0元健保人工水晶體」,其實是「扣掉健保給付、所補差額0元的單焦、球面人工水晶體」。置換後,患者中間位置會看得清楚,但周邊呈現模糊視覺,且晚上容易產生眩光現象,因此不適合夜晚需要開車的人。

如果選擇單焦、非球面型式人工水晶體,則可避免上述副作用,適合有夜間開車需求者,扣掉健保、補差額約3萬元。

想有去除散光功能的人工水晶體,扣掉健保給付、補差額約支付4萬元。若想解決老花問題,就要選多焦、非球面的人工水晶體。雖要支付的差額約達6萬元,但能換來「類年輕人視力」的世界。

如果同時有老花和散光,怎麼辦?目前也有多焦點人工水晶體可解決此問題,只是要支付的差額更高,逼近9萬元,且有條件限制:必須眼睛黃班部沒有病變,及未患有乾眼症或青光眼,因此並不適合眼神經退化的長者使用。

而且此種多焦人工水晶體也有缺點:晚上眩光嚴重,不適合有夜間開車需求者。蔡宜佑指出,人工水晶體功能越多,費用越高,且可能的限制也愈多。

「白內障就跟人會長白頭髮一樣,是不可逆的。視神經受到累進式的傷害,不能再生。所以白內障治不好,只能改善。」蔡宜佑說。要用一輩子的眼睛,當然要小心保養、避免傷害!