文/蕭紫菡 攝影/影巷26號 責任編輯/吳丹華、陳莞欣

編按:如何與家人舒服溝通?從薩提爾模式出發,李崇義出版《冰山對話》,提醒大家改變溝通慣性,對話時先別急著解決問題,而要對人不對事,看見自己與對方冰山下的狀態。當自己穩定了,透過好奇想靠近對方的提問,可以讓彼此更靠近。

和父母、另一半或孩子的談話,每到某個點上,總會勾動彼此情緒,忍不住互嗆或乾脆停住不談?是不是偶爾也會喟歎:為何和家人間的對話最難?

過往人們在討論事情時總說「我是對事不對人」,浸潤薩提爾模式多年,近日出版《冰山對話》的長耳兔心靈維度創辦人兼講師李崇義則特別指出,其實應該反過來,改成「對人不對事」,談話時「不要解決問題,而是透過問題看到後面的人。」

曾經,李崇義也和許多人一樣,既期望與家人相聚、一旦相處又很容易產生情緒的矛盾情節。

他排行老三,以前爸爸與哥哥們總是習慣講道理。年輕時,大哥李崇建一看到李崇義就念說:「你要常回家啊,也不想想爸爸年紀也大了……」,雖是很合理的一句話,卻有種被否定的感覺,青年李崇義立刻不開心回嗆:「還好意思說我,你自己又有常回家嗎?」以指責對方來防衛自己……想當然爾,兄弟之間沒好口氣,也沒往下閒聊的心情了。

眼前問題只是冰山一角 透過對話才能理解一個人的內在

「我們太習慣解決問題了,以至於忽略眼前這個『人』到底發生了什麼事。」如今,李崇義一心想推廣冰山對話,就是因為觀察到人與人之間無法對話的原因,多半是內在受傷了,如果一個人沒有感受到被接納,就很難觸動底層的渴望。

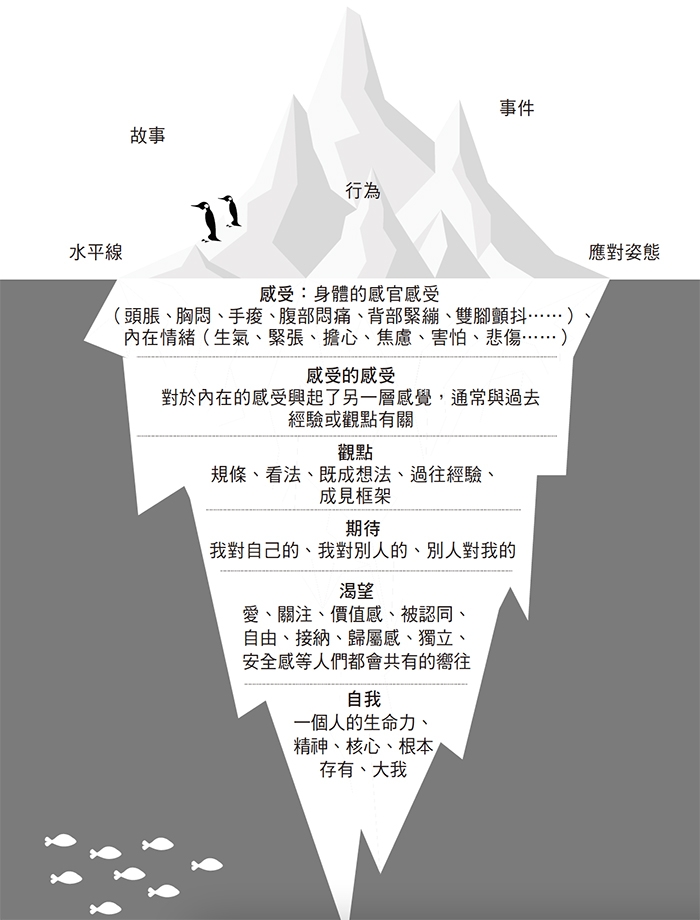

試想眼前有一座冰山,薩提爾女士的「冰山理論」指出,我們通常只看到冰山顯露的一小部分,像是當下的事件、對方的行為與應對姿態等,但水平面下看不見的更大部分才是人的內在,對方的感受、觀點、期待、渴望與自我的核心才是更需要探索的部分。對話時,若心中有冰山架構,就可以運用這個框架,透過提問的方式靠近一個人。當心的距離拉近了,才有機會和對方一起冷靜地看待當下的問題。

從冰山圖可以理解,對方所陳述的事件或故事只是冰山一角,內在運作的層面範疇更深更大,需要透過對話才能理解。(《冰山對話》提供)

孩子不想去學校,怎麼辧?先回應自己,再好奇對方怎麼了

在李崇義的工作坊中,許多中年女性懷抱著家庭裡的溝通問題而來,也想透過學到的溝通工具來改變他人,然而,冰山對話並非要改變他人,透過問題看到的「人」,也不僅指溝通對象,也包含自己,要先從靠近自己開始。

曾有一位媽媽來問他:孩子不想去學校,怎麼辧?

李崇義指出,大人通常習慣在聽到的當下會想跟孩子曉以大義,或用情緒勒索的方式要脅,只為了讓孩子快快回到學校。但他建議大人不要這麼快就想著回應孩子,而是先回應自己:我的感受是什麼?有沒有自責、內疚、孤單、沮喪?先能接納自己內在的各種發生時,才能平穩下來,與孩子有更好的互動,對孩子的問題產生好奇與傾聽的渴望。

要記得,「提問圍繞的點都是為了貼近一個人,而非去探人隱私、掰開一個人的傷疤。沒有目標或最終無法令人觸及渴望的提問,就可以儘量避免。」

了解孩子不想上學的原因後,其實不需要給出答案,當孩子感覺自己被看懂、願意表達了,親子才有空間討論此問題該怎麼辦,孩子想做什麼選擇。

「在一般人的慣性中,我們不太在乎溝通對象的真正感受,只想說服對方,或糾結在『方法』上,也因此往往只看到冰山一角。」李崇義點出,當我們連對方的主體都不懂時,怎麼改變對方?更何況溝通不是為了改變對方,而是點醒他真正為自己負責。

先安穩好自己,將回應的自由留給對方,人有了自由,才能連結渴望,「渴望代表一團如火的趨動力,人有了渴望,就會為自己行動,不會被(他人的)期待綁架。」

孩子埋怨母親害他沒自信?媽媽,請做第一個欣賞自己的人

好的溝通,最終還是要回應自己的感受,看見自己的價值。

另有一位60歲母親告訴李崇義,在美國矽谷工作的孩子都不跟她聯絡,甚至曾在電話中罵她說:「從小妳對我太過嚴格,造成我現在即使30幾歲在矽谷工作,跟身邊的人比起來還是沒自信。」那位母親很難過,她認為自己當年也不懂怎麼教,怎知孩子長大後會怪她?

李崇義問她,覺得自己過去對孩子有認真付出嗎?該母親說:「有,但就是煮飯、洗衣……做一般媽媽都會做的事。」李崇義跟她說:「不,我是單親家庭,母親很早離開家,我母親就不會做這些。」對方才突然一愣,稍稍看見了自己的努力。

進一步問這位母親:「孩子在矽谷,成就也不錯,妳至少付出了很多時間及心力。妳會怎麼看待一個努力的人?如果今天換作是妳兒子,他很努力,但成就還是不好,妳會如何回應?如果妳會告訴他:『沒關係,盡力就好。』那妳曾經靜靜看待一個努力的媽媽嗎?妳可以是第一個欣賞自己的人嗎?」

其實,30幾歲的成年人有沒有自信,還能再回頭怪母親嗎?李崇義看見,提問的這位母親,需要的其實不是答案,而是無法面對自己的那份自責。當自責像一把刀插在胸口,與孩子的對話當然都是防衛,唯有先把那把刀先拿出來,才能健康地回應孩子。

已婚婦女問是否該多照顧娘家?釐清渴望才能為自己做決定

在工作坊上,也不乏照顧者的煩惱。曾有個女人問他,自己已有家庭、孩子,應不應多花點時間照顧娘家?李崇義明白,提出這個問題的她,並非無法做決定,一定是想照顧娘家的,但心裡有地方過不去。

他問對方,為什麼問這個問題?女人說,因為會是個「無底洞」(指時間與金錢上),母親和弟弟皆智能不足,過去都是老兵父親照顧,父親過世後,重擔就落在她身上。

李崇義在對話中,帶她「走一趟冰山」回想過去父親給她的愛的記憶,並問她愛媽媽和弟弟嗎?女人說「很愛」,在許多事件中她都能感覺到彼此的溫暖。

他問女人,如果今天她沒辦法照顧母親和弟弟,誰會罵她?女人說,「是自己,覺得自己是他們唯一的依靠,不照顧他們很不負責。」他再問女人:「妳會棄他們的生死於不顧嗎?妳不是心心念念都在想著他們嗎?如果妳老時,不良於行,兒女的經濟能力不好,無法照顧妳時,妳會怎麼說?」女人說,她會告訴他們:「沒關係,你們照顧好自己就好,媽媽很愛你。」

其實女人先前已研究過有哪些機構能幫忙,只是一直過不了自己這關,當她從冰山對話中感受到家人的愛與體諒,終於能把自己從「將照顧外包」的苛責感拉出來,為自己做了決定。

伴侶間需要的不是勇敢 坦誠脆弱才能溝通

至於熟齡女性常煩惱的伴侶之間的溝通問題,下面這個場景也許大家很熟悉:

先生已答應太太要洗碗,但卻沒在太太認為該洗的時候馬上洗,當太太抱怨對方不守承諾,先生反而回嗆:「等一下會死嗎?看不下去妳先洗啊!」

如果此時太太感到很受傷,雙方自然無法開啟對話。李崇義建議,「伴侶之間需要的往往不是勇敢,而是坦誠脆弱,才能讓彼此把保護的盾牌撤掉。」記得先釐清先生的情緒是他的責任,自己的傷是自己的責任,先把自己的傷處理好、不受對方情緒化字眼影響後,才有辦法在平穩且不以說服對方為目的的前提下,打開對話。

試著打破既有的談話姿態,嘗試用不同的語言先舒緩緊繃的關係。例如:「雖然我的看法跟你不一樣,不過我尊重你持有的觀點。」「謝謝你跟我分享你的見解,我從這裡面看到我們差異之處了。」當展現最基礎的認同,雙方可以同意彼此都能有不同的意見時,就不需要武裝自己,為了捍衛自己的說話權而針鋒相對。

說到底,每份溝通,最終都是先連結自己「這個人」,才能連結對方「那個人」。如何從今天開始試試?李崇義推薦連結自己最簡單的方式:每天不定時深呼吸10次,覺察自己內在的感受,「當對自己覺察得夠多,連結的程度夠高,面對他人時就愈能穩定,也就益發自由。」

相關閱讀:李崇義著,《冰山對話:從開門到關門、從理解到支持的深度溝通》,天下文化出版