文/曹汶龍 圖/原水文化 責任編輯/吳丹華、王美珍

編按:老了,不想依賴子女照顧,只能住養老院?但離開熟悉的屋子、社區,到新環境重新建立關係,那是一種「累」!就連熟悉的醫病關係,也可能跟著斷了,不安又該如何平復?曹汶龍醫師鼓勵大家主動出擊,想要在地安老,不能只能政府,自己也有可以努力的事!

人老了,要懂得欣賞「老」東西,好比葉子黃了,把它從樹上摘下來,夾在書本裡,翻開來欣賞「老」的蘊味,雖然可能已斑塊點點,卻依然挺拔、精神奕奕,這就是老的真諦。

人老了,要養成一些習慣,譬如沖咖啡。先煮水,將2湯匙咖啡豆磨粉,濾紙先用水潤濕,將粉倒入,一面滴水一面注意濾杯刻度,一面調節呼吸,到200 cc刻度就可停止沖水,如此一杯濃郁的咖啡,可以醒腦。訓練好這一些步驟,維持不斷,就能掌握自己的人生到老。

不期待兒女照顧 與鄰居組成友善共老圈

人老了,不能期待兒女能陪在身邊照顧自己,因為孩子大多還在外地打拼,所以要學習自己照顧自己。建議可以以住家為中心,周圍500公尺畫一個圈的範圍,找年紀與興趣相仿的鄰居,形成一種「共老的聚落」,一個友善共老圈。

換言之,就是在各自獨立的空間中,常常聚一下、共享生活,了解彼此的近況,然後相互學習包容對方。這些老伴們,其實也跟婚姻伴侶一樣,需要時間慢慢磨合。當遇到煩惱的事時,大家可以把心裡話都說出來,最後像是兄弟姊妹一樣,沒有利益的考量,只有相互安慰、彼此照顧。

一、左鄰右舍一碗湯的距離 開心付出與分享

我家就在嘉義民雄中正大學旁的社區,這個社區80%的住戶是學生。每年都有一批新面孔的年輕人住進來,所以這個社區永遠年輕不老。社區供應的生活必需品應有盡有,光是7-11 超商就有3家,其他便利商店也到處看得到。

我們有5個家庭住在附近,彼此的距離大約200公尺,也可以說是一碗湯的距離。怎麼說是一碗湯的距離?因為做好一鍋湯端到鄰居家,湯還是熱的。

有位菜農,每個星期都會開車送來5大包青菜,每一家都用LINE先預訂好,連菜錢都先準備好,菜農拿下車來,便一手交錢、一手交貨,真方便;有的鄰居認識魚販,也是一起訂貨,一起分享;也有鄰居去市區吃到哪家美食,覺得好吃,就多買幾份,每家一份。

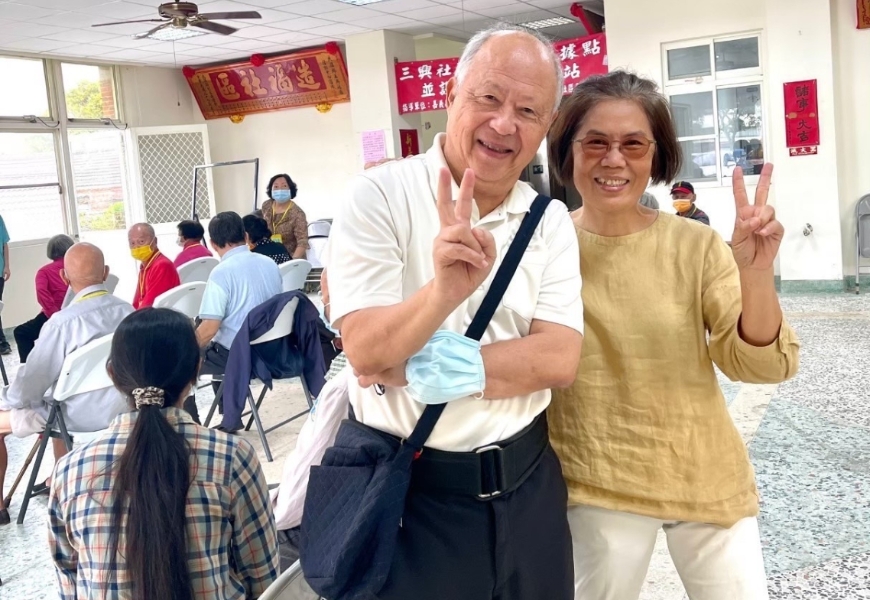

共老圈一家一菜一同共食。

三不五時,每家帶一道菜,聚在某個家中,一起吃飯聊天。聊天內容可精彩了!兩位文學教授、一位歷史教授、一位勞工系教授,還有財政專家,加上我這個醫療顧問。從談古論今,到人物分析,再談身體保健,往往聊到晚上10點了!若不叫停,是停不下來的。

這些老友鄰居都退休了,只有我這個醫生,還要走到社區關懷失智老人。他們聽到我正在做失智症關懷社區據點,就算大家年紀都一把了,但他們都願意付出,還成了我最好的志工,陪著我一起去做篩檢、服務失智老人,一起做對社會有意義的事。

我們都住在三興村,大家發願,共同努力,把三興村打造成一個高齡友善社區。大家都是70上下的人了,抱團取暖過生活。有的家裡多了孫女、外孫女,我們就一起「含飴弄孫」,這叫做「共孫」。我們甚至也吸收了年輕朋友,一同打造自己住的社區成為友善社區。只有付出才能換來青春活力的支持!

二、不是到養老院養老 是走進社區安老共老

有些人選擇老後到養老院過晚年,但想想養老院裡的老人們,他們離開了自己熟悉的屋子、熟悉的社區,到新環境重新建立人與人之間的關係、人與環境的關係,那是一種「累」!就連熟悉的醫病關係,也可能跟著斷了,那在心中造成的不安,該如何平復?養老院能養老,但能安老嗎?再多的錢,也只能買個食衣住行的方便舒適,卻買不到這個「安」!

老,不是非得住進養老院活著,而是走進自己住的社區,和街坊鄰居一起打造未來,再創「老化的」台灣奇蹟!

我雖然是70多歲的老人,正逢這個充滿發展契機的時代,運用自己成熟的智慧及尚可應付的體力,帶領一群年輕人與政府及社會有心的企業、學術單位,共同創造理想的高齡友善照護模式。

這些夥伴包含有社區村長、里長、發展協會理事長、社區宮廟主任委員、派出所所長、郵務士、國中國小校長;大學社福、成教、心理、電機、法律教授,及企業家、律師、牧師、社區開業醫師、甚至社區居護所等,我們共同打造實用的在地失智照顧模式。

如此老而有所用,人生快哉!

與企業家麗蓉一同經營三興社區高齡照護。

三、籌設社區居護所 成為照顧家庭醫療網絡

年紀大了,難免有些病痛,所以住的地方最好離醫院近一點。因為老人生了病,在家不舒服時,需要去醫院求診,若交通不便,就會是一個大問題。若是住家離醫院近,就醫方便,或是有個可以發揮協助就醫功能的「社區居護所」,這樣的壓力就能減少很多。

但設置「社區居護所」及強化「社區居護所」的素質與功能是政府的事嗎?不,其實是每個人自己的事!

居護所裡有專門的護理師,可以成為社區家庭的醫療諮詢顧問,也能安排就醫療程,是安定社區家庭醫療服務的「定心石」。老人要自己「護持」社區居護所,就好像要常去住家附近的餐廳,讓店家生意興隆,店家就不會倒,自己才「方便」就食;又如大家會買保險,但那只是多一個「錢」的保障,若能付些錢把周邊的居護所做「強」、做「實」,定期請居護所的護理師到家裡坐坐,幫忙老人家量量血壓,關心健康狀況,每個月付些諮詢照護費用,那才是給自己一個「人性、專業、關懷」的保障。

與樂居家護理所秋滿及芳雅護理師合影。

(本文摘自曹汶龍著,《超越認知障礙 曹爸有方:保有快樂記憶、忘得輕安自在,有尊嚴安老終老》,原水文化出版)