文/王高來 圖/Shutterstock 責任編輯/吳丹華、王美珍

編按:那些會破壞人際關係的話語,一旦說出口,就無法按下收回或刪除鍵。為何「你想怎樣就怎樣,隨便你!」應避免使用?同樣的意思,該如何表達更貼心?

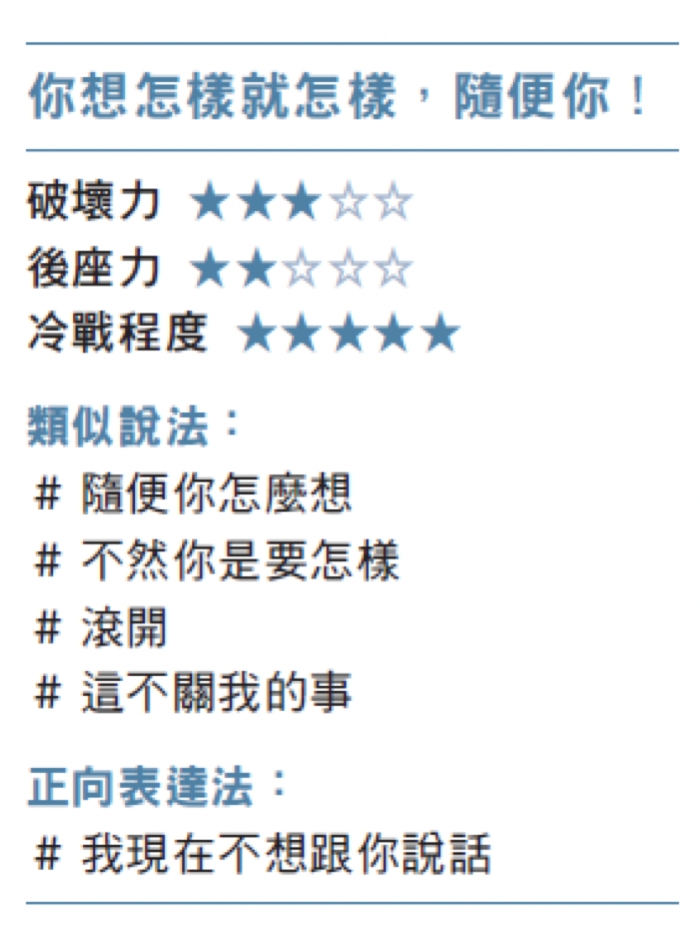

「你想怎樣就怎樣,隨便你!」

這句話,看起來既沒有責備,也沒有破口大罵,但殺傷力卻很大。

聽到這句話的人,就算當時可能已有悔意,也會心情大轉彎,不是一走了之,就是更加怒火中燒。因為這句話所隱含的意義,代表「我已經放棄你了,也放棄跟你溝通」,甚至「放棄跟你的關係」。

父母應避免說這句話 以免誘發孩子故意作對

父母在苦口婆心規勸孩子後,見對方絲毫沒有任何悔意,就會氣急敗壞說出這句話「你想怎樣就怎樣,隨便你!」。想當然耳,情緒、理智都尚在不成熟階段的兒童或青少年,心裡一定是反叛多過害怕,反而會刻意去做父母不希望、不同意的事。他們心想,既然你覺得無所謂,那我更要故意作對,讓你們後悔莫及。

許多憾事往往都是在這種雙方於溝通中不留心的言語所造成,要避免一時的氣話造成終生的遺憾,身為大人的長輩、父母要以更成熟的態度來包容小孩的言行,不輕易說出放棄的話。

那麼,在情侶關係的爭吵中,雙方僵持不下,如果有一方脫口而出這句話,狀況又會是如何呢?相信很多人都有這個經驗。面對這句話的反應會依個性的不同。

有的人會視這句話為威脅的言語,反而越要去做讓對方生氣的事,讓他們知道,他們的威脅目的並沒有達成。

也有人視這句話為放棄,他們會認為,既然你都這麼輕易就放棄了,那我也不想堅持,不需要再做任何改善和掙扎了。

明明不想吵了 說出這句話卻會讓對方更生氣

「你想怎樣就怎樣,隨便你!」言外之意是:你做什麼我都無所謂了。

這句話傳達出說話者「不在乎」加「生氣」的情緒。在一方已盡力解釋,但對方卻不相信,不斷予以否定,所以才會非常憤怒地這麼說,不想再搭理。

情境實例

「為什麼說到一半就不說了?你在不爽嗎?」

「沒有啊,我就已經道歉了。同樣的話是要我講幾次?」

「搞什麼啊?你憑什麼生氣?你一定要這樣嗎?」

「唉⋯⋯你想怎樣就怎樣,隨便你!」

試想你現在就是說出這句話的人。你當然不是真心的,反而比較像在撒嬌。你期待對方能耐心且友善地給予回應。其實你並不是真的覺得事情變得怎麼樣都無所謂,而是想表達:「我不想、也沒力氣繼續吵了,你自己看要怎麼收拾吧!你如果生氣了,就先自己安慰自己吧!然後也稍微讓我消消氣好嗎?如果有什麼是你無法原諒的,就算有點困難,請你暫時還是睜一隻眼閉一隻眼吧!但如果你不想再跟我見面,請你務必重新考慮。」

問題是,這句話只會讓對方感受到字面上的意思,聽了更加生氣,在爭執的最後,又打開另一扇黑暗地牢的大門。

換個說法會更好 把焦點放在傳達自身的狀態

這句話最危險之處,在於當你表態放棄的同時,也讓對方有充分的理由採取失控、脫序的行為。

倒不如將對話的焦點放在傳達自身的負面情緒與狀態,例如告訴對方:「我現在很生氣,沒辦法好好跟你說話。」或是「我今天不想再講了,讓我先靜一靜。」

瑞士日內瓦大學研究團隊曾針對調解人在情侶爭吵間扮演的角色進行實驗。

研究中先引導情侶進行容易發生爭執的對話,有一半的情侶開始吵架後,會有調解人積極居中調解,另一半的對照組則只採取消極的應對措施。結果顯示,在調解人態度積極的實驗組中,情侶對彼此的不滿會減少,意見差異也會縮小。另外,他們的腦波攝影也顯示分泌多巴胺和與之相關的神經迴路都很活躍,這顯示當發生紛爭時,第三者居中調解會很有幫助。

因此,當你覺得雙方爭執不下,無法再繼續對話,或是困境難以突破時,如果能有他人當和事佬,原本纏得很緊的結,可能就會意外地被輕鬆解開。

(本文摘自王高來著,《這樣說話很傷人: 關於白目、討人厭與情緒勒索的毒舌辭典》,時報出版)