文、內文圖/蘭萱 主圖/日日寫真

編按:面對至親的離世,很難節哀。去年底走過父逝,蘭萱交這篇文章給《50+》時,她說自己想表達的是:「生命中重要關係的結束,有時比開始更重要。一味不想或放任不理甚至逃避,並非好的對應方法。到頭來,心裡散落著沒處理好的傷口,不僅疤痕凹凸扭曲,有時隱隱作痛,嚴重起來或許還會發炎化膿⋯⋯」也許,用心用愛走過悼念的每一步,認真悲傷,反而能回補一些力量。

2021年冬天的蕭索,感覺是從11月26日開始的。

之後,第一次媽媽生日自己吹蠟燭、第一次沒祝爸媽結婚紀念快樂、第一次年夜飯等不到爸爸喊開動、第一次沒跟爸爸恭喜恭喜領紅包。

一連串少了爸爸的第一次,是一次次被提醒的傷心與虛空。那種感覺,沒有親身經歷很難完全理解。唯有真正遇上,你才知道,原來,心裡破個洞,是怎麼回事。

悲傷,它有個歷程。一開始難過不捨的情緒強烈,之後,極緩慢的速度,它以細細流沙般瀉落的姿態,輕輕下沉,下沉,再下沉,沉進心裡的湖,湖裡的底。像落到一個棲地,暫且安頓、靜置。不是淡去,也不會消失,它,就在那裡。

片刻間,你或許以為不見,但只消某個街角閃過的身影、風吹葉落花開的聲音,一本書、幾句話、熟悉的旋律、細瑣的小物,空氣中的味道,都像雨滴打在湖面激起層層漣漪、瞬間勾動記憶,而思念與悲傷,便如同湖底翻攪上騰的泥沙迅速擴散蕩漾,再次佔滿心頭,久久不去。

這是親愛的爸爸離開百日以來,我的真切感受。所謂,時間可以療癒一切的說法,坦白說,我開始懷疑。

事實上,在更早幾年前,我便不太用「節哀」兩字安慰別人了。失去摯友的經驗讓我明白,心慟與不捨,根本無從節制。縱使勉強做得到,也無須如此。該難過就難過,想哭就哭,不刻意掩飾壓抑的哀悼過程,不僅是對生命中重要的人的情意表達,更是療傷止痛不可缺的一環。

至親離世很難沒有遺憾 避免不斷追悔的負循環

哀,很難「節」,當真正面對至親的失去,期待做到心無遺憾,也沒有想像中容易。

曾經我以為,爸爸的罹癌像一記警鐘,敲醒過度視親情為理所當然的我,幸運地提早領悟愛要及時的重要,堅持每一次的看病陪診、珍惜每一個相處的日子,不敢說報答親恩於萬一,也不求盡善盡美,心裡只希望不徒留子欲養而親不在的憾恨。

然而,當那一刻到來,萬千翻攪的思緒依舊啃蝕心情。

你還是會懊惱那天傍晚陪爸爸院子散步時,如果多聊幾句讓他開心地再多笑一笑,該多好;會後悔某次當他喘得難受直說活夠了,不該語帶責備氣他喪失鬥志,為什麼不輕輕拍他握著我的大手,說些鼓勵或理解的話就好⋯⋯。

頭幾個輾轉難眠、淚濕枕巾的夜裡,在反覆說著「謝謝」、「對不起」,堅信爸爸絕對聽得到之後,慢慢地我才有所寬解並告訴自己,要相信自己曾經努力過,要知道老人家能在睡夢中安祥離世,能擁有一段這麼好的父女關係,都是很大的福份,是時候學會知足、學習放下。

倘若再有一絲「可以做更好」的歉咎感,不如把這樣的心思移轉當下,當它是補償是和解是對話,至少避免落入不斷追悔的負循環,好好走過送別歷程的~每一步。

最後的擁抱 與一張張充滿祝福的畫作

比方,最後的擁抱。

面對死亡,是一種永遠無法做好心理準備的狀況。眼前已無生氣的蠟白面容,是前一晚才用慈愛口吻在電話裡要我注意身體保重自己的爸爸。是他又不像他。複雜的情緒在胸口膨脹,熟悉感和陌生感強烈碰撞,哀傷、抗拒、害怕種種情緒通通攪在一起。短短可能一秒不到的時間,你知道自己犯了猶豫⋯⋯,很想又有點不太敢,觸碰靈魂正在離去的他。

但很快的,當我用臉貼上爸爸冰涼的面頰,輕輕環抱他,接著用手撫摸,一次又一次,你會很慶幸自己這麼做了。禮儀公司的人上前來提醒,要輕輕的、別太用力。我搬張板凳坐下來,改握他的手,邊和他說話邊感覺他僵冷的手⋯⋯竟漸柔暖。

或者,動手畫一張開滿藍紫色鳶尾花,有樹有躺椅還有園藝工具的漂亮花園,給綠手指的爸爸,也很好。

點子來自愛畫車車的小外甥決定畫輛中華日報派報車送給外公。看著爸爸搭派報車連夜南下追求媽媽的熱戀往事,在外甥一筆一劃下浮現,我忍不住拿起生疏的色筆,也想著畫點什麼送給爸爸。

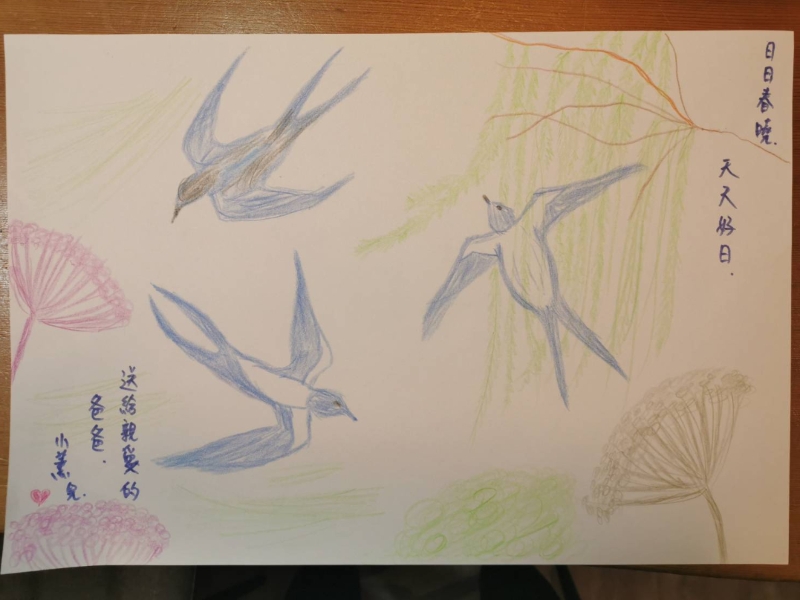

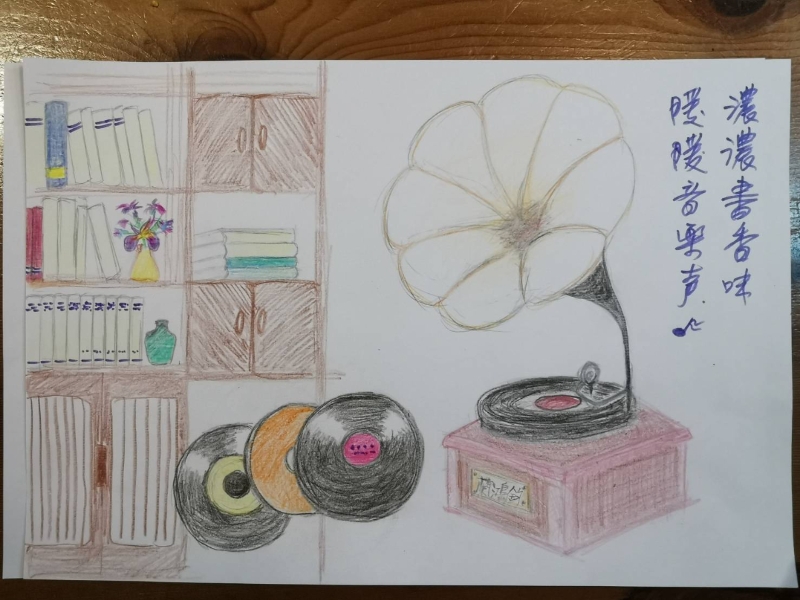

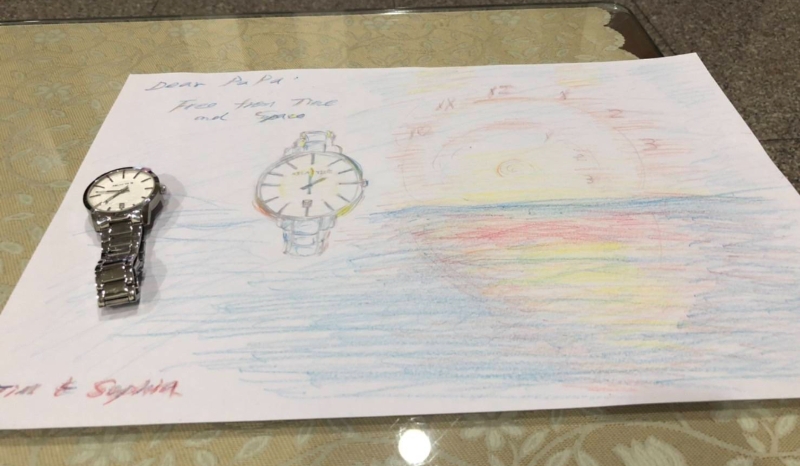

於是,爸爸生前的最愛,一座花園、一面書牆、一個古典留聲機和黑膠唱片,是我送給他的最後禮物。妹妹畫了幾隻飛舞雨燕,是她一篇寫童年回憶文章裡的意象;大嫂和哥趕在這些畫作放進棺木之前,畫了款爸爸喜歡的手錶,盼時光恆久,陪伴爸爸永永遠遠。

有些情感是獨屬彼此或家人間的私密絮語,適合靜靜表達,不攀比不張揚;不過彰顯逝者的美好,讓父親優雅雍容地人生謝幕,也讓送行親友再一次回顧分享其一生,對我們來說,比冠蓋雲集的排場更值得用心鋪陳。

少年漂泊的、瀟灑浪漫的、辛苦打拼的、慈祥關愛的爸爸,一幀幀泛黃照片,像是臨行前與家人、此生最後的對望。我們朗讀妹妹寫的散文詩,挑選爸爸會喜歡的音樂,串起珍珠般曖曖含光的影像記憶,試著呈現他一路走過大江大海,又靜水流深的93歲人生。

用愛走過悼念的每一步 原本很慟的也許會悄悄轉化

人心是微妙的。經歷這段以慢動作和焦點定格緩緩進行的揮別過程,部份的我逐漸被療癒。

那種覺察是,生命中重要的人離去,總會帶走我們身上一些東西;但若你用心用愛走過悼念的每一步,認真悲傷、深深懷想、好好告別,彷彿從中得到些什麼,回補更多力量。

原本捨不得的、放不下的,甚至覺得永遠跨過不去的傷慟,悄悄出現轉化。

不知道什麼時候開始,某情某景再勾起對爸爸的思念時,憂傷的情緒裡彷彿有朵花似的笑淡淡漾開。像是心意相通的爸爸告訴我,他不過是脫下衰老殘敗的皮囊,離苦得樂,真正的他,無罣無礙,正自在逍遙著呢。

記得晉金那天,北海岸朔風野大,回程我還和哥聊起爸爸在哪裡的猜想。媽媽喜歡說他在天上,妹妹常說他在夢裡,哥哥的理工腦認定脫離肉體的他無處不在⋯⋯。現在看來,在哪裡?都很好,也都不那麼重要了。

就像我在廣播節目裡播放的一首歌《Dennis was a bird》。當歌手Tom Rosenthal悠悠唱著逝去的父親Dennis幻化為一隻無憂無慮的鳥,我彷彿也看見老爸輕巧躍上枝頭,飛向無垠藍天,而帶著微笑瞇瞇的眼,讓他更像隻神仙鳥。

在塵世,雖到盡頭,在彼岸,重獲自由。

死亡距離我們並不遠,尤其在這愈來愈不按牌理出牌的世界;但死亡未必總是如此陰森闇黑,爸爸引我朝向的是另一個想像,釋然、豁然、一點光亮。

百日前夕,春日將至,我依舊常常想起親愛的爸爸。

古人三年丁憂方免父母之懷,我想心裡的思念或許更長些,不過內在已有變化。帶痛的悲傷底色沒有消失,惟記憶喚醒的情緒漸被感謝、知足、安心,甚至難以想像的微微幸福感充滿。是一種心裡有你,相信彼此都會很好,想到時嘴角泛起笑意的思念。